▲권우성

이날 배우를 맡은 발달장애인들은 서울 종로구 대학로에 있는 노들장애인야학 학생들이다. 야학 수업 도중 음악이 나오면 몸을 흔들며 춤추고 노래하다가 공연으로까지 이어졌다.

승연과 승미는 장애인 거주시설에 살면서 야학에 다닌다. 재형과 지용과 주희는 시설에서 나와 지역사회에 있는 지원주택(임대주택과 복지서비스를 결합한 주거 형태)에 산다. 거주 형태는 제각각이지만 다섯 명 모두 노들야학의 '서울형 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리(권리중심 공공일자리)'에 속해 있다. 현재 노들야학 학생 80여 명 중 30명이 권리중심 공공일자리로 일하고 있다.

이름부터 생소하다. '일자리' 앞에 '권리'와 '공공'이 붙었다. 그러나 단어 자체에 힌트가 있다. 권리중심 공공일자리는 장애를 이유로 노동시장에서 배제되는 중증장애인들이 1년 계약직으로 일주일에 15~20시간씩 최저임금을 받으며 일할 수 있게 지원하는 사업이다. '문화예술', '장애 인식개선', '장애 권익옹호' 세 가지 직무로 설명되지만, 쉽게 말하면 춤추고 노래하고 캠페인·강연을 하며 장애인 권리를 알리는 '노동'이다. 전국장애인차별철폐연대(전장연)가 만들었고, 2020년 서울시가 국내 최초로 제도화했다. 이후로 경기도와 전남 등에서도 같은 취지의 일자리가 만들어졌다.

'일할 수 없는 중증장애인이 어떻게 일을 하냐'고 반문할 수도 있다. 2014년 유엔장애인권리위원회는 한국 정부에 "국가와 지자체가 인권의 담지자로서 장애인에 대한 긍정적 이미지를 강화할 수 있는 인식 제고 캠페인을 벌일 것"을 권고한 바 있다. 권리중심 공공일자리 노동자들은 캠페인을 통해 저상버스의 필요성을 홍보하고, 공공기관에서 장애인 권리 강연을 하며, 문화예술을 매개로 장애인 '노동권'을 알린다. 얼핏 보면 급진적 상상으로 보일 수도 있겠지만, 지금도 중증장애인들은 무대에서, 거리에서, 연단에서 '노동자'로 일하고 있다.

공연 1시간 전 리허설 때 승연에게 권리중심 공공일자리의 의미를 물었다. 승연은 "월급을 통장에 넣어두는 게 좋아서", "열심히 모은 돈으로 장애인 거주시설에서 나와 혼자 살고 싶어서" 일을 한다고 했다. 승연을 조력하는 창현은 '일하는 중증장애인'의 삶이 어떻게 변해왔는지 떠올렸다. "중증장애인이 일하고 돈을 벌어 자립하고 스스로 미래 계획을 세워나가는" 모습은 누구나 바라는 삶이자 일상이었다.

우리의 일자리가 없어진다니

▲'이것도 노동이다!'가 적힌 조끼를 입은 중증 발당장애인 성숙씨가 스케치북 더미에서 자기가 그린 그림을 찾고 있다.

권우성

권리중심 공공일자리 운영 3년째인 올해 들어 적잖은 곡절이 있었다. 지난 6월 중증장애인들에게 첫 번째 '해고 위기'가 들이닥쳤다. 당시 하태경 국민의힘 의원이 "불법 시위에 서울시 보조금을 활용한 전장연을 수사 의뢰하고 보조금 환수 및 지급 중단 조치를 취해야 한다"며 문제를 제기했고, 서울시는 7월 권리중심 공공일자리에서 '권익옹호' 직무를 삭제했다. 집회·시위는 헌법상 권리이자 장애인들에게 그 자체로 권익옹호 활동이 되지만, 서울시는 해당 직무를 일자리에서 끝내 제외시켰다.

권익옹호 활동을 하던 중증장애인들은 '문화예술' 혹은 '접근권 모니터링'으로 직무를 변경했다. 그마저도 내년엔 전부 사라질 위기다. 최근 서울시가 권리중심 공공일자리 예산(2023년 기준 58억원, 400개 일자리)을 내년도 예산안에서 전액 삭감하면서, 중증장애인 400명은 두 번째 해고 위기를 맞았다. 예산안 처리 법정 시한이 12월 16일임을 고려하면 사실상의 해고 통보다. 서울시는 사무보조, 보육도우미, 식사도우미 같은 공공일자리 예산을 확대했다고 해명했으나, 중증장애인은 그 업무를 수행할 수 없다. 장애 유형과 특성을 전혀 고려하지 않은 예산이었다.

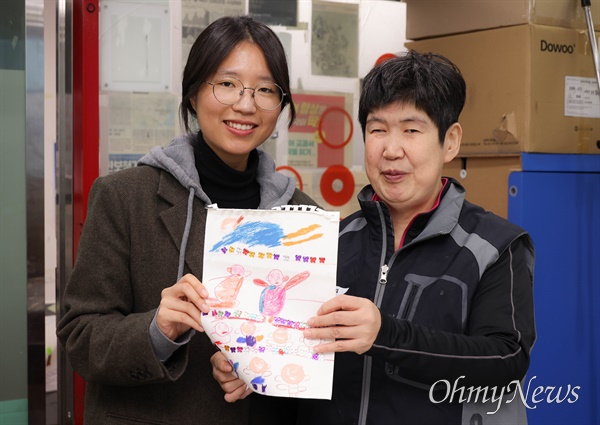

▲중증 발당장애인 성숙씨가 노들장애인야학에서 그린 그림을 조력자 민경씨와 함께 들고 있다.

권우성

17일 만난 중증 발달장애인 성숙은 일주일에 나흘씩 노들야학으로 출퇴근한다. 발달장애인 동료들과 함께 그림 그리는 일을 하는데, 그림을 판매하는 게 아니라 그림을 그리는 노동의 대가로 임금을 받는다. 하루에 5시간씩 주 20시간을 일해서 받는 월급은 약 100만 원. 성숙이 그린 그림은 야학에서 열리는 각종 전시회와 공연에 사용된다.

"일하면 마음이 편해요. 일 안 하면 스트레스 받아요. 앞으로도 일하고 싶은데..."

성숙이 말끝을 흐리자 그를 조력하는 민경이 물었다.

"왜 일하고 싶어요?"

"휴대폰 위약금 남아 있는 것도 갚아야 하고, 떡볶이랑 순대도 사먹어야 하고 또..."

성숙은 3년간 일하면서 번 돈을 차곡차곡 모았다. 어느덧 5천만 원을 채웠다. 오빠와 함께 사는 집에서 나와 자립하는 것이 목표다. 최근엔 모아둔 돈으로 강원도 속초와 양양에 여행을 다녀왔다. 내년에 일자리가 사라지면 이런 일상을 누리기 어렵다. "남들과 똑같이 출퇴근하며 돈 버는 것의 의미"(민경)를 그는 잃어버리게 된다.

▲3년 전부터 장애 인식개선 일을 하고 있는 뇌병변장애인 홍기씨.

권우성

휠체어를 이용하는 뇌병변장애인 홍기씨는 3년 전부터 장애 인식개선 일을 하고 있다. 초등학교에서 인권 교육을 하고, 대학로 식당과 가게의 출입구 문턱을 조사한 내용을 서울시와 종로구에 전달하고 있다. 그는 일주일에 나흘씩 주 15시간을 일해서 월급 75만 원을 받는다. 이번 서울시의 예산삭감으로 그도 내년부터는 실업자가 될 처지가 됐다.

"순천."

말하기가 힘든 홍기씨가 손가락으로 책상 위에 단어 하나를 썼다. 권리중심 공공일자리로 일하면서 휴가를 내고 다녀온 전라남도 순천을 생각해냈다. "일하면서는 여행을 많이 갈 수 있었는데, 일자리가 없어지면 피해가 참 많다"는 그가 다시 단어 하나를 적었다.

"자립."

홍기씨는 장애인 거주시설에서만 25년을 살다가 탈(脫)시설해 2012년부터 임대주택에 살고 있다. 혼자서 생활하기 어려운 그는 정부와 지자체로부터 활동지원 서비스를 받고 있다. 그런데 권리중심 공공일자리에서 일을 못하게 되면 활동지원 시간에도 변동이 생긴다. 일하는 장애인에게는 활동지원 90시간(서울시 30시간, 보건복지부 60시간)이 주어지는데 그걸 못 받게 되면 한 달에 나흘은 활동지원사 없이 혼자서 밤을 보내야 한다. 얼마 전 신장 수술을 한 홍기씨는 "자는 도중 아프거나 무슨 일이 생길까 봐" 걱정이 크다.

▲뇌병변장애인 홍기씨.

권우성

"인간."

왜 계속 일하고 싶냐고 물었더니 두 글자가 돌아왔다. "사람이면 일을 해야지, 다 똑같은 사람이잖아." 30초가 넘게 걸려 간신히 내뱉은 문장을 듣고도 기자는 그에게 일하는 게 어떤 의미인지 한 번 더 물었다.

"행복."

손가락으로 다시 돌아온 대답은 짧지만 강했다. 그는 기자에게 역으로 질문했다. "직장에서 잘리면 당신은 어떻겠어." 하지만 서울시가 예산을 살릴 가능성은 크지 않다. 그저 '장애 유형별 특성에 맞게 일자리 참여 기회를 지원하겠다', 이 말만 반복할 뿐이다. 이날 인터뷰 말미 승연도, 성숙도, 홍기도 입을 모아 말했다.

"우리는 계속 일하고 싶어요. 앞으로도 쭉 일하고 싶어요."

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글8

꼼꼼하게 보고 듣고 쓰겠습니다. 오마이뉴스 복건우입니다.

공유하기

서울시가 원조였던 일자리 400개... 내년이면 모두 사라진다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기