▲<오리들> 44~45쪽

김영사

여러 이유가 있을 테지만 젊은 여성이라는 이유가 가장 컸다. 노동 강도가 심했던 탓에 상대적으로 오일샌드에서는 남성 근무자가 많았고, 그곳 공구실에서 일해야만 했던 케이티는 이들과 부딪치면서 수치심과 모욕감을 일상처럼 느껴야 했다.

"진짜 예쁠 수도 있고, 캠프 기준으로 예쁠 수도 있고, 바깥세상에서 4점짜리라면, 여기서는 8점이 되는 거야"(172)

하지만 이 모욕은 공구실에서 일을 잘하지 못하는 것과는 무관하다. 그곳에서 일하는 남성들은 하나같이 케이티에게 성추행에 가까운 말을 서슴없이 한다.

케이트는 이런 상황에 당황스러워할 뿐만 아니라, 무엇인가 잘못되었다는 생각에 당당히 직장 상사를 찾아가 따져 보지만 이곳에서 일하기 위해서는 감수하라는 말만을 듣는다. 케이티는 어떻게 해서라도 빚을 갚아야 했기에 이곳에서 이런 수모를 견딘다.

"여긴 왜 우리 같은 사람이 이렇게 많아요? 고향 사람들요. 왜 우린 여기 이렇게 많을까요. 왜 여기죠?"(224)

여기까지 확인해 보면 〈오리들〉은 남성들에게 짓궂은 시선과 대우를 견디며 빚을 갚아가는 한 젊은 지방 여성의 처절한 이야기라고 생각할 수 있다. 하지만 이 텍스트가 의미 있는 것은 이러한 시선을 넘어서는 다른 곳에 있다.

그러니까 이곳에서 일하는 남성들은 케이티와 같은 이유로 고향을 떠나온 사람들이라는 점이다. 이곳에 몰려든 사람들 대부분은 먹고 살기 위해, 또는 가족을 지키기 위해 자신의 몸을 동부에서 서부로 이동했던 것이다.

마주한 상대의 양면적인 모습, 그럼에도 이해가 갈 때

험난한 곳에서 일하는 남성들이 지극히 부조리한 것은 맞지만, 이들이 고향을 떠나오기 전에는 지금처럼 모질지는 않았으리라는 것이 케이티의 의견이다. 그곳에서는 "외로움과 향수병과 지루함과 여자가 드물다는 점"(375)으로 인해 그렇게 될 수도 있다는 것이다.

차별과 혐오 발언을 하는 남성들을 옹호하자는 말이 아니다. 그들의 무례함을 용서하기는 힘들지만, 인간으로서 조금은 이해할 수 있다는 말이다.

그래서 케이티는 '그곳' 내부에 대한 여성으로서의 부조리한 경험을 알려달라는 어느 신문사의 인터뷰에 참여하지 않는다. 오히려 저질 가십거리나 이슈몰이만을 하려는 기자를 비판한다. 그 곳에서의 가슴 아픈 사정을 아무것도 모르는 기자가, 어쩌면 조회 수만을 위해 케이티의 사연을 소비하려 한다는 말이기도 하겠다. 문제의 본질을 온전히 숙지하지 못하는 성의 없는 시선이다.

"내가 그들을 변호하는 건가? 모르겠어. 다만, 그래도 그들은 내 사람이야, 최악의 모습일지라도 그 기자보다는 그들이 나와 더 닮은 꼴이야" (377)

케이트 비턴의 〈오리들〉은 이처럼 한 개인의 서사를 통해, 2005년부터 2008년 동안 '그곳'에서 2년 동안 지냈던 경험을 통해 캐나다 서부에 있는 앨버타 오일샌드의 부조리를 적나라하게 담아낸다.

문제를 단순화하는 것이 아니라, 당사자로서 오해를 수정하고 '(비)인간'에 초점을 맞추어 보다 더 나은 해결 방법을 제시한다. 그것은 바로 '그곳'에서의 '노동'에 대한 '존중'과 '인정'과 '이해'일 것이다.

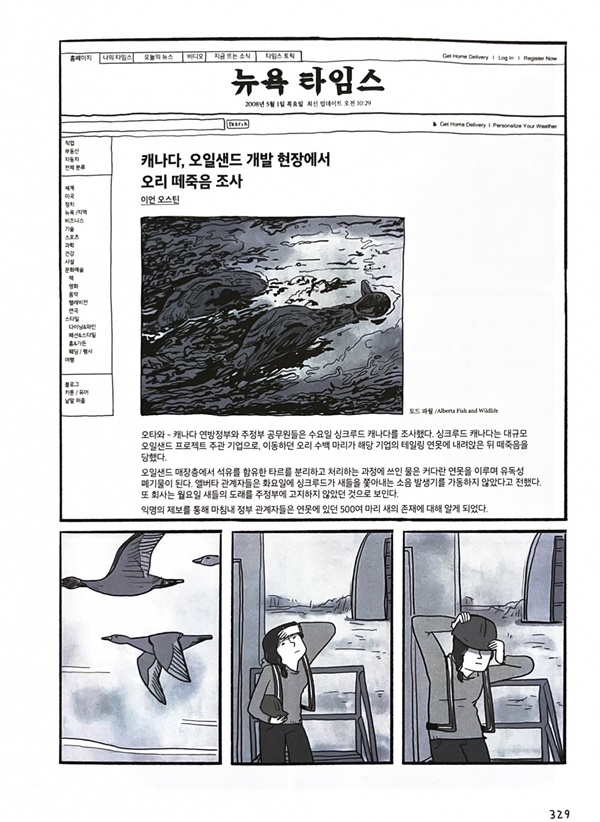

▲<오리들> 329쪽

김영사

역으로 이런 존중과 인정을 받기 위해서는 '인간' 중심주의에서 벗어나 새로운 '인간'의 시선이 더해져야 함을 이야기한다. 오일샌드에서 벌어진 수많은 오리들의 떼죽음에 더해, 멈출 수 없는 환경오염이 그려져 있다는 사실이 이를 증명한다.

소외된 인간이 지구상의 다른 종을 소외시키는 역설적인 텍스트인 셈이다. 물론, 몸뚱이 밖에 없는 노동자들은 '선택'이 아닌 '의무'였겠지만 말이다.

오리들 - 돈과 기름의 땅, 오일샌드에서 보낸 2년

케이트 비턴 (지은이),

김영사, 2024

책을 통해 책 너머의 세상을 봅니다. 서평 쓰는 사람들의 모임, 오마이뉴스 '시민기자 북클럽' 3기입니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

문종필은 평론가이며 지은 책으로 문학평론집 〈싸움〉(2022)이 있습니다. 이 평론집으로 2023년 5회 [죽비 문화 多 평론상]을 수상했습니다. 그밖에 한국만화영상진흥원에서 주최하는 대한민국만화평론 공모전 수상집에 「그래픽 노블의 역습」(2021)과 「좋은 곳」(2022)과 「무제」(2023)를 발표하면서 만화평론을 시작했습니다.

공유하기

한 여성이 학자금 대출 갚으려 나선 노동서 마주한 것

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기