▲제주의 흔한 운동장 풍경. 푸른 잔디밭과 파란 하늘이 만나면 그 자체로 한 폭의 그림이 된다.

박순우

십 수 년 전 제주로의 이주를 한창 고민할 때 가장 마음에 드는 것 중 하나가 학교 운동장이었다. 당시는 아이가 없었는데도 그랬다. 푸른 잔디밭을 볼 때면 그 위에서 뛰어노는 아이들의 모습이 절로 그려졌다. 아이가 생길지 기약도 없으면서 그런 풍경을 머리 속에 그려보며 흐뭇한 미소를 짓곤 했다.

아이가 걸음마를 뗀 뒤부터는 자주 학교 운동장으로 향했다. 굳이 멀리 가지 않아도, 특별한 곳을 방문하지 않아도, 학교 운동장은 아이에게 그 자체로 넓은 자연이자 놀이터가 되어주었다.

아이는 엄마 품을 떠나 한달음에 잔디밭을 가로지르며 내달리곤 했다. 넘어져도 또 일어서서 신나게 뛰어가는 아이를 보고 있노라면 세상 모든 시름이 다 날아가는 것만 같았다. 묵직한 육아의 버거움도 그 순간 만큼은 잠시 내려놓을 수 있었다.

아이가 온라인 세상에 눈을 뜨면서 혼란이 오기도 했다. 아이는 뛰어노는 것보다 디지털 기기 안에서 노는 걸 더 즐기는 듯 보였다. 함께 놀 친구가 사라져서인지, 디지털 세상이 더 흥미로워서인지, 아이는 자주 스마트 기기를 찾았다.

방과 후 함께 놀 친구가 사라진 3학년부터 그런 현상은 더 뚜렷해졌다. 디지털 기기를 당연히 알아야 하는 세상이지만, 너무 빨리 바깥 놀이 중심의 삶을 내려놓는 게 아닐까 싶어 염려가 됐다.

그러다 학교 행사를 핑계로 주말 하루 오후 시간을 통째로 운동장에서 친구들과 뛰어노는 시간을 보냈다. 전통 놀이 강사를 섭외해 백 여 명의 사람들이 다 함께 즐길 수 있는 놀이를 하기도 하고, 학부모들이 준비한 추억의 놀이들을 경험하기도 했다. 공기 놀이, 제기 차기, 신발 던지기 등 내가 어릴 적만 해도 하루가 멀다 하고 친구들과 함께 하던 놀이는 어느새 전통 놀이가 되었다.

아이들은 예상보다 훨씬 빠르게 놀이에 적응했다. 우리 아이 뿐만 아니라 대다수 아이들이 각종 놀이의 규칙을 빨리 파악하고 이내 즐기는 모습을 보였다. 변형한 손수건 돌리기도, 술래가 여럿인 술래잡기도 척척 해내는 아이들. 푸르른 잔디밭과 널따랗고 파아란 하늘, 솔솔 불어오는 짙은 가을 바람 속에서 뛰어노는 아이들의 모습은 그 자체로 한 폭의 그림과 같았다.

이날 아이들은 그 누구도 스마트 기기를 찾지 않았다. 놀다가 지치면 돗자리 위에 앉아 준비된 간식을 오물거렸고, 어느 정도 배가 차면 다시 잔디밭으로 뛰어 나가 공을 차거나 새로운 놀이를 시작했다.

뛰어노는 것보다 디지털 기기 안에서 노는 걸 더 즐기는 게 아닌가 했던 나의 의문은 기우였다. 아이들은 여전히 자유롭게 방황하고 놀이하는 걸 누구보다 즐겼다. 디지털 기기에서 즐거움을 찾을 때보다 바깥 놀이를 마음껏 했을 때 확연히 더 밝고 명랑하며 쾌활한 표정들이 드러났다.

▲하늘이 붉은 빛으로 물들어 갈 때까지 아이들은 뛰고 또 뛴다. 아이들이 뛰는 데는 이유가 없다.

박순우

올해 학부모회 일을 맡고 있어 행사를 준비하면서 챙길 게 많아 꽤 고생을 했다. 이날 아이들의 지치지 않는 모습을 보니 그간 쌓인 피로가 모두 날아가는 듯했다. 아이들은 역시 뛰어놀아야 한다는 진리가 가슴에 단단히 박히는 날이었다.

인간은 분명 놀이를 통해 더 많은 걸 배운다. 스마트 기기를 통해 배우는 것도 분명 있지만, 책상에 앉아 익혀야 할 것도 존재하지만, 그에 앞서 더 많은 시간을 그저 흘려보내는 것, 그저 뛰어노는 것, 그 시간이 분명 아이들에게는 절실하다.

행사를 마치고 돌아와 눕자마자 깊은 잠에 빠져든 아이들을 보면서, 이 땅에서 그 시간을 온전히 누리고 있는 아이들은 과연 몇이나 될까 하는 물음표가 떠올랐다. 언제부턴가 아이들은 놀이도 학원에서 배우고, 친구도 기관이나 게임 속에서 찾는다.

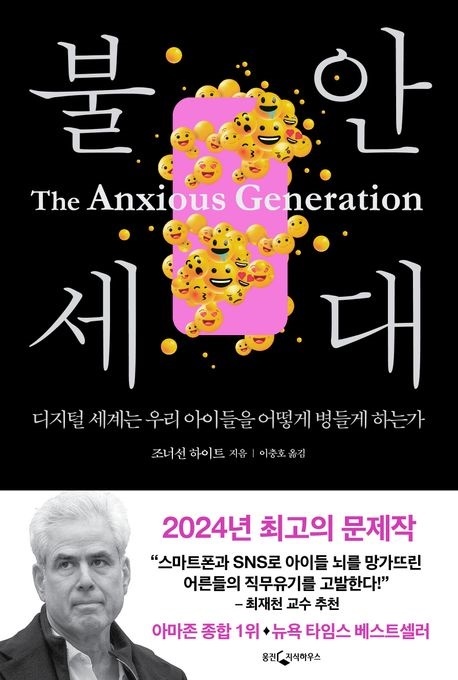

▲<불안 세대>, 조너선 하이트 지음, 웅진지식하우스 출판

웅진지식하우스

한가하게 밖에서 노는 아이들을 보호자의 관리가 부족한 아이로 치부한다. 집 밖에서 노는 아이들은 줄곧 단속하지만, 온라인 세상에 홀로 빠져 있는 아이들은 관리하지 않는다. 최근 보호자들 사이에서 화제가 되고 있는 책, 조너선 하이트의 <불안 세대>에는 이런 구절이 나온다.

"놀이 기반 아동기에서 스마트폰 기반 아동기로의 전환이 진행됨에 따라 많은 아동과 청소년은 실내에 머물면서 온라인에서 노는 것에 매우 만족해했지만, 그 과정에서 그들은 모든 어린 포유류가 기본 능력을 발달시키고 타고난 두려움을 극복하고 부모에게 덜 의지할 준비를 하기 위해 꼭 필요한 종류의 신체적 경험과 사회적 경험에 노출될 기회를 잃었다. 또래와 함께 나누는 가상 상호 작용은 이렇게 상실된 경험을 완전히 보완하지 못한다." - 25p.

햇살이 필요한 건 단지 광합성을 하는 식물만이 아니다. 자연의 일부인 인간에게도 햇살 아래 그저 존재할 시간이 필요하다. 요즘 어른도 그렇지만 아이에게도 절실히 필요한 건, 다만 '시간'인지도 모른다. 방황할 시간, 목적 없이 뛸 시간, 아이인 지금 이 순간을 만끽할 시간. 아이들의 놀 권리를 보장해줄 수 있는 사람은 어른 뿐이다. 더 이상 직무유기 하지 않는 어른이 늘어나기를 간절히 바란다. 인생에서 아이의 시간은 짧디 짧다. 그런 아이의 시간이 흘러간다.

지속가능한 가치로 아이들을 길러야 한다는 의미를 담아 육아 이야기를 씁니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

쓰는 사람.

『아직도 글쓰기를 망설이는 당신에게』를 펴냈습니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기