아름다운 그림을 그리며 살고싶은 꿈을 가진 소년이 있었다.

그래서 그는 고등학교 미술부를 거쳐, 미술대학에 진학했고, 대학 재학중에는 큰 대회에서 특선을 받기도 했다.

a

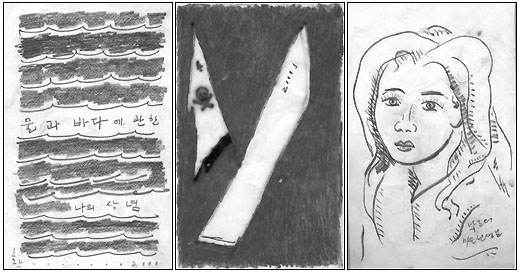

▲ 故 김복환 화가의 '빛과 어둠의 실루엣' 1,2,3.

군대를 갔다온 후, 대학을 졸업할 무렵, 자신의 처지가 물감값을 댈 수 있을 만큼 넉넉하지 못하다는 것을 알고 있었으면서도, 젊음과 용기를 믿고 과감히 그림을 그리기로 마음먹었다. 화가의 길을 선택한 것이다.

나이 40이 되어가는 최근, 그는 여전히 가난하고 배고픈 화가로 남아있었다. 80년대 후반, 아버지는 암으로 돌아 가시고, 빈집에 어머니 혼자서 살고 계신 남쪽섬이 그의 고향이다.

날씨가 좋은 날에는 툭 터진 바다쪽으로 한라산이 보일 때도 있다는 섬에서, 그는 중학교를 다녔다. 중학교 시절, 그를 그림의 세계로 처음 이끌어준 미술선생님을 기억 속에서 잊지 못하고 있다.

내가 운영하는 아주 작은 재즈바의 한쪽에는 예쁜 여자 그림이 있는데, 그림을 처음 봤을 때, "와! 어떻게 이런 미인을 그렸어요?"라고 물었는데, "저의 중학교 때의 미술선생님인데, 지금은 어떻게 변하셨는지 모르겠지만, 상상으로 그린 거예요."

그는 그렇게 대답했다.

그림은 모두 세 점인데, 첫째 그림은 차라리 자연에 대한 일종의 '악보'라고 할수 있겠는데, "물과 바다에 관한 나의 상념" 이라고 씌어 있었다. 그리고 그것은 일종의 '음악제목'이다. 두 번째 그림에는 "빛과 어둠의 실루엣 2111 환", 세 번째 그림에는 "낙도의 미술 선생님" 이라고 적혀 있다. 일종의 연작일 것이다.

a

▲ 메올라. 멕러플린, 루씨아의 샌프란시스코 금요일밤 공연음반

오래 보고 있어도 싫증나지 않는 연필 그림들, 그의 마음에 남은 동심의 조각들을, 순수한 유치함으로 남겨서, 그래서 아름다운 그림들, 결국 모든 사람들에게 그렇겠지만, 그에게도 동심은 곧 마음의 고향이고, 우리는 그 마음을 나누어 가질 수 있을 것이다. 동심의 세계와 고향이 없는 사람은 없기 때문이다. 그의 고향은 <전남 완도, 바다와 빛, 그리고 배고픔과 자존심>이었다. 나는 그의 그림들을 매일 쳐다보며, 그의 마음에 대한 연민을 느낀다.

술 몇 잔 마시고 취해서, 화가로서의 삶이 이렇게 힘들 줄 예전에는 미처 몰랐다고 고백하던, 그를 좋아했었다. 물감 값 보태주지 못해서 미안하기도 했지만, 그를 아끼는 마음을 가졌던 또 하나의 이유는 그가 음악을 사랑한다는 것에도 있었다. 우리는 음악없는 인생은 '의미없음'에 무작정 의기투합 하고 있었다. "나는 음악을 사랑합니다."라고 고백했을 때, 그의 눈은 맑았다. 그렇지만 물감 값으로 돈을 사용하기도 급해서, 음악을 사서 들을 생각은 잘 하지 못했다. 그러면서도 마음에 드는 음악이 있으면, 작고 낡은 수첩에 꼬박꼬박 적어 놓곤 했다.

어떤 늦은 저녁, 알 디 메올라(Al Di Meola), 존 맥러플린(John Mcloughlin), 빠꼬 데 루씨아(Paco De Lucia)의 샌프란시스코의 금요일밤 공연 'Friday Night in Sanfrancisco'을, 볼륨을 잔뜩 올려서 듣고 있었는데, 그가 때맞추어 들어오고 있었다. 곡목은 Mediteranean Sundance, "우와! 끝나버리네"라고 말하는 그의 얼굴은 흥분을 감추지 못한 것 같았다. '알 디 메올라'와 '빠꼬 데 루씨아'의 기타듀엣으로부터 공연이 끝날 때까지, 그들의 연주는 강렬하고 열정적이며, 화려하다.

흔히 시각예술을 창작하는 사람들은 청각예술을 동경한다. 그리고 음악은 그에게 카타르시스를 주었을지도 모른다. 그렇지만 단 한번도 그랬는지 물어 보지 못했다. 다만 그가 좋아하는 음악들과 함께, 아름다운 그림을 많이 그려서, 사람들의 기억에 남을 화가가 되기를 바랄 뿐이었다.

a

▲ 알디메올라의 헤쉬 온 플레쉬 음반

여기까지 과거형의 표현을 사용한 까닭은, 2002년 12월, 40의 나이를 채우지 못한 채로, 그가 세상을 떠났기 때문이다. 이제 그는 이 세상 사람이 아니지만, 그와 같은 사람들이 있어서, 이 땅의 문화는 이 시대에 그리 나쁘지 않았다고 훗날 말할수 있으면 좋겠다고 생각한다. 그의 이름은 '화가 김복환', 아름다운 '보병'이었다.

친구를 떠나 보내고, 그와 함께 들었던 음악들을 한동안 듣지 못했다. 마음에 눈물이 차올라서 견디기 힘들었기 때문이다. 2003년 2월, 그가 좋아했던 '알 디 메올라'의 새 음반이 나왔다. '에로틱'한 사진과 함께... 살아 있었더라면 "그 정도 사진이라면 차라리 내가 그려줘도 될텐데..." 라고 말했을지도 모르겠다.

No Music No Life.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고