2000년 미국 대선에 이어 2004 미국 대선은 양극화되고 있는 미국 사회를 보여준다. 미국 사회내 블루(blue)와 레드(red)의 대립은 단지 서로 의견이 다른 정도가 아니라 서로를 증오하는 수준까지 심화되고 있다. 이 같은 양극화는 정치는 물론 지역, 인종, 경제, 문화, 심지어는 스포츠에서도 나타나고 있다. 그 원인은 묘하게도 세계화(globalization)에 있다.

세계화의 엔진이자 진원지인 미국이야말로 세계화의 영향을 가장 처음으로 그리고 가장 크게 받고 있다. 어느 때보다 치열한 선거전이 예상되는 2004 미국 대선을 앞두고 미국사회의 양극화된 이면을 현장취재한다. 블루와 레드는 미국대선 개표 때 주별로 민주당이 이긴 지역은 블루, 공화당이 이긴 지역은 레드로 표현한 데서 착안한 것이다... 필자 주

연재를 끝낼 때가 되니까 다음엔 레드 아메리카를 다닐 거냐는 농담을 자주 듣는다.(블루와 레드는 꼭 민주당과 공화당 우세지역만이 아니라 이 글에서는 글로벌라이제이션의 암과 명을 상징한다.) 그건 일도 아니다. 정치자금의 흐름만 좇으면 금방 어디가 레드인지 확연히 드러난다.

편지봉투에 집 주소를 쓸 때 적게 돼 있는 우편번호를 미국에서는 '지프 코드(zip code)'라고 부른다. 이 지프 코드가 10021인 동네에는 18세 이상 성인 인구가 9만명 정도 사는데 이 지역에서 2000년과 2002년 두 번의 선거에 2840만 달러(한화 336억원)라는 엄청난 자금을 기부했다. 비정파적 시민단체들의 정치자금 추적 웹사이트인 '컬러오브머니(www.colorofmoney.org)'가 200달러 이상의 기부만 따져서 지프 코드별로 정치자금 액수를 산출했을 때 나온 결과다. 10021의 기부액이 지프 코드 중에서 가장 많았다.

이 번호는 뉴욕 맨해튼의 '어퍼 이스트 사이드(Upper East Side)'에 속한다. 방 3칸짜리 아파트(한국의 방 3칸 아파트보다는 훨씬 크다)가 100억 원에 팔린다는 그곳이다. 근처 구겐하임 뮤지엄(Guggenheim Museum)에서 문화생활을 즐기고 블루밍데일과 캘빈 클라인, 베르사체에서 쇼핑을 한다.

레드 아메리카

이렇게 정치자금 기부 상위 10위의 우편번호만 훑고 다녀도 레드 아메리카를 쉽게 파악할 수 있다. 2위는 역시 맨해튼의 어퍼 이스트 사이드에 있는 10022(1510만달러). 3위는 시카고의 링컨 파크(Lincoln Park)에 있는 60614(1270만 달러). 4위는 로스앤젤레스의 웨스트우드(Westwood)에 있는 90024(1180만 달러). 5위는 로스앤젤레스의 센추리 시티(Century City)에 있는 90067(1120만 달러). 6위는 실리콘 밸리의 로스 앨토스(Los Altos)에 있는 94022(920만 달러). 7위는 다시 맨해튼의 어퍼 이스트 사이드에 있는 10028(878만 달러), 8위는 워싱턴 DC 노스 웨스트에 있는 2007(838만 달러). 9위는 플로리다 주 팜 비치(Palm Beach)에 있는 33480(836만 달러). 마지막으로 10위는 다시 로스앤젤레스의 그 유명한 비버리 힐스(Beverly Hills)에 있는 90210(804만 달러).

이 지역들의 특징은 로스앤젤레스에 있는 곳만 빼고 백인의 비율이 80%를 넘는다는 것이다. 팜 비치의 경우 95%나 된다. 부유층이라는 것은 말할 것도 없다. 역시 잘 사는 사람들이 정치자금도 많이 내고 (복도 많이 받아서) 계속 잘 살게 되는가 보다.

'컬러오브머니'가 그린 다음의 자금 지도를 보면 확연히 인종적, 지역적 격차가 드러난다. 지도에 안에 그려져 있는 사각형 모양의 선은 보통 워싱턴 DC라고 할 때 포함시켜서 말하는 워싱턴 메트로폴리탄 지역을 표시하고 있다.

a

▲ 미국 워싱턴 메트로폴리탄 일대의 정치자금 지도. ⓒ colorofmoney.org

오렌지색에 가까울 만큼 누런 색은 흑인 밀집 거주지역, 하늘색은 백인 밀집 거주지역을 표시하고 있다. 마치 38선이라도 있는 것처럼 지역에 따른 인종 분리가 선명하다. 그 다음, 녹색의 점들은 거주 인구당 평균 20달러의 정치자금을 낸 지역들을 표시한 것인데 가운데 몰려 있다. 여기가 바로 워싱턴의 노스웨스트에 해당되는 지역이다. 로비스트와 변호사, 그리고 갑부들이 사는 곳이다.

<미국, 자본주의를 넘어서(America beyond Capitalism)>의 저자 가 알페로비츠(Gar Alperovitz)에 따르면 미국에서 발행된 모든 주식의 절반을 소득분포 상위 1%의 가구들이 소유하고 있다. 이곳에 사는 이들이 바로 그들이다. 넓게 보면 미 전체 금융자산의 3분의 2를 보유하고 있는 소득 순위 상위 5%가구에 속하는 이들이다.

정치자금의 약효가 어떻게 나타나는지 릭 빌키(Rick Bielke)에게 들어보자. 워싱턴 시내 듀퐁 서클(Dupont Circle)에 있는 사무실에서 만난 그는 두 번 선거캠프에서 일한 경험이 있다.

"기부자들이 전화를 걸어오면 급히 기부자 명단과 기부액을 대조해서 그가 얼마를 냈는지를 확인한다. 2000달러를 낸 기부자들의 전화는 바로 후보에게 연결된다. 20달러를 낸 사람은 전화가 연결되지 않는다. 돈을 낸 적이 없으면 말할 것도 없이 연결되지 않는다."

그렇게 낸 돈들이 실제 입법과정에 어떻게 반영되는지 그는 다시 몸으로 겪을 기회를 갖게 된다.

"권총 소지의 규제를 추진하는 단체에서 일한 적이 있었는데 분명 여론은 우리 편이고 규제를 지지하는 사람들이 훨씬 더 많았는데도 규제법안은 돈이 많은 전국총기협회(NRA)의 로비에 밀려 의회에서 통과되지 못했다."

싹트는 선거공영제

그렇게 좌절감을 겪고 난 빌키의 선택은 선거공영제를 추진하는 단체였다. 그는 지금은 비정파적 시민단체 '퍼블릭 캠페인(Public Campaign)'의 공보국장이다.

a

▲ 퍼블릭 캠페인의 공보국장인 릭 빌키 ⓒ 홍은택

"돈이 정치를 부패시키는 것을 막기 위해서는 선거과정에서 돈의 영향을 차단하는 수밖에 없다는 결론을 내리고 이 단체에서 일하고 있다."

97년에 생긴 퍼블릭 캠페인은 선거공영제를 마련하고 후보자들이 공적으로 지원되는 선거자금만 쓰도록 유도하는 단체다. 후보자들에게 지원되는 자금은 납세자들이 세금을 낼 때 일정액을 선거공영제에 쓰도록 표시하거나 또는 애리조나 주의 경우처럼 합법적 로비스트들이 받는 수수료의 일정액을 선거자금으로 내도록 하는 등의 방법으로 조달된다. 후보자들이 일정한 수만큼 지지자를 확보해 선거공영제의 수혜자가 될 자격을 확보하면 자금을 지원하되 다른 돈을 쓰지 못하도록 제한한다.

대법원에서 선거자금의 무제한적 지출을 허용했기 때문에 어디까지나 후보자들의 자발적인 참여에 따라 운영되는 제도다. 미 하원에서는 비슷한 취지의 법안이 현역의원들의 반대에 부딪혀 상정도 안 되고 있지만 지역에서는 새로운 변화가 일어나고 있다.

메인, 애리조나, 버몬트, 노스 캐롤라이나, 뉴멕시코 등 5개 주에서 부분 또는 전면적으로 선거공영제가 도입돼 공 자금만 쓴 후보들이 대거 당선되는 돌풍을 불러일으키고 있다.

a

▲ 선거 공영제로 당선된 애리조나 주지사 재닛 나폴리타노 ⓒ 자료사진

특히 애리조나 주의 경우 2002년 선거에서 민주당의 재닛 나폴리타노(Janet Napolitano)와 테리 고다드(Terry Goddard) 후보가 각각 주지사와 주 검찰총장직에 당선됐다. 선거 후 고다드의 말이 인상적이었다.

"검찰총장의 직분은 탈세와 부당한 이윤착취와 같은 범죄를 다스려야 하는데 과거에는 감시해야 할 대상으로부터 선거자금을 구걸해야 했기 때문에 자유로울 수 없었다."

애리조나 주의 경우 2002년 선거에서 주 하원의원의 45%, 상원의원의 15%가 공 자금으로 당선됐다. 그리고 그 비율은 96년 미국에서 처음 이 제도를 시행한 메인 주의 경우 당선자의 77%까지 올라갔다.

퍼블릭 캠페인은 이 제도를 30개 주에서 통과시키려고 한다. 빌키는 "정치가 기부자가 아니라 국민의 이익에 봉사하도록 하기 위해서는 이 제도가 필수적"이라고 믿고 있다.

a

▲ 비 정파적 시민단체 '퍼블릭 캠페인'이 만든 포스터. 기업의 정치에 대한 영향을 상징하기 위해 대통령이 의회가 아닌 뉴욕 증권시장에서 국정연설을 하는 장면을 연출했다.

사실 이게 먼 나라의 일이 아니다. 왜냐면 미국 기업들이 선거과정을 부패시켜서 확보한 특권적인 대우를 세계의 다른 나라, 한국에서도 요구할 수 있기 때문이다. 그게 글로벌 스탠다드라고 주장하면서.

철의 미국 노동자

하지만 미국적 기준은 그야말로 미국적 특수한 기준이다. 특히 노동에 관한 한 미국은 선진국이 아니다. 국제노동기구(ILO)가 있지만 협약을 비준 안 하면 그만이다. 강제할 길이 없다. 미국은 ILO 협약 184개중 고작 14개만 비준했고 그 중 ILO가 노동자의 권리에 필수적이라고 규정한 8개 협약 중 2개만 비준했다.

세월이 갈수록 생산력이 발전해 같은 시간에 더 많은 재화를 생산해내니 노동시간은 줄어들 것이라고 생각해왔는데 미국에 와서 보고 깜짝 놀랐다. 노동강도가 이만 저만 센 게 아니고 노동시간도 길다. 법적으로는 주당 40시간에 초과되는 노동에 대해서는 통상임금의 1.5배를 주도록 돼 있지만 초과 근로수당 없이 아예 임금도 주지 않고 40시간 이상 부려먹는 경우가 허다하다.

보수주의자들은 20세기 초, 그러니까 1900년에 주당 60시간씩 일한 것에 비하면 세상이 많이 진보한 것 아니냐고 말하는데 그건 진짜 통계의 장난이다. 노동시간은 60년대에 주당 40시간대로 줄었다가 무슨 일인지 다시 올라가고 있다. 2000년에 주당 40시간 이상 일한 미국 노동자는 전체 노동자의 76%다. 1983년에는 73%였으니까 오히려 3%가 더 올라간 것이다. 83년 같은 해에 40시간 이상 일한 독일 노동자는 전체 독일 노동자의 85%로 미국보다 더 비율이 높았는데 2000년에는 43%로 격감했다.

놀려고 일하는 것이다. 일하면서 노동의 즐거움을 느끼고 어쩌고 하는 '설교'를 들을 때가 많은데 필자는 아무리 노동의 신성한 기쁨이 있더라도 노동시간은 절대적으로 짧아져야 좋다고 생각한다. 그래야 사람 노릇을 제대로 할 수 있고 세상 일에 관심을 가질 수 있다.

미국 노동자들은 서유럽의 다른 노동자들에 비하면 '철의 노동자'들이다. 경제협력개발기구(OECD)의 통계에 따르면 2000년에 미국 노동자들은 영국 노동자들에 비해 평균 126시간, 놀기 좋아할 것 같은 프랑스 노동자들에 비해서는 평균 334시간, 노동조합이 발달된 독일 노동자들에 비해서는 평균 371시간을 더 일했다. 심지어 일벌레로 알려진 일본 노동자들보다 더 일한다. 1년에 1800시간 이상 일한다.

프랑스하고만 비교하면 둘이 같이 일하다 한 사람은 먼저 퇴근하고 다른 한 사람은 일년 열 두 달 내내 한 시간씩 더 남아서 일하는 것과 같은 얘기다. 매일 같은 시간을 일한다 치면 한 사람이 일년에 40일 이상 더 휴가를 가는 것과 같은 얘기다. 만약 같은 직장에서 그런 대우를 받으면 40일 이상 더 출근해야 하는 사람이 가만히 있을 리 없다. 사무실 집기를 집어던지고 멱살을 붙잡고 난리가 났을 것이다. 세상에 그런 불공평이 어디 있냐면서(필자라면 그렇게 했을 것이라는 뜻이다).

하지만 직장이 다른 정도가 아니라 나라가 다르니 그런 모습이 보일 리 없다. 미국의 언론은 그런 차이에 주목하지 않는다. 오히려 미국식이 최고인줄 아는 사람들이 수두룩하다. 더구나 미국 노동자들은 같은 시간에 꾀 안 부리고 더 열심히 일한다. 미국 노동자들은 96년의 경우 1시간에 100개의 재화와 서비스를 만들어냈다고 치면 2003년에는 115.1개를 만들어냈다. 서유럽의 경우 유럽 연합 11개 회원국(15개 회원국 중 오스트리아, 그리스, 룩셈부르크, 포르투갈 제외)은 96년에 100개라고 하면 2003년에는 110.4개를 만들어냈다. 미국의 노동생산성이 그만큼 더 높다는 뜻이다.

고용불안정과 기업들의 특혜

거기에다 실업률도 미국은 6.0%로 프랑스의 9.4%나 독일의 9.3%보다 월등히 낮다. 그런데 그렇게 열심히 일하고 오래 일하고, 더 많은 사람들이 일하는데도 미국 노동자들은 점점 더 가난해진다. 그럴수록 더욱 노동자의 권익을 위해 싸우는 노동조합에 대한 필요성이 커져야 할 텐데 노조 가입률은 노조에 대해 강경 탄압을 벌인 레이건 행정부 당시의 20%대보다 더 떨어져 12.9%(2003년)에 불과하다. 알페로비츠는 이렇게 가다간 2020년에는 민간기업의 노조 가입률은 5% 아래로 떨어질 것이라고 전망했다. 그렇게 되면 동료 조합원을 마주치기가 부장님 만나기보다 더 힘든 세상이 온다는 뜻이다.

그리고 필자의 가슴에 가장 와 닿는 통계는 '2년 이상의 대학교육을 받은 오늘날의 미국 젊은이들이 앞으로 은퇴할 때까지 직장을 평균 11번이나 바꿀 것으로 예상된다'는 점이다. 뉴욕대의 사회학자 리처드 세네트(Richard Sennett)의 분석인데 종신고용제 또는 평생직장제가 무너진 것은 고사하고 거의 4~5년 단위로 직장을 바꿔야 하는 세상이 된 것이다. 필자도 지난해 평생 직장으로 알고 다니던 회사를 관두면서 고용 불안에 따른 스트레스를 체험했지만 그걸 11번이나 되풀이해야 한다는 건 상상도 할 수 없는 일이다. <뉴욕 타임스>가 9월5일자에 보도한 '직장에서 받는 스트레스로 연간 3000억 달러의 손실이 발생한다'는 통계가 하나도 과장된 수치로 읽히지 않는다. 그 스트레스 중에서 제일 큰 게 고용 불안정에 따른 것이다.

해고와 고용이 자유로운 세상은 기업에겐 천국이다. 안 그래도 미국은 기업의 천국이다. 미국에서는 2003년 미국 기업들이 내는 법인소득세(corporate income taxes)가 연방정부 세수의 7.4%에 불과했다. 이 비중은 45년의 35.4%에서 끊임없이 낮아진 것이다. 미 기업의 60% 이상이 96년부터 2000년까지 각종 면세 조항을 이용해 연방정부에 세금을 한 푼도 내지 않았다. 혹시 이 같은 사실이 한국에 알려질까 봐 두렵다.

기업이 그만큼 내지 않는 비중을 누가 더 부담하고 있는지는 자명하다. 월급소득자다. 이윤에 따른 과세의 비중은 줄어들고 월급에 따른 과세 비중은 늘고 있다. 조지 W 부시 행정부가 들어서서 시행하고 있는 대규모 세금 감면 정책이란 상속세, 자본소득세, 주식배당이득세의 폐지 또는 대폭 삭감이다. 상속세는, 상속세를 낼 만큼 가진 게 있었으면 좋을 만큼, 부자들이 내는 것이다. 자본소득세나 주식배당이득세도 모두 나쁘게 얘기해서 돈놀이해서 번 돈에 대한 과세다.

그들의 논리는 간단하다. 그래야 투자를 하고 그래야 경기가 좋아져서 고용이 촉진된다는 것이다. 하지만 그렇게 취직을 해서 더 오래 더 열심히 일하되 보수는 쥐꼬리만큼 받아야 한다면 그게 누구를 위한 논리인지, 과연 한 사회를 지탱하는 논리가 될 수 있는지 궁금하다.

아이들이 가난한 나라

아로크 셔먼은 <소진되는 미국의 미래(Wasting America’s future)>의 저자다. 그는 빈부의 격차가 미국의 미래에 미치는 영향을 가난한 미국 어린이를 통해서 연구했다.

"어린이의 가난을 얘기하면 꼭 제 3세계의, 배가 불룩 튀어나온 어린이들만 연상하는데 꼭 기아선상에 있는 가난만 어린이의 문제는 아니다."

a

▲ '예산과 정책 우선순위 연구소'의 선임 연구원인 아로크 셔먼 ⓒ 홍은택

워싱턴의 '예산과 정책 우선순위에 관한 연구소(Center on Budget and Policy Priorities)'에서 선임연구원으로 재직 중인 셔먼은 "세계에서 가장 부강한 나라인 미국에서 18세 이하 1200만 명의 어린이가 빈곤을 경험하고 있다"면서 "이는 선진 17개국 중 가장 높은 아동빈곤율"이라고 말했다. 1200만 명이라면 미국 어린이 여섯 명 중 한 명 꼴이다.

어린이의 빈곤 문제가 심각한 이유는 이것이 단지 당사자의 문제로 끝나는 게 아니라 나중에 사회의 엄청난 부담이 되기 때문이다. 어릴 때 빈곤을 겪은 사람들은 정상적인 교육을 받지 못해 경제활동에 참여하지 못하고 사회적 복지에 의존할 가능성이 크다. 균형 있는 영양을 섭취 못해 병에 걸릴 가능성이 크다. 나아가 사회 부적응자가 돼서 범죄를 저지를 가능성도 크다. 셔먼은 일년에 1200만 명의 아동들이 빈곤을 겪는 데서 발생하는 추후의 사회적 비용이 무려 1300억 달러(156조원)나 든다고 말했다.

문제가 더 커지기 전 지금 가난한 어린이들을 보살피는 게 윤리적으로나 한 나라의 거시적인 재화의 분배에서나 합리적인 해결책이다. 셔먼은 "정치권이 은퇴한 사람들에 대해서 신경 쓰듯이 어린이한테도 신경 쓴다면 어린이 빈곤 문제는 상당부분 해결될 수 있다"고 말했다. 하지만 노인과는 달리 어린이한테는 투표권이 없다. 가난한 부모는 정치자금으로 낼 돈이 없다.

사회는 마치 그런 문제가 없는 것처럼 외면한다. 또는 그런 문제를 못사는 가정 내부의 문제로 치부한다. 사회적 의제에서 탈락한다. 셔먼은 "60년대에만 해도 아동 빈곤율은 오늘날의 절반밖에 안 됐다"고 말했다.

지난 30년간 무슨 일이 일어난 것일까. 그것은 쿠데타였다. 총성 없이 스멀스멀 번지는 쿠데타. 그 쿠데타는 전통적인 사회적 의제에 대한 반기였다. 60년대 인종차별과 흑인의 민권운동을 보도하던 언론들은 7,80년대에 들어와 사회적 범죄와 마약의 폐해를 집중 조명한다. 공공주택이라고 건설되는 것은 감옥밖에 없다. 쿠데타 세력들은 선전선동 장치를 잇따라 설치하면서 사회적 의제를 장악하기 시작했다.

총성 없는 보수의 쿠데타

듣지도 보지도 못한 단체들이 싱크탱크라는 이름으로 미 의사당 근처에 하나 둘 포진했다. 미 보수 혁명의 논리를 제공한 '헤리티지 연구소(Heritage Foundation)'가 1973년에, 기업자유주의의 '케이토 연구소(Cato Institute)'가 1977년, 포춘 500대 기업들의 간부로 구성된 '비즈니스 라운드테이블(Business Roundtable)'이 1979년에 각각 설립됐다. 70년 연구원 10명에 불과했던 '미 기업연구소(American Enterprise Institute)'가 79년에는 연구원 125명에 연간 예산 8백만 달러의 매머드 연구단체로 성장했다.

이들은 기업자유주의를 기본으로 하면서 작은 정부론, 감세론, 범죄와의 전쟁론을 설파하고 이에 반대하는 사람들을 '리버럴(liberal)'로 낙인찍었다. 한때 대부분 스스로 리버럴이라고 생각했던 지식인들은 하나 둘 리버럴이라는 수식어를 사양하기 시작했다. 급기야 지금은 리버럴하면 뭔가 잘난 체 하는 위선적 지식인을 가리키는 말로 전락했다. 이번 대통령 선거 토론회에서도 부시 대통령이 존 케리 민주당 후보를 두고 "리버럴하다"고 공격하는 것을 들은 적 있을 것이다.

| | 보수주의적 재단의 기금 보유 현황(2001년) | | | 재 단 명 | 보유기금 (단위 백만달러) | | Bradley Foundation | 584 | | Smith Richardson Foundation | 494 | | Scaife Family(Four Foundations) | 478.4 | | Earhart Foundation | 84 | | John M. Olin Foundation | 71 | | Koch Family(Three Foundations) | 68 | | Castle Rock(Coors) Foundation | 50 | | JM Foundation | 25 | | Philip M. McKenna Foundation | 17.4 | | | ⓒ (하퍼스 2004년 9월호 p32) |

|

그것은 우연이 아니었다. 이들의 배후에는 보수주의적 재단들이 있었다. <호텔 아메리카(Hotel America)>의 저자 루이스 래펌이 최근에 하퍼스 9월호에 쓴 글에 따르면 20억 달러의 기금을 보유하고 있는 다음 9개 재단들이 헤리티지와 같은 연구소는 물론 보수적인 언론매체의 창립, 라디오 프로그램, 그리고 책들을 지원하면서 응집력과 일관성을 가지고 보수 혁명을 조직적으로 후원했다.

이 쿠데타가 성공한 곳이 바로 미국의 남부다. 전통적인 민주당 텃밭이었던 남부는 30년간 쉬지 않고 보수화됐다. 특히 남부에 있는 백인남성들의 민주당 이탈이 미국의 정치 지형을 바꿔놓은 최대의 사건이었다.

미국 전국 선거조사에 따르면 76~78년 선거기간에 백인들의 민주당 지지율은 58%였으나 92~94년 기간에는 49%로 감소했다. 이중 백인남성의 민주당 지지율은 58%에서 44%로 크게 줄었고 여성은 같은 기간 58%에서 55%로 소폭 감소했다. 북부에 사는 백인은 56%에서 51%로 소폭 감소했으나 남부에 사는 백인은 64%에서 48%로 16% 감소했다. 이는 인구그룹 중 가장 큰 격감률이다. 미 상하 양원을 장악한 공화당의 선거혁명은 바로 이 같은 변화가 임계점을 통과한 1994년에 일어났다.

남부의 반동

남부의 역사적 반동은 크게 보면 19세기말 반동의 재판이다. 특히 70년대 남부 백인들이 흑인과 여성의 인권 신장에 자극 받아 역으로 보수의 깃발 아래 들어간 과정이 그렇다.

1865년 남북전쟁에서 이긴 연방정부는 테네시를 제외한 남부 10개 주를 5개 구역으로 나눠 계엄 통치했다. 이 때 흑인들을 대거 기용해 주 정부의 관리는 물론 주 상·하원 의원으로 임명했다. '일자무식'의 노예들이 하루아침에 완장을 차고 나타나서 군림하니 패배한 남부 백인들의 가슴은 더욱 에이지 않을 수 없다. 한국전쟁을 연상케 하는 대목이다. 루이지애나 주의 경우 흑인 주지사까지 잠시 탄생했다.

이 때 바로 하얀 고깔 봉지를 뒤집어 쓴 '큐 클럭스 클랜(KKK, Ku Klux Klan)'이 등장한다. 패배한 남부 동맹군 출신으로 구성된 KKK는 분노와 원한, 적개심에 사로잡혀 흑인에 대한 무자비한 테러를 벌였다. 12편에서 소개된 무장 강도 제시 제임스는 바로 미 중서부판 KKK와 같은 격이다.

a

▲ 1870년대 미국 미시시피에서 암약하던 '큐 클럭스 클랜(KKK)' 일당의 모습 ⓒ 자료사진

그리고 북부의 남부 계엄 통치 기간인 재건 기간(Reconstruction)이 끝나자 남부의 백인들은 흑인들을 모조리 공직에서 추방하고 헌법 제 15 수정안에 보장된 투표권마저 교묘한 방법으로 박탈했다. 그 중 하나가 문맹 테스트에 합격해야 투표할 자격을 주는 것이었는데 문제가 웬만큼 까다로운 게 아니다. 미 헌법이나 독립선언문 전체를 암송해보라는 것이었다. 고시 공부 하듯 몇 년을 준비해야 변호사도 아니고 고작 투표권을 행사할 수 있으니 누가 공부를 하겠는가. 당연히 투표율이 0%가 돼야 할 텐데 백인들은 투표를 했다. 머리가 좋아서가 아니다. 그들에게는 물어보지 않았기 때문이다.

다른 투표 자격요건으로는 인두세(Poll taxes)를 내야 하는 건데 예외조항으로 '할아버지 조항(grandfather clause)'을 뒀다. 그 조항은 전에 인두세를 안 내고도 투표한 아버지나 할아버지가 있으면 인두세를 안 내고도 투표할 수 있다는 것. 그 전에 투표권이 없어서 투표를 할 수 없었던 흑인만 고스란히 제외하는 조항이다. 세상에 돈 내고 투표할 사람이 얼마나 되겠는가. 그 모든 게 흑인이라는 말 한 마디 안 들어간 채 이뤄졌다.

그런 인종 차별과 인종 분리가 100년 가까이 갔다가 1964년 린든 존슨 민주당 행정부 시절 인권법의 통과로 제도적으로는 종막을 고했다. 그러자 남부에 사는 백인들의 다른 반동이 시작된 것이다. 필자는 그것이 바로 70년대 흑인을 비롯한 소수인종과 여성의 인권 신장에 적극적이었던 민주당을 버리고 공화당으로 이동하는 현상으로 나타났다고 생각한다.

그 결과는 경제학자 레스터 서로우(Lester Thurow)가 96년에 그의 저서 <자본주의의 실패(The Failure of Capitalism)>에서 설파한 대로다. 그는 "혁명이 일어났거나 또는 군사적으로 패배해서 점령당했거나 하면 모르되 그런 일이 일어나지 않았는데도 미국처럼 지난 20년간 불평등이 심화된 나라는 역사상 없다"고 말했다. 거기에 한 가지 더 인종분리도 고착됐다.

비자발적 박애의 종지부

a

▲ 바바라 에렌라이히의 저서 < Nickel and Dimed >

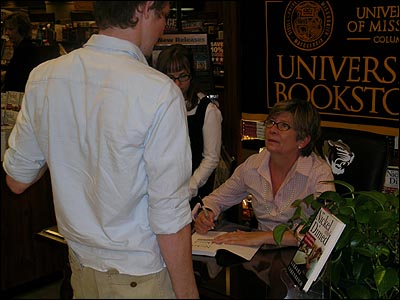

최근 바바라 에렌라이히(Barbara Ehrenreich)가 필자가 사는 컬럼비아에 강연하러 와서 잠시 만나 얘기를 나눴다. 미국의 대표적인 진보주의자인 에렌라이히는 최근에 낸 저서 < Nickel and Dimed >로 빈곤문제에 대해 무관심하던 미국의 양심을 일깨웠다는 평가를 듣고 있다.

50대인 그녀는 플로리다 주의 키 웨스트(Key West), 메인 주의 포틀랜드(Portland), 미네소타 주의 미니애폴리스(Minneapolis)에서 식당 종업원 청소용역 직원, 호텔 청소직원, 월마트 직원, 병원 간호보조원으로 잠깐 잠깐 일하면서 겪은 노동과 생활의 고충을 책에 담았다.

한국으로 치면 위장취업인데 한국의 80년대 초중반 대학생들이 노동현장으로 '존재이전'하던 것에 비하면 새발의 피에 해당되는 경험이지만 미국에서는 무슨 엄청난, 새로운 체험과 발견인 것처럼 놀라고 있다. 그만큼 노동과 빈곤의 문제를 도외시해왔다는 뜻이다.

a

▲ 미주리주 컬럼비아에 있는 미주리 대학 서점에서 저서에 사인하는 바바라 에렌라이히. ⓒ 홍은택

그녀는 강연에서 "일하는 빈곤계층(working poor)이야말로 우리 사회의 진정한 박애주의자들"이라고 말했다. 그녀는 "우리가 서비스와 재화를 값싸게 소비할 수 있는 것은 바로 그들이 벌어도 빈곤에서 벗어날 수 없는 값싼 임금을 받기 때문"이라면서 "이제는 그들의 비자발적 박애를 끝장낼 때"라고 말했다. 사람들이 박수를 쳤다.

비자발적 박애를 끝장내는 길은 노동자들에게 안정된 생활을 누릴 수 있는 임금을 주는 것이다. 미국 노동자들이 그 임금을 누리지 못한다면 세계 어느 곳에서도 누릴 수 없거나 누리지 못하게 된다. 그게 글로벌라이제이션이다. 돈은 빛의 속도로, 물건은 교통수단이 발달하는 대로 그만큼의 속도로 움직이지만 노동은 국경에 가로막혀 움직일 수 없다. 꼼짝없이 앉아서 날아다니는 자본과 싸워야 하니 노동으로서는 백전백패의 전투다.

자본은 그래서 자신이 기능할 수 있는 최적의 조건을 만들어내고 최대한의 이윤을 뽑아낸 뒤 더 큰 이윤을 찾아 빠져나간다. 미국 동부에서 축적된 자본은 노조의 힘이 약한 남부를 거쳐 노동조건이 더욱 열악해도 괜찮은 멕시코로 갔다가 지금은 중국과 인도의 노동을 찾아가고 있다.

자본의 전 지구적 자유이동을 막을 길은 정치밖에 없다. 자본이 정당한 몫을 지불하도록 법으로 제도화해야 하기 때문이다. 그래서 미국의 90여 개 작고 큰 도시에서는 기업들에게 생활임금을 노동자들에게 지불할 것을 요구하는 법안을 통과시켰다. 생활임금이란 그 임금을 받으면 비교적 안정된 생활을 누릴 수 있는 액수의 임금을 말한다. 그렇게 시작된 풀뿌리운동이 언제 미 전역으로 확산될지 장담하기 어렵다.

하지만 분명한 것은 미국 노동자들의 비자발적 박애를 끝장내는 것이 세계의 노동자들에게는 진정한 박애가 될 것이라는 점이다. 그렇게 역의 글로벌라이제이션이 시작되는 것을 보고 싶다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고