▲씨앗을 뿌린 텃밭박도

요즘 산골 날씨는 종잡을 수가 없다. 엊그제까지만 해도 일교차가 심해 농작물이 냉해를 입는다고 농사꾼들이 걱정이 태산이었는데, 요 며칠 날씨가 이상 기온으로 초여름처럼 매우 높아 벌써 봄 가뭄을 걱정한다.

내일(5월 1일)은 비가 온다고 예보하기에 나도 때를 놓칠까봐 해거름에 나가서 지난번 밭갈이한 텃밭에다가 상추·쑥갓·아욱·열무 씨를 뿌렸다.

올해는 밭두둑에 비닐도 씌우지 않고, 농약도 치지 않는 완전한 유기 농사를 지을 생각이다. 이런 농사를 '태평농법'이라고 한다는데 과연 얼치기 농사꾼이 병충해와 잡초를 잘 이겨낼지 미리 장담할 수가 없다.

지금 내가 연재하고 있는 '안흥 산골에서 띄우는 편지'는 해외 동포들이 더 애독하는 것 같다. 해외에서 댓글이나 쪽지로, 메일로 보내준 글을 자주 받는다. 그 분들 가운데는 전혀 모르는 분이 대부분이지만 간혹 아는 분이나 내 제자들도 있다.

고국을 피치 못할 사정으로 떠났든, 좋아서 떠났든, 싫어서 떠났든, 심지어 다시는 고국 땅을 밟지 않을 거라면서 떠났든 간에, 일단 낯설고 물선 다른 나라에 가서 살게 되면 시도 때도 없이 떠오르는 게 고국산천인가보다. 아니 고국이 싫어서 떠난 이가 더욱 고국이 그립다고 한다. 못난 친정어머니가 더 그리운 것처럼.

젊은 날은 먹고 살기에 바빠서 그런대로 잘 견디지만, 먹고 살 만하거나 나이가 들수록 고국에 대한 향수병이 더 심해진다고 한다.

로스앤젤레스에서 만난 동포들은 대부분 고국 생각이 나면 산타모니카 바닷가에 와서 고국 쪽을 하염없이 바라보며 눈물을 쏟고 돌아간다고 했다. 이런 동포들이 고국의 짜증나는 정치 얘기나 사회 얘기보다 흙냄새와 솔바람 향기가 나는 기사를 즐겨 보면서 고국에 대한 향수를 달래나 보다.

<상록수>의 작가 심훈 선생의 셋째 아드님 심재호씨는 지난 해 방미 때 워싱턴에서 만난 분인데 내 글을 애독하시면서 이따금 메일로 소감을 보내주신다.

그 분은 1974년 겨울, 긴급조치가 펑펑 쏟아지던 유신공화국 때 동아일보 기자였다. 그 무렵 기관원이 신문사에 상주하다시피하고, 기사마다 검열해 맨 정신으로 살 수가 없어서 날마다 술을 마시며 울분을 삭이다가 도저히 건강상 견딜 수 없어 가방 하나만 달랑 들고 미국으로 떠났던 분이다.

"박 선생이 사는 집에서 500미터쯤 떨어진 곳에 오두막집을 짓고 살고 싶습니다. 저녁밥을 먹고 달이 밝으면 선생님 댁에 마실을 가서 달빛 아래 열무김치를 안주삼아 막걸리 한 사발을 들이켜고 싶네요."

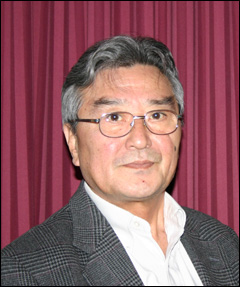

▲재미 동포 심재호 씨박도

그 분이 지난 여름 귀국하여 전화를 주셨다. 그 분이 묵고 있는 강남의 한 호텔로 달려갔다. 영구 귀국이 아닌 일시 귀국으로, 아버지 심훈 선생의 유작을 가지러 왔다고 했다.

사연인 즉, 심훈 선생의 고향 당진에 심훈 기념관을 세운다고 하여, 아버지의 유고를 친지에 맡겨두었으나 기념관 건립이 지지부진하다 끝내 무산돼 아버지 유고가 유실할지 몰라 불원천리 일부러 찾으러 왔다고 하였다. 마침 내가 찾은 날이 당진에서 유고를 찾아온 날이라서 심훈 선생의 유고를 볼 수 있었다.

외국에서 몸 건강하게 사세요

유고 뭉치에는 심훈 선생이 200자 원고지에다 깨알같이 쓴 육필 원고들과 신문이나 잡지에 실으려다가 총독부 검열에 걸려 '삭제'란 붉은 도장이 찍힌 원고, 그리고 내가 어린시절 가장 감동 받았던 '감옥에서 어머님께 올린 글월'도 있었다.

심재호씨는 고국이, 고향이 아버지 유고의 진가를 몰라주기에, 아들인 당신이 어쩔 수 없이 유고뭉치를 들고서 해외로 떠난다고 했다. 유고 뭉치를 꾸리는 심씨의 표정이 그리 밝지는 않았다.

당신은 고국에다 집을 마련하여 살고 싶다고 했다. 하지만, 자녀들이 이미 그곳 사회에 뿌리를 내리고 살기에, 또 다른 이산가족이 될 수 없어서 미적거린다면서(당신 형제는 현재도 이산가족) 나이가 들수록 고국 생각은 더욱 깊지만 영주 귀국을 실천하기가 더 어렵다고 했다.

▲로스앤젤레스 샌타모니카 바닷가에서 만난 제자들과 함께(왼쪽부터 정종옥, 강영수, 필자, 전영록, 김순세 선생)박도

그러면서 나에게 고국의 흙냄새가 나는 글을 많이 보내달라고 부탁하셨다. 고국의 흙냄새를 그리는 분이 어디 그 분뿐이겠는가.

눈만 뜨면, 아니 꿈에서조차도 고국 생각이 잠시도 떠나지 않아 고국의 하늘을 바라보며 사는 동포들이 대부분일 게다.

이 글을 막 마치려는데 뒷산 멧새가 뒤꼍에 날아와서 해외 동포에게 드리는 메시지를 조잘거린다.

"해외 동포 여러분! 아무쪼록 외국에서 몸 건강하게 사세요. 고국의 산하와 저희 멧새들은 언제나 여러분의 귀국과 모국 방문을 열렬히 환영합니다. 안녕!"

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기