a

▲ 부전 고려가요 <오관산>의 고향은 개성이다. "개성"이라면 대뜸 선죽교(善竹橋)가 떠오른다. 그러나 지금은 선죽교를 볼 수가 없다. 대신 정몽주의 고향인 경북 영천 임고면의 임고서원에 올해(2012년) 5월 건설된 '제2 선죽교'라도 보아야 한다. 개성의 선죽교와 규모, 재질, 형태 등이 동일하다는 것이 장점이다. 다리 왼쪽의 비석에 '善竹橋' 세 글자가 강렬한 붉은 색깔로 진하게 새겨져 있다. ⓒ 정만진

아직 우리말을 기록할 수 있는 문자가 없었으므로 대부분의 고려 노래는 사라질 수밖에 없었다. 입에서 입으로 전해지는 구전(口傳)가요 신세였으니 어쩔 도리도 없었다. <오관산>, <거사련>, <사리화>, <장암>, <제위보>, <예성강> 등도 곡조는 말할 것도 없고 가사도 전혀 확인할 수 없는 고려가요들 중의 일부다.

하지만 그들은 제목과 배경설화를 역사에 남겼다는 점에서 자취도 없이 사라진 다른 고려가요들에 비하면 '행운아'라 할 만하다. 물론 곡조도 가사도 현존하지 않으니 일반인의 뇌리에 강한 인상을 남기기는 어려운 일이지만, 노래에 얽힌 이야기들을 읽는 재미만은 자못 쏠쏠하다.

a

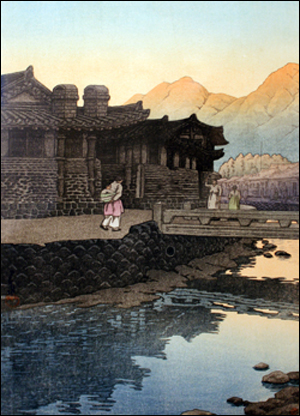

▲ <개성>. 경북대미술관의 '한일 우키요에전'(2012.5.24.-2012.7.5.)에 전시된 가와세 하스이의 목판화를 재촬영한 것입니다. 따라서 원작과는 이래저래 다릅니다. ⓒ 가와세 하스이

고려가요 <오관산>의 무대는 개성

<오관산>은 효자 문충(文忠)이 지었다. 문충은 서울(개성)에서 삼십 리 떨어진 오관산(五冠山) 아래에서 하급 관리로 근무했다. 그 탓에 문충은 홀어머니를 같은 집에서 모실 수 없었던 듯하다. 그는 서울에 계시는 홀어머니를 봉양하기 위해 날마다 아침 저녁으로 삼십 리 길을 왕복했다. 그러나 어머니는 자꾸만 늙어갔다. 문충은 그것이 안타까웠다.

나무로 작은 새를 새겨 木頭調作小唐鷄

벽에 보금자리 두고 살게 했네 邸子拈來壁上棲

이 닭이 꼬끼오 울 때까지 此鳥膠膠報時節

어머니 오래 오래 사시기를 慈顔始似日平西

<오관산>의 우리말 가사는 이제현이 남긴 한역시(漢譯詩)를 재차 한글로 번역한 것이다. 따라서 본디 노랫말은 아무도 알지 못한다. 다만 한역시의 내용으로 볼 때 문충의 노래가 애초부터 소박했으리라는 사실은 쉽게 짐작이 된다.

그의 노래는 왜 이처럼 소박할까. 나는 생각한다. 아마도 그가 '백성'의 일원인 하급관리였기 때문이 아닐까. 상류층이 아니었던 그는 애당초 복잡한 사상으로 무장한 인물이 될 까닭도 없었을 터이므로, 자연스레 노래도 소박한 차원으로 지어 불렀을 것이다.

a

▲ 경기도 파주시 파평면 율곡리 산100-1번지에 있는 화석정. 율곡이 제자들과 함께 시를 짓고 학문을 논한 임진강 가의 이 정자는 경기도 유형문화재 61호로 지정되어 있다. 그런데 지리와 역사에 밝은 전문가들은 화석정을 개성의 오관산 능선이 보이는 곳으로 기억한다. 그러나 너무 늦은 저물 무렵에 찾은 까닭에 오관산 자락은 보지 못했다. 개성에 가볼 수 없는 '분단'조국을 살면서 멀리서 그 풍치나마 보려고 했는데 이루지 못해 못내 안타까웠다. ⓒ 정만진

민중은 진솔하고, 그들의 노래는 소박하다

이는, 노랫말이 전해지기 때문에 저절로 <오관산>에 비해 훨씬 유명해질 수 있었던 <사모곡>이 잘 증언해준다. 두 노래는 모두 네 줄밖에 안 된다. 노랫말에 호미, 낫 등이 등장하는 것으로 보아 평범한 농민이 지은 것으로 여겨지는 <사모곡>도 문충의 노래와 마찬가지로 무척이나 짧은 가사를 보여준다. 사상이 소박하니 말이 많아질 필요도 없는 것이다. 시는 태초부터 있었지만, 소설은 조선 시대나 되어야 출현한다는 역사의 진리를 되새겨 보라.

호미도 날히언마란

낫 같이 들 리도 없으니이다.

아버님도 어버님마란

어마님 같이 괴시리 없애라.

a

▲ <서동요>를 지은 무왕과, 그의 왕후가 된 선화공주의 무덤은 전라북도 익산시 금마면 서고도리 연등마을에 '익산 쌍분'이라는 이름으로 남아 있다. ⓒ 정만진

향가도 처음에는 4구체로 시작되었다. <서동요>, <풍요>, <헌화가> 등 민요조의 향가는 짧다. 그러다가 <처용가> 등을 거치면서 8구체가 되고, 사상이 점점 오묘해지거나 정치적이 되면서 <제망매가>, <찬기파랑가>, <안민가>처럼 10구체가 된다.

시조도 처음에는 3행이었는데 할 말이 많아지자 연시조도 되고, 한없이 길어져 사설시조도 되었다. 그리고 가사도 되었다. 시인 듯 산문인 듯 구분이 잘 안 되는 갈래로 자꾸만 늘어난 것이다.

짧은 노래는 솔직하고 전파력도 강하다

소박하면 수준이 낮은 것일까. 아니다. 쉽게 말할 줄 아는 사람이 정말 핵심을 간파하고 있는 식자(識者)다. 제대로 모를수록 어려운 개념어, 외국어를 섞어서 쓴다. 상대가 알아듣지 못하게 말과 글을 사용하는 사람은 이미 말과 글의 본질을 벗어난 '오발탄'을 쏘고 있을 뿐이다. 그래서 인식론은 상대가 알아듣게 설명할 줄 모르면 스스로가 모르는 것이라고 갈파한다.

말과 글은 '나'의 마음과 생각을 '남'에게 알려 '나'의 뜻하는 바를 이루려는 인간 행동이다. 짧게 말하고 뜻을 이룬다면 그야말로 경제적이다. <오관산>과 <사모곡>을 읽고 무슨 뜻인지 모르겠다는 이는 없을 터이다. 게다가 짧으니 '백성'들이 기억하기 좋고, 결과적으로 널리 퍼뜨려진다.

나무로 작은 새를 새겨 / 벽에 새집을 파서 거기에 두었네 / 이 닭이 꼬끼오 울 때까지 / 어머니 오래 오래 사십시오

호미도 날이지만 / 낫만큼 들 리가 없습니다 / 아버지도 부모이지만 / 어머니만큼 사랑하지는 못합니다

노래가 지어지고 불렸던 고려 시대 당시는 물론 1970년대까지만 해도 우리나라 '백성'들의 대부분은 농촌에서 살았다. <사모곡>의 고향은 대강 '우리나라의 농촌'이라는 뜻이다. <사모곡>은 '우리나라의 어머니'들을 노래하고 있는 것이다.

<오관산>도 마찬가지다. 문충은 자신의 어머니를 노래했지만, 이 노래가 당시 널리 애창되고 지금껏 창작 배경이 전해지는 것은 '백성'들의 공감대를 얻은 덕분이다. 문충만이 아니라 다른 모든 백성들도 '어머니'가 늙어가는 것이 안타깝고, 그래서 '나무로 만든 닭이 울 때까지' 자신의 어머니가 건강하게 살아 계시기를 소망한다.

a

▲ 1960년대 이전에 태어난 대부분의 우리나라 사람들은 농촌이 고향이다. 산과 들이 있는 풍경, 모두의 기억 속에는 그렇게 고향의 이미지가 각인되어 있다. 바람을 막아주고 삶의 버팀이 되어주는 고향의 산천, 그것이 바로 '우리의 어머니'다. ⓒ 정만진

사람은 누구나 '마음의 고향' 어머니를 그리워한다

이처럼, 어머니는 '사람의 고향'이다. 그래서 '부국(父國)'은 안 쓰지만 '모국(母國)'은 일반화되었고, 유아가 처음 배운 말도 '부어(父語)'라 하지 않고 '모어(母語)'라 한다.

문학적 언어와는 거리가 까마득한 수학 용어에도 그런 사례가 있다. '모집단(母集團)'이다. 통계적 관찰의 대상이 되어 표본을 뽑아내는 바탕이 되는 집단을 그 누구도 '부집단(父集團)'이라 하지 않는다.

사례는 경영학에도 있다. 자본이나 거래 관계에 있어 다른 회사에 일정한 지배권을 가진 회사를 '모회사(母會社)'라 한다. '부회사(父會社)'란 말은 들어본 사람이 없을 것이다.

화학 분야에도 어머니가 어떤 존재인가를 단적으로 말해주는 용어가 있다. '모액(母液)'이다. 침전물이나 고체가 된 것을 제외한 본래의 용액을 모액이라 한다. 결국, 어머니가 고향이라는 말이다.

a

▲ 임진각 앞 망배단 계단에 하염없이 앉아 있는 이 분은 누구일까. 그의 시선은 줄곧 북쪽을 향해 있다. 그는 문충의 후손일까. 고향에 어머니를 두고온 이산가족일까. ⓒ 정만진

따라서 '어머니 노래'는 끊어질 수가 없다. 현대음악으로 들어와서도 어머니를 노래하는 사람들의 마음은 변함없이 계속된다. 가곡 중에서는 양주동 시, 이흥렬 곡의 <어머니의 마음>이 아마도 대표적일 듯하다.

낳실 때 괴로움 다 잊으시고

기를 제 밤낮으로 애쓰는 마음

진 자리 마른 자리 갈아 뉘시며

손발이 다 닳도록 고생하시네

하늘 아래 그 무엇이 넓다 하리오

어머님의 희생은 가이 없어라

1931년, 이흥렬은 일본 동경음악학교 졸업반 때 독일 유학을 갈 기회가 주어졌지만 포기한다. 어머니가 계시는 원산으로 돌아가 모시고 살기로 결심했기 때문이다. 그는 원산의 광명보통학교에서 교사로 일하면서 <어머님의 마음>을 작곡했다.

스스로 효자를 자부할 수 있는 사람은 별로 없을 듯

그로부터 10년 후인 1940년, 어머니를 노래한 유행가 한 곡이 '백성'들의 심금을 적신다. 김용일 작사 이재호 작곡의 <불효자는 웁니다>다. 박찬호의 <한국가요사 1>에 따르면 <불효자는 웁니다>는, 1940년 5월 1일 라디오 방송에 출연한 진방남이 처음으로 불렀는데, 레코드가 발매되기 두 달 전부터 주문이 쇄도할 만큼 폭발적 인기를 끌었다고 한다. 이미 돌아가신 어머니를 생각할 때, 과연 누가 스스로를 '효자'라 자칭할 수 있을까. <불효자는 웁니다>는 모든 백성들의 애잔한 회한을 불러일으켰을 것이다.

불러 봐도 울어 봐도 못 오실 어머님을

원통해 불러 보고 땅을 치며 통곡해요

다시 못 올 어머니여 불초한 이 자식은

생전에 지은 죄를 엎드려 빕니다

a

▲ 전쟁은 인간소외의 대표적 현상이다. 그래서 영화 포스터가 내세우는 주제문도 '우리는 반드시 살아서 돌아가야 해'가 된다. 사진은 <태극기 휘날리며> 촬영장인 경남 합천 현장에 놓여 있는 기차 안에서 주인공 남자 배우들의 사진을 배경으로 찍은 것이다. ⓒ 정만진

다시 10년 후, 전쟁 중이던 1950년에도 어머니를 그리워하는 노래는 태어나 골짜기 골짜기에 울려퍼졌다. 유호 작사 박시춘 작곡의 <전선야곡(戰線夜曲)>이 바로 그 노래다. 신세영이 처음 불렀다.

가랑잎이 휘날리는 전선의 달밤

소리 없이 내리는 이슬도 차가운데

단잠을 못 이루고 돌아눕는 귓가에

장부의 길 일러주신 어머님의 목소리

아- 아- 아- 그 목소리 그리워

한국전쟁은 이 땅의 수십 만 젊은이들을 어머니와 격리된 찬 땅에 묻었다. 그들은 '어머님의 목소리'를 다시는 듣지 못했다. '마음의 고향'을 잃은 채 어디인지도 모르는 곳에서 유골이 되었다. 전선으로 가는 아들에게 '장부의 길'에서 '죽으라'고 할 수 있는 어머니는 과연 몇 명이 될까. 전쟁보다 평화를 갈구하는 것이 선량하고 평범한 '백성'들의 소망이다.

a

▲ 고모령 고개 아래의 망우공원(대구)에 세워져 있는 <비 내리는 고모령> 노래비 ⓒ 정만진

헌법상 우리땅인데도 갈 수 없는 개성

문충의 후손 중에는 한반도 남반부에 거주하는 이도 있을 터이다. 그러나 그 후손은 조상이 살았던 '지리적 고향'에 갈 수가 없다. 문충은 아침 저녁으로 어머니가 계시는 개성까지 걸어서 왕복했지만, 현대를 사는 '백성'들에게는 그 길이 참혹하게 끊겨버렸기 때문.

만약 그가 어머니와 헤어진 '이산가족'이라면 오늘도 멀리 오관산 쪽을 바라보며 <비 내리는 고모령(顧母嶺)> 같은 노래를 애타게 부르리라. 오관산 비탈의 고개[嶺]를 넘어서며 내내 돌아보았던[顧] 어머니[母]의 무너지는 모습을 떠올리며, '세계 유일의 분단국가인 우리나라에는 왜 이리도 고모령이 많은지' 눈물에 젖어 몸부림치리라.

어머님[母]의 손을 놓고 돌아설[顧] 때엔

부엉새도 울었다오 나도 울었소

가랑잎이 휘날리는 산마루턱[嶺]을

넘어오던 그날 밤이 그리웁구나

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고