▲영정 속 노회찬은 웃고 있었다

23일 오후 서울 서대문구 연세대 세브란스병원 장례식장에 고 노회찬 정의당 원내대표의 빈소가 마련됐다. 사진은 빈소 모습

공동취재사진

한 번으론 부족했을까. 아니, 그러고 싶었던 게다. '고 노회찬 국회의원 추도식'이 진행되던 지난 26일 저녁, 전날에 이어 빈소를 다시 찾았다. 추도식 장소가 지척이었지만 차마 발걸음을 뗄 수 없었다. 그 인파 속 넘쳐흐르는 통한의 파고를 감당할 자신이 없었나 보다. 그 순간에도 영정사진 속 고 노회찬 정의당 원내대표는 미소 짓고 있었다.

어떻게 한 주가 갔는지 잘 기억이 나질 않는다. 23일 월요일 오전 실시간으로 접한 사망 소식 이후 우울감이 엄습했다. 망치로 얻어맞은 듯한 충격이라기보다, 2009년 5월 고 노무현 대통령 서거 당시의 죄책감과 아픔을 반복하는 듯한 무거운 감정이 솟구쳤다. 그럼에도 '하필 당신이 왜?'라는 질문을 떨칠 수 없었다.

소셜 미디어를 보는 일이 고통이었다. 누군가의 오열을 마주하는 일도, 그 안타까운 죽음을 이용하려는 이들의 패륜을 목도하는 일도 매한가지였다. 그 한 주간 만난 이들 중 "정의당 입당" 의사를 진지하게 고민 중이라는 이도 있었고, 이미 입당했다는 이도 있었으며, 무거운 감정을, 우울감을 호소하는 이도 적지 않았다.

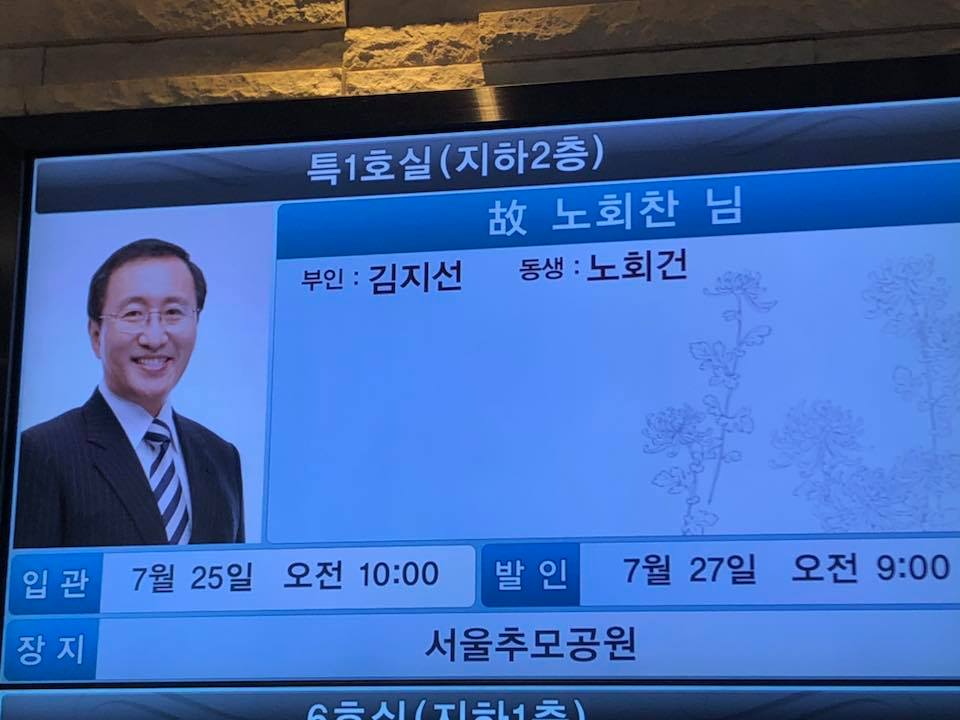

수많은 이들이 그런 황망하고도 아픈 한 주를 보냈으리라. 27일 영결식이 끝난 이후에도 '노회찬'이란 이름 석자는 내 눈과 귀에서 떠날 줄 몰랐다. 상주란에 가족의 이름이 많지 않은 것조차 아프게 다가올 정도였으니까.

▲고 노회찬 원내대표의 빈소를 알리는 장례식장 화면.

하성태

"우리나라 속담 보세요. 속담이라는 말은 속한 말이라는 거예요. 지식인들이 만든 말이 아니에요, 속담은. 속담은 전체가 비유입니다. 그렇기 때문에 민중은 그 상황 상황에서 자기를 표현하는 방식이 비유라는 거예요. 판을 갈자고 해서 정치판갈이를 무슨 관을 세워서 철학적으로 해석해 봐요. 웃기잖아요. 그냥 삼겹살 먹던 불판이 40년, 50년 해쳐먹었으면 빨리 갈아버려야 되지 않냐. 그 말 한마디에 사람들이 노회찬이라는 인물을 알게 됐잖아요.

그런데 이 사람이 그게 철학에 있어선 누구보다 머리가 좋은 사람인데 우리 시대에 경기고까지 나온 사람 아니에요. 그런데 이 사람은 민중이랑 밀착된 삶을 살았기 때문에 민중의 언어가 몸에 배어 있고, 그렇기 때문에 상황 상황에서 민중의 언어로 얘기하기 때문에, 민중이 무엇보다 속 시원하고 친근하고 비근하게 느낀단 말이에요, 이걸."

무심코 재생한 팟캐스트 어플에선 지난 26일 CBS 라디오 <시사자키 정관용입니다>에 출연한 도올 김용옥 선생의 목소리가 흘러나오고 있었다. '민중'이란 단어도 반가웠지만, "예수가 바로 '민중의 언어'를 쓸 줄 알았다"던 도올은 그렇게 정치인 노회찬과 민중을 자연스레, 납득 가능한 논리로 연결시키고 있었다.

"지금 제 가슴에서 지금 눈물이 끓어오르는데. 정말 이거는 어떻게 해서 이런 사람이 이런 최후를 맞이하는가. 모든 사람의 심정이 이런 심정일 거란 말이죠. 저는 국민들이 진정한 민중의 친구와 민중의 언어를 상실했기 때문에 이렇게 애통해 하고 있는 중이다 그렇게 말씀하고 싶어요." '민중의 친구' 노회찬

▲영결식 당일 노회찬 의원을 떠나 보내고 있는 국회 청소 노동자들.

민주노총

여기까지 듣자, 한 장의 사진이 스치고 지나갔다. 국회 청소노동자들이 도로 열해 머리를 숙인 그 비감한 풍경, 슬픔을 머금은 표정의 정의당 이정미 대표가 어느 청소노동자를 안아 주던 그 흔치 않은 장면.

"국회청소노동자들이 고 노회찬 의원을 애도하며 맞이하고 있습니다. 오열하는 청소노동자를 이정미 대표가 위로 하고 있습니다. 민주노총은 고인이 생전에 함께 해왔고 일구고자했던 노동자 정치세력화를 바로 세우고, 진보정치의 승리를 만들겠다는 약속을 고인의 영전에 드립니다. 노회찬 원내대표의 애통한 죽음에 다시 한 번 삼가 조의를 표합니다. 평안히 영면하소서."노 원내대표의 영결식이 한창이던 27일 민주노총이 페이스북으로 전한 추모 글이다. "정치인 노회찬"이 "민중의 친구"라던 노올의 쩌렁쩌렁한 육성이 귓가를 맴돌았다.

그렇게 '민중의 친구'였던 노회찬 대표는 그 민중의 애통한 마중을 받으며 희로애락을 함께 했을 국회를 뒤로 했다. 평소 국회 노동자들을 위해 의원실 한 편을 내주려고 했다던 노 원내대표를 향한 진심 어린 예의였으리라.

지난 23일 이후 며칠 간, 2012년 진보정의당 출범 노회찬 당 대표의 수락 연설이 화제였다(관련 기사 :

노회찬 명연설 6411번 버스를 아시나요?). 이찬진 전 한글과컴퓨터 대표는 이 영상을 보고 눈물을 흘리며 정의당 입당을 결정했다고 했다. '민중의 친구'라는 이름에 걸맞은, 작금의 우리에게 꼭 필요한 명연설이라 할 만 했다. 이 영상을 본 수많은 이들이 이찬진 전 대표와 같은 자책 혹은 자각의 감정을 느꼈으리라.

가장 슬펐던 몇몇 장면들

▲고 노회찬 정의당 의원 영결식이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 가운데 노 의원의 부인 김지선 씨가 고인의 사무실에서 오열하고 있다.

공동취재사진

도올의 목소리에 이어 재생되던 한 팟캐스트에서는 정치인 노회찬의 약사를 훑고 있었다. 그 중 노회찬 원내대표의 부인이자 인천 노동운동의 대모였다던 김지선씨의 사연, 그리고 두 사람의 만남과 결혼 생활이야기는 이미 알고 있었음에도 울컥하는 감정을 실어다 줄 수밖에 없었다. 그리고 소셜 미디어 상에서는 '우리가 기억해야 할 또 한 사람'이란 제목의 글이 회자되고 있었다.

여기 한 사람이 있어요...

열여섯 나이에 동일방직에서 일하던 여자사람.

노동조합 만들어 사람대우 받으려다

온 몸에 생 똥을 쳐발라 대는

공권력 앞에 온 몸으로 저항했던 한 사람.

서슬퍼렀던 군부독재시절...

여의도 부활절 예배 단상에 올라

노동삼권 부르짖다 구속됐던 사람...

노회찬 만나

동인천 역앞 골목길 가로등 밑에서

통금해제 기다리며

그냥...마냥 앉아 말로만 사랑 나누던 여인.

7년 수배중이던 남편은 옥살이로

신혼여행은

시외버스로...

누워 쉴 방도 없던

그런 날들을...

이것도 삶이려니 했던 통 큰 여인...

인천 노동운동의 대모...

1955년 양띠해에 태어나

온몸으로 살며 사랑하며를 실현했던

노회찬의 부인.27일 영결식에서 오열하던 김지선씨의 얼굴이 '오버랩'됐다. 남편이자 동지를 먼저 떠나보낸 이의 그 한없는 슬픔은 감히 짐작할 수도 없으리라. 그러자 빈소 앞에서 오열하던 유시민 작가의 모습이 스쳐갔다. 평생 처음 "회찬이 형"이라 부르며 "다음 생에서 또 만나요"라던 추도사와 함께.

'진보의 역사'를 써내려갔던 '형' 노회찬과 함께 한 어느 팟캐스트에서 '진보어용지식인'을 선언했던 유시민 작가의 오열하는 얼굴 역시 노회찬 대표의 영정사진과 더불어 오래도록 많은 이들의 기억에 남을 것이다. 그리고 또 한 사람.

▲노회찬 영정 앞에서 목놓아 운 유시민 작가

23일 오후 서울 서대문구 연세대 세브란스병원 장례식장에 마련된 고 노회찬 정의당 원내대표의 빈소를 찾은 유시민 작가가 상주석에 선 정의당 이정미 대표를 부둥켜안고 오열하고 있다. 오른쪽은 심상정 의원.

공동취재사진

"사랑하는 노회찬 동지여! 나의 동지여! 마지막으로 생전에 드리지 못한 말을 전합니다. 노회찬이 있었기에 심상정이 있었습니다. 가장 든든한 선배이자 버팀목이었습니다. 늘 지켜보고 계실 것이기에 '보고 싶다'는 말은 아끼겠습니다. 대신 더 단단해지겠습니다. 두려움 없이 당당하게, 앞으로 앞으로 나아가겠습니다.

2011년 대한문 앞에서 함께 단식농성하며 약속했던 그 말, '함께 진보정치의 끝을 보자'던 그 약속, 꼭 지켜낼 것입니다. 정의당이 노회찬과 함께 기필코 세상을 바꿔낼 것입니다. 노회찬 대표님, 이제 무거운 짐을 내려놓고 편히 쉬소서. 국민들과 함께 소탈하고 아름다운 정치인 노회찬을 영원히 기억할 것입니다. 영원히 사랑할 것입니다."역시나 흘러가는 페이스북 타임라인에서, 차마 보지 못했던 영결식 장면을 기어이 클릭하고야 말았다. 조사를 읽어 내려가는 심상정 정의당 대표의 그 슬픈 얼굴과 목소리는 추도식에서, 발인장에서 오열하던 모습과는 또 달랐다. 기어코 "정의당이 노회찬과 함께 기필코 세상을 바꿔낼 것입니다"라고 다짐하던 조사는 많은 이들에게 울림을 주기에 충분해 보였다. 그 눈물의 의미를 헤아리고 싶은 이들이라면 더더욱.

그렇게 5일이 흘렀다. 적지 않은 이들이 인간 노회찬의 죽음이 실감나지 않는다고 말한다. 추도식과 영결식이 끝났어도, 노회찬을 떠나보내기 힘겹다는 이들이 부지기다. 이제는 '민중의 친구'이자 '진보정당의 역사'였던 그 노회찬이 남긴 유산들을 되돌아 봐야할 것 같다. 황망함을 호소할 수밖에 없었던, 눈물이 넘쳐났던 2018년 7월 23일과 그 후 5일 간을 뒤로 한 채.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글6

기고 및 작업 의뢰는 woodyh@hanmail.net, 전 무비스트, FLIM2.0, Korean Cinema Today, 오마이뉴스 취재기자, 현 영화 칼럼니스트, 시나리오 작가, '서울 4.3 영화제' 총괄기획.

오마이뉴스 편집기자. <이런 제목 어때요?> <아직은 좋아서 하는 편집> 저자, <이런 질문, 해도 되나요?> 공저, 그림책 에세이 <짬짬이 육아> 저자.

공유하기

7월 23일 그 후 5일... 기억해야 할 사람과 사건

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기