▲북녘이 보이는 강화 바다바다를 사이에 두고 남과 북의 들녘과 산하가 마주하고 있다.

이시우

반세기 전 강화도는 상대적으로 풍요로운 농어촌이었다. 인구도 13만여 명(현재 6만 7천명)에 이르는 작지 않은 시골이었다. 특히 바다와 갯벌을 무대로 살아가는 사람들의 삶은 상대적으로 더 풍요했다.

"그전 시절은 안 돌아올 거에요. 그때는 아무 데나 가도 고기가 많아서 값은 싸도 할 만했는데…."

바다와 함께 살아온 강신봉(64)씨는 연거푸 되뇐다. 그가 부친의 고깃배에서 바다생활을 시작한 지 벌써 반세기가 가까워 온다. 그때는 '꽁당배'(배 뒤에 그물을 달고다니는 배)를 타고 북쪽으로 함박도, 은점도까지 가서 고기잡이를 했단다. 분단이 지속되면서 이제는 멀리 북쪽까지 배를 모는 것도 못하지만, 그때만 해도 곧 통일이 될거라는 이야기를 동네 어르신들이 하곤 했단다. "너희들은 군대 안 간다. 곧 통일된다." 그러나 반세기가 지난 지금 분단의 벽은 더 단단해져만 간다고 걱정이다.

예전에는 배를 탈 때 일꾼들에게 "선용"(선금)으로 일년치 쌀을 사주고 나가야 할 정도로 뱃일이 인기가 좋았다고 한다. 지금은 뱃일이 젊은이들이 기피하는 3D업종이 되어 그나마의 뱃일도 외국인 노동자들에 의해서 유지된다고 한다.

예전에는 외포리 포구에만도 고깃배가 50여 척에 이르렀다고 김형식(71)씨는 좋았던 시절을 아득히 떠올린다.

"예전에 강화읍 술집에 교동도 농민들이 볏가마를 쌓아놓고 술을 마시고, 외포리 어부들은 돈뭉치를 들고 가서 술을 먹었지."

고깃배가 만선으로 돌아오면, 돈뭉치를 들고 강화읍 술집에서 청춘의 호기도 부려보았단다. 또 연평도까지 나가 고깃배로 하나 가득 조기를 잡아오곤 했다고 한다. 예전에는 강화도 외포리 포구에서 주로 잡아온 조기로 굴비를 만들어 팔았다고. 갯벌도 예전에는 지금보다 더 풍요로웠다고 한다. 그는 아직 강화도에 많은 갯벌이 살아있지만, 예전 같지는 않다고 아쉬워한다. 이제는 10여 척밖에 남지 않은 고깃배가 현재 강화도 어촌의 처지를 잘 보여준다.

조력발전 들어서면 대부분 갯벌 제구실 못해

▲강화도 갯벌갯벌에서 살아가는 사람들

박건석

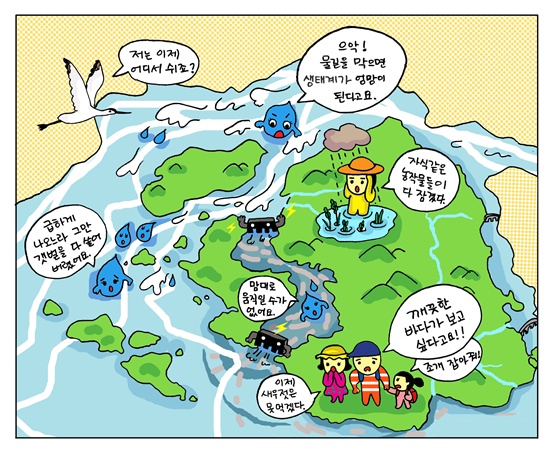

이런 상황에서 강화도 조력발전소 건설사업은 그나마 바다와 갯벌을 무대로 살아가는 어민들에게는 절망적인 소식이다. 조력발전소를 위해 바다에 댐을 건설하면 강화도 남단의 대부분 갯벌은 제구실을 못 하게 될 것이 분명하기 때문이다.

요즘 강화도 갯벌은 한창 봄 낙지를 잡을 때다. 바다에서는 밴댕이와 병어가 제철이다. 여차리에서 농사도 짓고 식당도 하면서 바다와 함께 살아가는 김인식(41)씨는 요즘 한번 갯벌에 나가면 낙지 50여 마리는 잡아온다고 한다. 이른바 '선수'들은 150여 마리까지 잡기도 한다고.

그러나 김씨 역시 갯벌이 계속 나빠지고 있다고 걱정한다. 해수욕장이 있는 동막은 너무나 많은 관광객들로 이미 갯벌이 죽어가고 있다고. 갯벌이 죽어가면서 더는 바다 생물의 요람 구실을 못 하고, 자연정화 작용도 제대로 할 수 없어 악취가 나기 시작한다고 한다. 관광객의 발길이 지나친 곳은 갯벌이 죽어가고 있다는 얘기다.

김씨는 가게 앞에 농경지 보호를 위해 제방을 쌓은 작은 공사로도 이미 갯벌 생태계가 변하고 있다고 우려한다. 또 영종도 국제공항 건설 이후 이미 바다 생태계가 많이 변했고, 지역의 안개일수도 전보다 잦아져 농사에도 장애가 많다고 한다.

"남쪽만 아니라 북쪽도 난리날 것"

▲강화조력발전댐이 생기면 바다 생태계가 파괴될 것이라는 지적이 나오고 있다.

심현경

이런 상황에서 조력발전소 건설 소식은 갯벌과 바다에 의지해 살아가는 김씨에게는 생계의 위협으로 다가온단다. 아마도 조력발전소를 위한 댐이 바다에 건설되면, 관광객을 위해 강화도 남단에 조성된 펜션들도 어려워질 것이라고 걱정이다.

김형식씨는 "무슨 일이 있어도 이 갯벌은 보전해야 한다"고 힘주어 말한다. 이들의 삶에 강화도 조력발전사업계획은 견디기 힘든 먹구름이다. "하면 안돼요. 무조건 안돼요"하면서 조력발전소 건설얘기가 나오자 강신봉씨는 손사래를 친다.

조력댐이 건설되면 바다 수로의 문제로 남쪽만이 아니라 북쪽도 난리가 날 것이라고 강씨는 말한다. 한강하구 강화도의 바닷물길은 남과 북이 공유하고 있기 때문에 양측에 민감한 문제라는 것이다. 조력발전용 댐이 건설되면 남북의 갯벌과 수로가 퇴적과 침식으로 크게 훼손되고, 인근 농경지가 홍수피해를 입게될지도 모른다.

벌써 3년째 조력발전반대 싸움을 해오고 있는 박용오 강화조력발전건설반대 대책위 위원장은 "주민들에게 정보가 제대로 알려지지 않은 채, 군수, 국회의원, 전력회사 직원들의 일방적인 허위정보로 일이 진행되는 것이 가장 큰 문제"라고 지적한다. 박 위원장의 요구는 간단하다.

"타당한 건설을 해라. 타당한 분석을 제시하고 해라. 타당한 경제성분석, 타당한 사전환경성검토 보고서를 제출해라. 제발 거짓말로 하지 마라."

박 위원장은 "토론회를 통해서 사실이 제대로 밝혀지고, 알려지게 하면서, 올 1년을 우리들이 붙들고 늘어지면, 이 사람들(전력회사사람들)도 사실은 이러저러하다고 솔직히 시인하면서, 조력발전소 문제에 대한 타당한 답이 나오지 않겠냐"고 조심스럽게 낙관한다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

강화도에 건설예정인 조력발전소의 환경파괴적이고 비효율적인 문제를 제기하고 보다 종합적인 대안을 촉구하기 위해서 만들어진 강화도 주민들의 모임입니다.

공유하기

한번 나가면 낙지 150마리, 여기를 꼭 죽여야 합니까?

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기