▲1991년 통혁당 사건으로 무기수로 복역했던 신영복 성공회 신학대 교수가 대전교도소에서 만난 경비교도대원 문행주씨의 결혼식 주례를 서고 있는 모습이다.

연합뉴스

'새천년관 7308' - 선생이 강의하던 교실은 늘 이런 식의 이름을 달고 있었다. 수업을 들으려는 항동 주민들과 다른 학교, 혹은 본교 학생으로 붐비던 공간은 늘 초롱초롱한 눈빛으로 가득했다. 넘치는 학생에 의자가 부족해도 우선시 되는 건 '진짜 수강생'만이 아니었다. 선생의 강의실에선 수강생과 청강생, 모든 이들이 동등한 존재였다.

조금 늦게 도착한 수강생들은 청강생들을 대신해 의자를 날랐다. 누구도 불평하는 이 하나 없었다. 이는 선생이 준 무언의 가르침이었고, 선생이 보여준 사람과의 관계가 그런 것이었다. 그곳에 머문 이들이라면 아마도 알 것이다.

그곳에서 처음 '스승과 제자', '사람과 사람'으로 신영복 선생과 마주했다. 첫날, 신영복 선생은 종이를 나누어주며 그곳에 하고 싶은 말이나 고민을 마음껏 적으라고 했다. 나는 당시의 고민을 줄줄이 적어 제출했지만, 그건 나의 재학생활 중 처음이자 마지막으로 들은 선생의 수업이었다. 다시 수업을 듣게 된 건, 선생의 대학원 강의를 청강했을 때였다.

당시 선생의 강의 조교는 나의 절친한 친구였다. 나는 친구도 보고 선생의 강의도 들을 겸 신영복 선생의 수업에 들어갔다. 그리고 청강 두 번째 날, 친구의 요청으로 수업 중 강의 자료를 소리 내 읽은 적이 있었다. 그때 나를 오롯이 쳐다보던 선생의 눈을 기억한다. 그 따스한 눈을 마주하자 떨리던 목소리가 가라앉던 순간도 선명하다. 사투리 섞인 말투와 학생들의 눈을 마주치던 신영복 선생의 모습이 내내 머리에도, 마음에도 남는다.

나는 빚졌다

▲신영복 선생의 저서 <감옥으로부터의 사색> 표지 사진.

돌베개

나는 선생에게 빚졌다. 언어로, 생각의 마디로, 삶의 자세로, 너무나도 많은 것들을 빚지고 있다. 그 채무의 유예를 너무나도 당연시 생각했다. 선생이 늘 이 사회에서 체온을 나누고 든든한 버팀목이 되리라 그렇게 여겼다. 나의 세계에서 선생의 죽음이란 너무나도 이른 것이었다.

선생의 책을 처음 마주한 그 날을 떠올린다. 성공회대 입학을 앞둔 2009년 초의 겨울, 집 근처 서점에서 선생의 저서 <감옥으로부터의 사색>을 구입했다. 처음 신영복 선생의 책을 짚어들던 순간, 옅은 나무색이던 책의 묵직한 감촉과 벅찬 기운을 잊지 못한다.

그 책은 지금도 색이 조금 바랜 채 내 옆에 놓여있다. 책장 한쪽에 꽂아 넣을 때마다 책의 겉표지를 손으로 쓰다듬는 것은 나의 오래된 버릇이다. 매년 말, 학교에서 선생의 육필로 그린 새해의 탁상달력이 나올 때마다 몇 개씩 구해 주변 사람들에게 자랑하듯 나누어줬다. 그리고 2009년도부터 모인 탁상달력은 아직 나의 책장 한 켠에 약간의 먼지를 머금은 채 놓여있다.

18일, 오랜만에 학교로 가야겠다선생의 영면을 빈다. 존재만으로 늘 힘이 되었던, 선생이 이제는 편한 마음으로 쉬시길 바란다. 오는 18일(발인), 꽤 오랜만에 학교에 갈 것이다. 멀리서 뵙던 선생을 가까이에서 보고 마지막으로 인사 한 번 드릴 것이다. 그리고 마음 속으로 이렇게 말해드리고 싶다.

"선생님, 고맙습니다. 참 아픈 시절이지만, 선생의 "'자유(自由)'는 '자기(自己)의 이유(理由)'"라는 가르침을 마음으로 새기며 묵묵히 살아가겠습니다. 그리고 버티겠습니다."

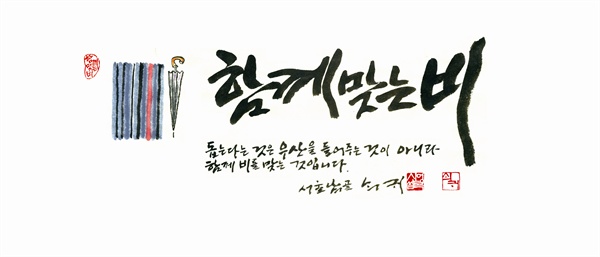

▲별세한 신영복 교수가 남긴 서화<감옥으로부터의 사색>, <강의> 등 명저를 남긴 고인은 옥살이 중에 교도소에서 서예를 배워 출소 후 탁월한 서화 작가로도 활동했다. 사진은 서화 '함께 맞는 비'

연합뉴스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글9

공유하기

전 그저 청강생이었을 뿐이지만, 당신의 가르침을 잊지 않겠습니다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기