▲단기 4288년 4월 29일, 강원도 사는 윤수병(尹受炳)이라는 청년은 최남선에게 보낸 편지에서 "선생의 거룩한 애족·애족 정신으로 지도해 달라"며 "지도만 해주신다면 저는 목숨을 걸고 지도에 응하겠다"고 쓰고 있다. 단기 4288년은 서기 1955년으로 남북간 대결이 한창일 때로, 젊은이가 최남선을 민족지도자로 생각한 것을 보면 아이러니가 아닐 수 없다.권기봉

한편 서울시의 서울시문화재 지정 대상 탈락의 이유와 관련해서도 시원치 않은 점이 눈에 띤다. 서울시는 이 같은 결정을 내린 이유로 (1) 최남선이 41년부터 52년까지 이 집에 살면서 강연과 신문 논설을 통해 조선 청년들에게 참전(參戰)을 적극적으로 독려했던 장소이고, (2) 올해로 이 집이 지어진 지 65년(1939년 5월 29일 건설)째로 이미 원형이 훼손돼 보존할 가치가 없다고 말하고 있다.

그러한 논거가 합당하다면 일제의 조선침략 냄새가 그대로 남아 있는

<동아일보>의 일민미술관(一民美術館)이나 일제시대의 '세종문화회관'격인 부민관(府民館)이 있던 현 서울시의회 건물, 한국은행과 맞은편의 신세계백화점 건물 및 제일은행 빌딩, 전북 고창의 김성수(金性洙) 생가 등도 철거되어야 마땅하다. 그러나 그런 일은 2003년 1월 현재 벌어지지 않고 있지 않은가. 일관성 있는 문화재 보존 정책이 아쉬운 대목이다.

"왜 지금 와서 이렇게 관심을 보이는가?"

마지막으로 드는 의문은 "왜 이렇게 늦게 관심을 보이는가?"하는 점이다. 이미 최남선 옛집 보존 여부에 대한 논의는 지난해 말부터 시작되었으나, <동아일보>만이 지난 해 11월 이런 논란을 간략하게나마 다뤘을 뿐 당시 관심을 갖는 이는 극히 드물었다. 뿐만 아니라 1월 26일 현재 최남선 옛집은 이미 헐려 폐허로 방문객을 맞고 있을 뿐이다.

특히 지난 23일(목) [문화유산답사51] "집 헐리기 전, 자료라도 수습하라"라는 기사가 보도된 후 기자는 적지 않은 전화와 전자우편을 받아야만 했다.

연락을 취해온 이들 중에는 친일 문제를 연구하는 학술단체에서부터, 친일 관련 역사 연구가, 모 대학 박물관 학예사, 종합 일간지의 문화부 기자 등 이미 한번쯤은 직접 가봤어야 했을 이들이 대부분이었다. 왜 이들은 대표적인 친일 현장에 미리 관심을 갖지 않았던 것일까.

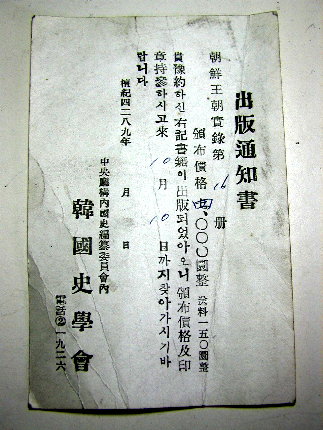

▲단기 4289년인 1956년 한국사학회(韓國史學會)에서 보낸 것으로, 조선왕조실록 제16책이 나왔으니 찾아가 달라는 출판 통지를 하고 있다. 위 자료 사진들은 기자가 직접 '소원'을 찾아 찍은 것으로, 지금 이 같은 자료들이 바람에 날려 뿔뿔이 흩어지고 있는 실정이다.권기봉

최남선 옛집 철거 전야, 무엇을 남겼나

결국 육당 최남선이 1941년부터 1952년까지 머무르면서 강연과 신문 논설을 통해 조선 청년들에게 참전(參戰)을 적극적으로 독려했던 장소는 허물어져 쓸쓸한 폐허가 되었다.

1948년 9월 제정된 '반민족행위처벌법'에 따라 구성된 '반민족행위처벌법 기초특별위원회', 이른바 반민특위에 의해 최남선이 구속될 당시 머무르던 집. 이제 이것마저 사라졌고 곧 빌라가 들어서면 또 하나의 근·현대 유적이 완전히 사라지는 셈이다. 몇몇 신문에 의한 의도적인 사실 호도로 인해, 그나마 희미했던 기억마저 거의 사라져 가는 친일 문인의 흔적이 말이다.

덧붙이는 글 | - 최남선 옛집 '소원(素園)'에 55년간 살아온 유모씨(우이동·60세)는 기자와의 인터뷰를 통해 "최남선 옛집이 이미 헐림에 따라 오는 2월 9일 인근으로 이사할 예정"이라고 밝혔다. 유씨는 최남선 옛집을 자주 이용하지는 않았고, 옆에 컨테이너를 짓고 주 살림은 그곳에서 해왔다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

우리들 기억 저편에 존재하는 근현대 문화유산을 찾아 발걸음을 떼고 있습니다. 저서로 <서울을 거닐며 사라져가는 역사를 만나다>(알마, 2008), <다시, 서울을 걷다>(알마, 2012), <권기봉의 도시산책>(알마, 2015) 등이 있습니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기