▲금오산 정상에서 바라본 향일암.오창석

번뇌와 업보를 한 짐씩 걸머지고 무겁게 발을 옮기는 사람들의 모습은 마치 숙명적으로 무거운 돌을 반복해서 산정으로 굴러올려야 했던 시지프스의 모습처럼 애처롭기까지 하다. 무엇을 바라고 미명의 가파른 길을 오르고 있는 것일까?

대웅전 앞에서 일출을 기다리는 이들의 표정은 경건하고 엄숙하기까지 하다. 해가 뜨지 않은 날은 하루도 없건마는 바다 속에 잠겨버린 해가 영원히 솟아오르지 않을지도 모른다는 불안감 같은 것을 가져보는 것은 불신으로 가득한 세상을 살아온 인간의 오염된 마음 탓일 게다. 그러나 어찌 대자연의 반복되는 순환이 멈출 날이 있겠는가.

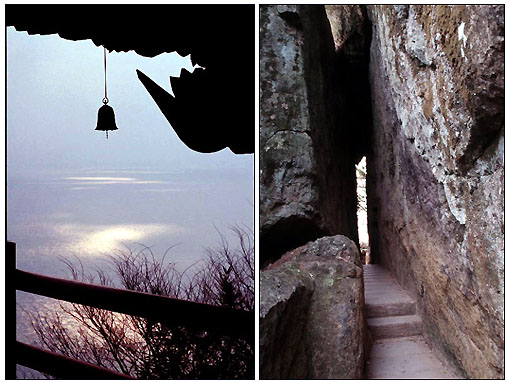

모진 겨울을 이겨낸 새순이 움터 올라오듯, 해는 어김 없이 바다와 하늘의 틈새를 비집고 얼굴을 내민다. 안개 속에서 회색의 꼬리를 거두고 물러가는 어둠의 뒤를 따라 향기로운 바람이 밀려온다. 때를 맞추어 검은 처마 끝에 회한처럼 매달려 있던 풍경(風磬)이 맑은 소리를 토해낸다.

어제보다 오늘은 좀더 나아지려니 하는 기대감을 안고 올라온 사람들은 판도라의 상자일지도 모르는 미명의 바다를 향해 엄숙한 표정으로 기도를 한다. 그러나 오늘이 비록 불행의 시작일 망정 일출의 바다는 장엄하고 눈부시다. 이글이글 타는 햇볕을 온몸으로 받아 더러운 티끌로 가득한 마음 속을 씻어내면 가슴을 옥죄고 있던 더러운 욕망은 절벽 아래 출렁이는 파도 속으로 포말이 되어 흩어져 버린다.

바다와 하늘은 경계가 없다. 저렇듯 찬란하게 솟아오른 태양도 얼마 가지 않아 다시 바다 속으로 잠겨버리리라. 일출은 일몰로 이어지고 이어서 다시 해가 뜨는, 그래서 삶과 죽음은 본래 하나라고 하지 않았던가. 우주의 기운을 받아 태어난 나는 다시 우주 속으로 돌아가고. 우주와 내가 하나라고 생각했을 때 나는 바라문이라도 된 듯 가슴이 황홀해진다.

은은한 독경소리가 등 뒤에서 들려 왔다. 만일 이런 분위기가 아니라면 사람의 입에서 터져나오는 소리가 저렇듯 맑은 울림으로 가슴을 적시지는 못하리라.

향일암은 백제 의자왕 4년(664년) 원효대사가 창건했다고 전한다. 그 어떤 열망과 불심이 이토록 가파른 절벽 위에 향긋한 연꽃을 얹어 놓을 수 있었던 것일까, 저절로 감탄이 터져나온다.

▲처마 끝에 걸린 일출(왼쪽)과 폭 50cm와 길이 20m가량의 비좁은 '해탈문'(오른쪽)오창석

'금자라'로 풀이되는 금오산(金鰲山) 정상 부근에 자리하고 있는 이 절은 향일암이라는 명칭 외에도 금오암(金鰲庵), 영구암(靈龜庵·거북의 영이 서린 암자) 등으로 호칭되고 있다.

모두가 거북과 관련된 이름들이다. 금오산은 지형이 거북이 모습과 흡사하고 거북이가 향일암을 등에 업고 바다로 기어나가는 형상이다. 뿐만 아니라 산 전체를 이루는 암석의 표면이 거의 거북이 등 문양을 담고 있어 신통하기 그지없다.

금오산에는 두 개의 명소가 있다. 일출을 보기 위해 대웅전에 오르려면 폭 0.5미터, 길이 20미터 정도의 좁은 돌문을 지나야 하는데 그 길을 해탈문(解脫門)이라 한다. 그곳을 지나 향일암에 오르면 속세의 모든 번뇌와 죄업을 씻을 수 있다고 하니 부지런히 찾아와 드나들어 볼 일이다.

또 하나는 대웅전 뒷편에 있는 두부 모양의 흔들바위이다. 참선하는 승려들을 보호하기 위해 출입이 금지된 곳에 위치한 이 바위는 설악산의 흔들바위처럼 여러 사람이 달려들어도 한 사람이 미는 것처럼 조금밖에 흔들리지 않는다. 형상이 불경책을 차곡차곡 쌓아 놓은 것 같은데다가 옆에서 보면 책장을 넘기고 있는 모습이어서 불경바위로 불리기도한다.

거북이가 불경을 등에 싣고 바다로 나아가는 형상이 피안의 세계로 중생을 인도하는 '반야용선(般若龍船)'이라고나 할까, 불심을 키워 득도라도 바라는 사람에게는 이만한 도량도 흔하지 않으리라.

향일암이 위치하고 있는 여수시 돌산읍은 신라시대 무진주(光州)에 소속된 여산현(廬山縣)이었다가 고려시대에는 돌산현이 되었고 이어서 한일합방 후인 1914년 행정개혁으로 여수군 두남면으로 개칭되었고 3년 후에 다시 돌산면이 되는 변화를 거듭하였다.

▲돌산대교의 아름다운 야경오창석

풍치가 수려하고 해산물이 풍부한 이곳은 사철 각지에서 찾아온 관광객으로 북적대고 약간 톡 쏘는 듯 코를 자극하는 독특한 향의 갓김치는 전국적으로 이름이 나 있다. 섬 사람들이 손수 재배하여 담근 이 갓김치는 익혀서 먹으면 향기로운 맛이 졸깃졸깃 입맛을 돋군다.

여수 시가와 섬을 잇는 돌산대교는 특히 야경이 아름다워 시시각각 바뀌는 조명으로 항구를 더욱 현란하게 장식하고 있다. 부둣가 중앙파출소 앞에 가면 옹기종기 모인 몇 군데 식당에서 직접 담근 가양식초로 묻힌 서대 회무침, 아구탕, 금풍생이 구이를 먹을 수 있는데 다른 지방에서는 보기 힘든 맛을 간직하고 있다.

안내를 받고 싶은 분은 지방문화재 명예 관리인 하배열씨(금오정 민박식당)를 만나면 향일암에 관한 생생한 설명을 들을 수 있다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기