▲신경숙 <자거라, 네 슬픔아>/마산문화문고 제공현대문학

"어려서부터 내 손이 밉고 크다고 생각했다. 그 생각에 여간해서는 사람들 앞에 손을 보이지 않았다. 내 손은 늘 주머니에 들어가 있거나 가방 끈 같은 걸 잡고 있었다."('손' 몇 토막)

사람들은 대부분 자신의 신체 중 어느 한 부위에 대한 열등감 같은 것을 가지고 있는 모양이다. 또한 자신도 모르게 열등하게 느껴지는 그 신체 일부를 남에게 보이기 싫어하는 묘한 버릇도 생기가 보다.

"그러므로 누구를 만나면 그 사람 손을 유심히 보는 버릇이 생기더니 손의 생김새로 그 사람을 파악하려 들더니 이제는 사람이 가진 것 중에서 손이 가장 마음에 든다. 크고 밉다고 여겨 탁자 위에도 잘 올려놓지 않았던 손을 이리 부려먹으며 살게 될 줄 누가 알았겠는가? 손에게 부끄럽지 않으려고 한다." ('손' 몇 토막)

그 열등감은 종종 까닭없는 반항과 묘한 갈등의식으로 드러나기도 했을 것이고, 어느 순간부터는 타인의 그 부분은 어떻게 생겼는가에 대한 호기심으로 변할 수도 있었을 것이다. 그리고 작가처럼 신체의 일부를 보고 상대편의 속내까지 파악하려 들었을 것이다.

그러나 작가는 그러한 열등감을 어른이 되면서 훌훌 털어내 버린다. 그리고 한때 그렇게 "밉고 크다"고 생각했던 그 '손'이 오히려 자신의 일상생활에 없어서는 안되는 소중한 부분이었다는 것을 새롭게 깨닫는다. 그때부터 작가는 그동안 자신이 부끄럽게 여겼던 그 '손'에게 부끄럽지 않게 살려고 노력한다.

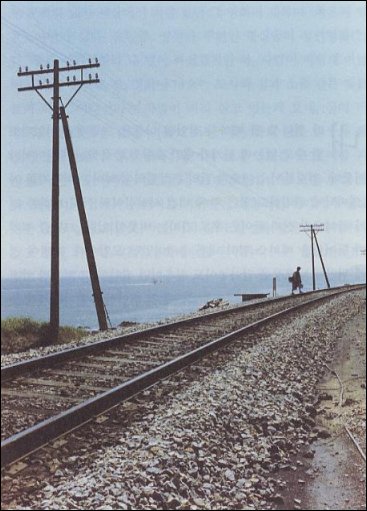

지난 해 3월, 다섯번 째 소설집 <종소리>(오마이뉴스 2003년 3월 5일자) 를 펴낸 작가 신경숙(41)이, 국내외 50여 차례의 개인전과 그룹전을 가진 유명 사진작가 구본창(51)의 사진을 담은 사진 에세이집 <자거라, 네 슬픔아>(현대문학)를 펴냈다.

이 책은 모두 3부에 표제작이 된 '자거라 네 슬픔아'를 포함, '저 아까운 비', '노을', '담배에 대한 생각', '피아노 배우는 남자', '묘지 앞에서의 입맞춤', '누군가 홀로', '백미러 속 풍경', '발톱이랑 숨기고' 등 36편의 축축한 산문들이 노을에 길게 드리워진 작가의 실루엣처럼 흔들리고 있다.

지난 해 5월부터 3개월 동안 <문화일보>에 '흔들리는 것을 위하여' 란 제목으로 연재되었던 이 산문들은 모두 화장기 하나 없는 맨 얼굴이다. 다시 말하자면 그동안 의문스럽고 비밀스럽기만 했던 신경숙의 물무늬 같이 자잘한 속내가 숨김없이 잘 드러나 있다는 말이다.

울어도 돼요?

나는 고개를 끄덕였다.

처녀는 목놓아 울었다. 울려고 바다에 나왔던가 보다. 처녀의 울음소리가 파도소리를 이기기도 했다. 배가 통통거리는 소리, 바닷물이 밀리는 소리 사이사이로 처녀의 울음소리가 계속 되었다. 우는 처녀는 바람 부는 날이면 일제히 한 방향으로 기울어지는 그곳의 목초지 같았다. 배가 다시 먼 바다를 돌아서 우리가 출발한 곳으로 돌아올 때까지 나는 우는 처녀를 바라보고 있을 수밖에 없었다. 배에서 내렸을 때 그곳엔 아무도 없었다. ('자거라, 네 슬픔아' 몇 토막)

도시와 사람들을 피해, 자신을 유폐시키기 위해 내려간 제주도. 배삸을 함께 치른 그 처녀와 함께 배를 타고 나간 바다. 그 바다에서 목놓아 울던 서울 처녀. 방에서 재워주겠다고 하자 "왜 울었는지 그런 거 묻지 않으면요!" 라고 말하던 처녀. 식당에 마주앉아 전복죽을 먹고 자신의 호텔에 재워준 그 처녀.

눈과 코와 입이 너무도 반듯해 얼굴을 한번 만져보고 싶었던 그 처녀. 제주도에 온 뒤 가장 깊은 잠을 잤던 그날 새벽, 처녀는 메모지 한 장 남기지 않은 채 떠나고 없다. 그 순간 달겨드는 고요. 그 고요 속에서 모든 것을 비우고 우주에 존재하는 모르는 것들과 합쳐지는 기분을 느낀 작가는 서울로 돌아오기 위해 짐을 싼다.

▲'내 친구의 집은 어디인가'현대문학

근데 아까 왜 울었어?

그르케 슬픈 영화는 첨 봤다!

더 얄궂어진 내가 물었다.

어느 장면이 그르케 슬프디?

다아.

다아?

그래 다아!

나보고 미순은 니가 나보다 돈 많응게 밥값 니가 내라, 했다. 그러잖아도 낼 참이었지만 말뽄새가 얄미워 니가 옛날에 나 영화 보여준 그 값이다! 이걸로 셈 다했다!고 토를 달았다.('내 친구의 집은 어디인가' 몇 토막)

작가가 열다섯이 될 때까지 살았던 마을. 그 마을은 그리 촌이 아니었지만 초등학교 육학년 때 전기가 들어온 마을이다. 작가는 그 마을에 살면서, "십리는 걸어야 하는 하교길이면 무슨 얘기를 끝도 없이 들려주던 친구" 미순이를 쫓아다니며 "허기진 사람이 밥을 찾는 것처럼 쫓아다"니며 영화에 빠져든다.

그렇게 헤어진 뒤 우연히 만난 미순이. 그 미순이와 함께 다시 본 영화는 <내 친구의 집은 어디인가>였다. 그런데 미순이는 그 영화를 보면서 딸국질 비슷한 소리까지 내가며 내내 운다. 뒤에 안 일었지만 영화를 보면서 그렇게 울던 미순이는 그때 소화당뇨로 아이를 잃었을 때였다.

성급히 의자만 들여갔다. 테이블보도 걷지 못했다. 5분 후에 저 거리는 빗소리로 기득 찰 것이다. ('비오기 전' 모두)

이 글은 아마도 구본창의 사진을 보고 그 나름대로의 이미지가 떠올라 쓴 글인 듯하다. 시처럼 짧은 이 글에서 작가는 의자가 없이 식탁보만 뒤덮혀 있는 사진을 바라보며 곧 비가 내릴 것을 예감한다. 그리고 이내 식탁보가 뒤덮힌 탁자와 그 거리를 적시는 빗소리를 듣는다.

아마도 그 빗소리는 작가가 고랑만 세워놓은 텃밭을 떠올리며 "나도 모르게 아이구, 저 아까운 비! 하며 혼곤함 속에서도 탄식했다"(저 아까운 비)는 그 빗소리였는지도 모른다. 아니면 "팔월이 다가도록 비가 내려서 바닷가 사람들이 해수욕장 개장을 했으나 사람이 없어 쩔쩔 매었던 그런 여름"에 내리던 그 비였는지도….

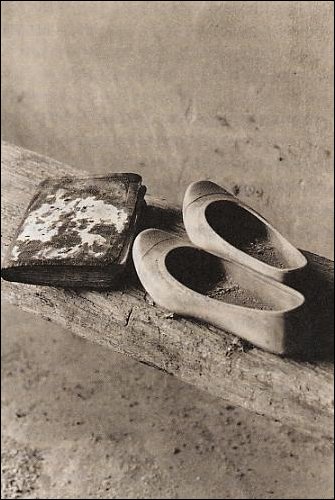

▲'할머니들'현대문학

외가 쪽으로도, 친가 쪽으로도 나에겐 할머니가 없다. 내가 태어나기 전에 모두들 돌아가셔서 나는 할머니의 존재를 모르고 살았다. 할머니들이 없다고 해서 특별히 아쉬울 것도 없었다. 다만 어린 시절 보낸 마을에서 동무들의 할머니들이 동무들을 앞에 앉히고 맛난 것을 집어줄 때나 볕이 좋은 날 동무들에게 흰 머리를 뽑게 할 때 조금 멀찍이 떨어져 물끄러미 바라봤을 뿐이다. ('할머니들' 몇 토막)

그런 작가가 안동 민박집에서 바라본 할머니의 모습은 어떠했을까. 기왓집에서 혼자 살고 있던 그 할머니는 작가에게 "남녀간의 정을 너무 첩첩히 두면 안 된다고" 하면서 "그저 잊히지 않을 만큼, 그만큼만 정을 주어라"고 말한다. 그러나 작가는 그 민박집에 머물면서 할머니의 들쑥날쑥한 질문이 귀찮아 대답을 빼먹기도 한다.

민박집을 떠나는 날, 작가가 작별인사를 하려고 부엌문을 열어보니 그 할머니가 혼자 밥을 먹고 있다. 할머니가 먹고 있던 반찬은 작가가 먹다 남긴 것들이다. 그리고 그 할머니는 떠나는 작가에게 천원 짜리 한장을 꺼내 "가다가 음료수를 사 먹으라"고 말한다. 그때 문득 작가는 콧잔등이 시큰함을 느낀다.

꿈에 죽은 사람을 종종 만난다. 꿈속에서 죽은 이는 죽지 않고 살아 있다. 아니 그가 죽지 않고 살아 있었다고 생각하는 건 꿈을 깬 이후이다. 꿈속에서 나는 그가 죽은지를 모르고 있다. 어쩌면 그도 자신이 이미 죽었다는 걸 모르는 듯하다. 죽은 어떤 이와는 우리가 한세계에 있을 때처럼 서로를 알아보고 마주앉아 얘기를 나누고 어딘가를 걷기도 하고 어깨를 치기도 한다.

어느 때는 싸우기도 하고 밥을 함께 먹기도 한다. 우리는 서로 너무나 다정해서 나는 죽은 이와 함께 그 순간을 보내면서 나도 모르게 참 행복하다, 여기다가 꿈에서 깨어난다. 잠이 깨었어도 일어나질 못하고 한참 그대로 누워 있다 얼마 후에야 꿈이었구나, 응얼거린다. ('노을' 몇 토막)

이처럼 작가 신경숙의 사진 에세이집 <자거라, 네 슬픔아>에는 작가가 살아온 세월이 죽은 이를 만나는 꿈처럼 꾸겨져 있다. 작가는 그 구겨진 세월 속에서 고향과 동무들에 대한 기억의 뿌리를 더듬기도 하고, 문득 문득 만나는 낯선 사람들을 통해 자아의 내면을 주르륵 펼쳐내기도 한다.

자거라, 네 슬픔아

신경숙 지음, 구본창 사진,

현대문학, 2003

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기