▲카타지나가 안내한 헥센자우버KOKI

헥센자우버(Hexenzauber)라는 레스토랑으로 조용하지만 은은한 조명이 멋진 곳이었다. 저녁 식사를 즐기는 이들이 간간이 보였다. 그런데 카타지나를 따라온 것이 잘한 일일까? 일단 그의 추천으로 감자와 베이컨으로 만든 음식을 시켰다.

여행에 나서게 되면 낯선 환경은 물론이요, 새로운 사람들을 여럿 만나게 된다. 다만 지금처럼 일행이 있는 경우에는 새 사람을 만난다는 것이 쉬운 일이 아니지만 일단 집을 떠나오게 되면 그것이 혼자이든 대여섯의 일행이 있든 숙명적으로 낯선 사람들과 만나게 되는 것이다.

그런데 사람 마음이란 게 참 간사해서 일단 낯선 이에게 다가서기 전에 의심을 해보게 된다. 저 사람은 내게 해가 될까? 아니면 득이 될까? 평상시에 이렇게 생각하는 이들을 싫어했던, 아니 경멸했던 적이 있다.

"기봉아, 저 사람 알아두면 앞으로 도움이 많이 될 꺼야."

"기봉아, 인사 드려라. ○○그룹에 있는 선배야. 앞으로 잘 보여야 해."

정말 싫었다. 홍길동은 형을 형이라 아우를 아우라 부르지 못해 고뇌했다지만 이건 아예 사람을 사람으로 보지 않는 것 아닌가. 인간 그 자체로서 대하는 것이 아니라, 내게 득이 되는지 혹은 실이 되는지가 판단 기준이 된다는 이야기였다. 싫었다. 인간미가 느껴지지 않았다. 그런데 정작 지금 나는 무슨 생각을 하고 있었던가?

카타지나라는 예전에는 전혀 알지 못한 대륙 반대편의 사람을 아무런 의심 없이 따라간다? 일행이 있긴 했지만 이곳은 이역만리, 게다가 네오 나치로 몸살을 앓는다는 독일 아니던가.

혹시 독일어를 모르는 여행자들을 대상으로 '전문적으로' 장사하는 곳으로 데려온 것 아냐? 이미 식사를 하고 있는 사람들을 보니 다소 안심이 되기는 했지만 괜히 서양 식당 문화에 익숙하지 않은 이들을 데려다 놓고 바가지라도 씌우는 것은 아닌지 걱정 아닌 걱정이 되었다. 아니 그런 거 다 제쳐 두고 혹시 이 친구 어디 불량 패거리 소속 아냐?

▲드디어 음식이 나왔다!KOKI

음식이 나왔다. 음식을 시키기 전에 카타지나가 열심히 설명해주던 감자와 베이컨으로 만든 요리다. 이곳 사람들의 주식인 감자를 맛깔스럽게 개발한 것이라고 하는데 일단 겉모습은 구미를 당겼다.

음식은 사람들의 얼었던 마음을 녹이기에 충분했던 것일까? 음식을 먹으며 맥주도 한잔. 자리는 점점 무르익어 갔다. 카타지나도 비슷한 또래여서 그런지 자연스럽게 대화의 한 주체가 되었고 서로 쉴 새를 주지 않는 이야기들을 풀어내느라 음식보다는 서로에게 더 눈길이 갔다.

올해 20세. 부모를 따라 폴란드에 갔다가 7년 전인 13살 때 다시 독일 고슬라로 돌아왔다는 카타지나 칼리노프스키. 인도 여행을 하고 싶다는 카타지나 역시 이런저런 고민을 안고 살아가는 나와 다를 바 없는 젊은이였다.

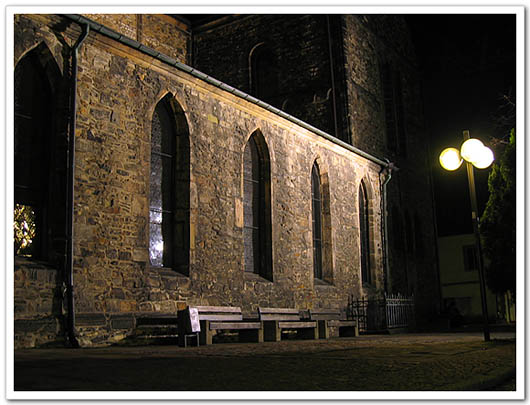

시간은 이미 자정을 가리키고 있었지만 "아직 고슬라 구경을 못해서 그러는데 혹시 고슬라를 소개시켜 줄 수 있겠느냐"는 부탁에 카타지나는 흔쾌히 "오케이"했다. 게다가 근처에 친구가 있다며 합석해 더 이야기하자고 제안하는 카타지나. 우리가 독일 중부에서는 보기 드문 동양인이었기에 신기했던 것도 있었을 테고 캠핑카를 타고 두 달 정도 여행을 한다니 그 이야기를 듣고 싶었을 수도 있겠다.

그러나 어찌됐든 카타지나는 종전의 독일인에 대해 가졌던 편견은 말 그대로 편견이었음을 조금씩 느끼게 해주었다. 방금 전에 가졌던 의심을 비웃기라도 하듯 친절하고 또 유쾌한 친구였다.

▲카타지나, 의심해서 미안!KOKI

시간이 지나면서 자연스럽게 카타지나에 대한 의심은 인간적인 미안함, 나 자신에게 돌이킬 수 없는 미안함으로 변해갔다. 만난 지 한참이 될 때까지 의심의 끈을 놓지 못한 편협한 나. 평소에는 그처럼 '사람을 사람으로 보지 않는 행태'에 분노했지만 정작 나 자신이 그런 행동을 하고 있지 않았던가.

그리고 무엇이 그리 안도감을 주었는지 금세 의심의 눈초리를 거두어 들이고. 지금 생각하면 피식 웃음이 나오는 에피소드에 지나지 않을 일이라지만 당시에는 무척이나 진지했을 자신을 돌이켜보면 부끄러움에 얼굴이 빨개진다. 이 한 없이 어린 인간에 대해. 나라는 존재의 크기에 대해.

여행, 나를 다듬어가는 과정

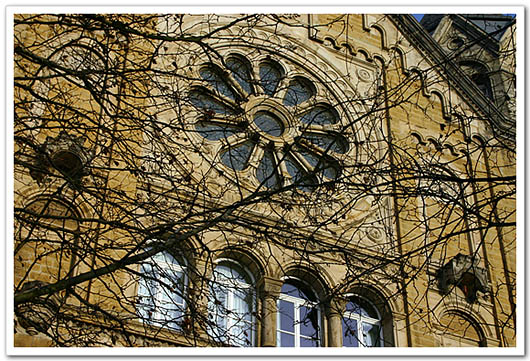

▲주마간산이든, 비조간산이든 중요한 것은 기간이 아니다.KOKI

누구는 그랬다. 한달 여행한다고 해서 유럽을 다 알 수 있겠느냐고. 두 달 여행한다고 해서 두 배로 알 수 있겠느냐고. 지난 99년 여행 당시에는 그런 질문에 적잖이 고민했다. 벌이도 시원찮은 아르바이트로 번 돈을 들여 떠나는 여행이었으니 두말 할 나위가 없었고 여행을 갔다 오면 무언가를 얻어와야만 한다고 생각했다. 그래서였을까? 내 안의 욕심은 한달보다는 두 달을 원하고 있었고 두 달보다는 세 달이 나을 것 같았다.

이와 관련해 결정적인 한 마디가 바로 주마간산! 보통 여행하는 이들을 두고 '주마간산 한다'고들 한다. 특히 유럽은 지리적으로 멀리 떨어져 있어 한달 혹은 두 달 정도의 여행을 계획하기 마련인데 이에 대해서도 예외 없이 주마간산이라는 말이 나온다. 그래, 그게 틀린 말은 아니다.

그래도 99년 당시에는 항변하고픈 마음도 있었다. 당신이 내가 한 여행에 대해 잘 아느냐고, 여행도 알고 보면 생고생을 하는 건데 그걸 그렇게 폄하할 수 있느냐고 말이다. 그러나 이제는 알 것 같다. 중요한 것은 주마간산이냐 아니냐가 아니었다.

달리는 말 위에서 산천을 구경해도 좋다. 아니 아예 비조간산(飛鳥看山), 날아가는 새를 타고 가며 구경해도 좋다. 정작 중요한 것은 달리는 말 등에 앉았든, 나는 새를 타고 있든 머리는 항상 깨워두고 마음은 열어 두어야 한다는 사실. 중요한 것은 여행 기간의 길고 짧음이 아니었다.

어쩌면 지극히 단순하면서도 당연한 말일 수도 있다. 그러나 과거를 돌이켜 보면 그렇지 않다. 그동안 한국에서든 외국에서든 여행을 할 때에는 언제나 '혹시 당할지 모른다'는 의심과 '무엇을 배우고 돌아와야 한다'는 의무감에서 벗어나지 못했다. 언제나 긴장으로 온 몸은 경직되어 있었고 동시에 나 자신은 혹사당하고 있었다.

여행. 도대체 왜 떠나는 건데? 여행이 오히려 걱정거리를 늘린다면 여행을 와서도 여행을 떠나기 전 고민을 안고 있다면 무슨 소용이지? 카타지나를 만난 이후 내 심경의 변화를 보면서 느끼건대 여행의 매력은 아마도 자신을 다듬어 가는 기회를 마련해 준다는 점에 있지 않나 싶다.

아직 떨쳐버리지 못한 미혹들이 부지기수지만 여행을 하면서 하나 둘 알아나갈 수 있지 않을까. 카타지나와 같은 새로운 만남, 새로운 환경에 나를 던짐으로써 나 자신을 계속 돌아볼 일이다.

▲KOKI

▲KOKI

덧붙이는 글 | 1. 더 많은 사진은 www.finlandian.com 에서 보실 수 있습니다.

2. 'KOKI'는 권기봉, 박해얼, 샘, 최승희가 함께 하는 여행팀입니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

우리들 기억 저편에 존재하는 근현대 문화유산을 찾아 발걸음을 떼고 있습니다. 저서로 <서울을 거닐며 사라져가는 역사를 만나다>(알마, 2008), <다시, 서울을 걷다>(알마, 2012), <권기봉의 도시산책>(알마, 2015) 등이 있습니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기