▲첫 기사에 올랐던 말레이시아 원주민 사진김훈욱

그러던 어느 날 동호회 회장께서 활동이 없는 제가 안타까웠는지 같은 동호회 회원이 쓰신 글을 보내 주셨습니다.

그 글이 <까탈이의 국토기행>이라는 기행문이었습니다. 그 분의 여행기를 읽으면서 사물을 관찰하는 예리한 시각과 그것을 쉽게 표현하는 글 솜씨에 많은 감명을 받았습니다. 그런 감명 때문에 그 글이 실린 사이트를 찾아 전체를 읽기 시작하면서 <오마이뉴스>도 알게 되었습니다.

또 그 기사를 읽으면서 저의 의견을 올리기 위해 <오마이뉴스> 회원으로 가입했습니다. 그 후 다양한 분야에 종사하는 시민기자들이 올리는 생생한 기사들을 읽으면서 이런 생각이 들었습니다.

'이것은 내가 더 잘 아는 일인데'

'이것은 사실과 약간 다른 일인데...?'

'내가 아는 사실도 남에게 알려 주면 도움이 되지 않을까?' 등등

그래서 제가 아는 사실을 알리면 다른 분들에게 도움이 될 수도 있겠다는 생각에 몇 차례 시도 끝에 약 7천 번째의 기자회원이 되었습니다.

서툰 못질만 하는 목수

한 때는 <독서 3.3.3>이라는 목표 즉, '매일 일간지 3가지' '매월 월간지 3권' '매월 단행본 3권'을 읽는다는 목표를 세우고 책을 읽은 경험도 있어 어느 정도 자신감을 가지고 기사 쓰기를 해 보았지만 말로는 잘 되는데 글로는 표현이 안 되는 것이었습니다.

뛰어난 상 목수는 못 하나 박지 않고 집 한 채를 짓는다는데, 저는 서툰 목수가 못질하듯 '그리고', '그러나', '그래서' 같은 접속사를 많이 쓰고 있었습니다. 또 남이 작성한 서류의 오자를 잘 찾아낸다해서 '족집게'라는 별명을 지닌 내가 봐도 맞춤법과 띄어쓰기가 어색했습니다.

그렇다고 새삼 문장을 원점에서 배울 수는 없는 일이라 국립중앙박물관장을 지내신 최순우씨의 <바둑이와 나>, 동양화가 김병종 교수의 <화첩(畵帖)기행>, 이어령씨의 <저 물레에서 운명의 실이> 등의 글들을 선정하여 계속 읽었습니다.

그 외에도 이상(李箱)의 <산촌여정>과 김지하씨의 <타는 목마름으로>, 함석헌 선생의 <생각하는 백성이라야 산다> 등도 관심을 두었으나 일반의 수준을 뛰어넘는 힘이 있는 글들이라 읽기는 좋지만 제 성격과는 어울리지 않는 것 같아 제외했습니다.

▲두 아내와 14명의 자녀가 사는 라작씨의 신문기사김훈욱

기사라기보다 사람의 관계를 좋게 한 글들

그리고 드문드문 글을 올렸습니다. 제 기억에 남아 있는 어릴 적 이야기도 올렸고 여행기록도 올렸습니다. 특히 저와 함께 생활했던 외국인들은 알려지지 않은 자신들의 풍습을 소개한다는 것을 알고 무척 기뻐했습니다.

그 중에도 아내 2명과 함께 자녀 14명을 두고 사는 라작씨의 이야기는 좋은 소재를 소홀히 다뤘다는 아쉬움이 남습니다만 가장 기억에 남는 기사입니다. 이 기사가 지방신문에 보도돼 사람들이 보낸 성금으로 라작씨는 엉성하지만 집을 마련하기도 했습니다.

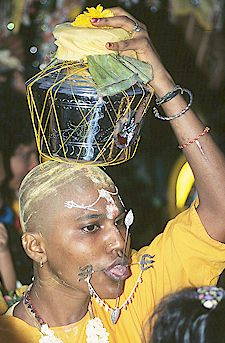

또 기사를 쓰게 되면서 우리와 다른 문화에 대한 관심도 높아졌습니다. <오마이뉴스> 시민기자가 되고 기사를 쓰게 되면서 힌두교나 이슬람교 의식에 관해서 공부를 많이 한 것도 사실입니다. 물론 생나무 가사도 많았으나 삭제하지 않고 그냥 두었습니다.

▲기자가 되고서 알게 된 힌두교의 타이푸삼 축제김훈욱

나도 원작자가 될 수 있을까?

그러던 어느 날 모르는 분의 메일을 받았습니다. 메일을 보낸 사람은 극작가 지망생으로 그는 제가 쓴 글을 원작으로 해서 극본을 쓰고 싶은데 가능한지를 물었습니다. 그는 또 극본이 완성되면 방송국 시나리오 공모전에 응모하고 싶다는 의견도 밝혔습니다.

영화나 TV를 보노라면 원작자의 이름이 나오는데 저도 그런 자리에 이름이 올라갈 수도 있는 일이었으니 오히려 제가 고맙다고 해야 할 판이었습니다. 물론 공모전에 당선이 된 후에 가능한 일이겠지만 말입니다.

그 분은 그 후에도 몇 번 더 자세한 상황묘사를 위해 도움을 요청해 왔고 그 때마다 저 또한 도움이 될 만한 사진을 보내 드렸습니다. 그 후 극본이 당선이 되었는지에 대한 연락은 받지 못했습니다만 마음 속으로 당선되기를 기원하고 있습니다.

좋은 문장은 아니지만 진실하게 쓰겠습니다

▲이슬람교는 폭력적이라는 선입견을 가진 저에게 너무나 천진한 웃음을 선사한 무슬림 여대생김훈욱

이외에도 많은 사람들을 만났습니다. 외국에서 만난 여대생은 자기 나라의 풍습을 소개한다는 말에 수줍게 모델이 되어 주기도 했고, 제가 기사로 올린 사진을 보고 그에 어울리는 시를 적어 주신 분도 계셨습니다.

제가 형편상 이 분들에게 마음만큼의 고마움을 전하지는 못했지만 그 분들의 관심을 소중하게 간직하고 있습니다.

특히 앞에서도 언급했지만 소중하게 생각하는 것은 외국인 친구들을 알게 된 것이었습니다. 이슬람국가에서 살아가면서도 그들의 문화에 대해서는 전혀 알지 못했습니다. 알지 못했다기보다는 잘못 알고 있었다는 것이 옳을 것 같습니다. 이슬람이란 종교는 테러를 조장하는 그런 종교라고 생각하기도 했으니 말입니다.

기사를 쓰지 않았다면 그것이 잘못되었다는 것도 모르고 지났을 텐데 기사를 쓰면서 늦게나마 그들도 순박하고 평화를 사랑하는 사람들이라는 것을 알게 되었습니다.

앞으로도 많은 글을 올리지 못하는 한이 있더라도 최소한 제 글을 읽고 시간 낭비했다는 생각이 들지 않도록 제가 본 것만 정확하고 진실하게 쓰도록 하겠습니다. 미숙한 점이 많더라도 넓은 마음으로 양해 바랍니다.

▲이 사진을 보고 시를 적어주신 분도 계셨습니다.김훈욱

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

한국 사진작가협회 정회원이었으며, 아름다운 자연과 일반 관광으로 찾기 힘든 관광지,

현지의 풍습과 전통문화 등

여행에 관한 정보를 소개하고자 합니다.

그리고 생활정보와 현지에서의 사업과 인.허가에 관한 상세 정보를 소개하도록 하겠습니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기