▲JDM(주)중앙출판사

나는 ‘동생은 소리를 듣지 못하기 때문에 천둥이 치고 바람이 요란하게 불어도 잘 수 있고, 소리를 들을 수 있는 언니는 너무 무서워서 뜬눈으로 밤을 샜다’는 부분을 읽을 때 왠지 모르게 부끄러워졌다.

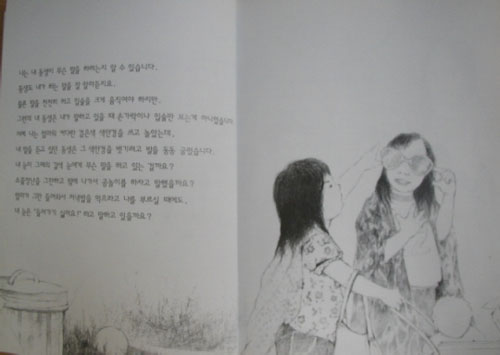

내용의 담백함이 이 책을 자주 읽게 하는 힘이지만 그에 걸맞는 흑백의 그림도 큰 장점이다. 즉 글에서 읽혀지는 맑은 두 아이의 심성이 연필을 사용한 듯 흑백 그림으로 그려져 있기 때문이다.

또 색채를 곁들이지 않은 엄마와 자매간의 일상적인 그림이 친근하다. 정리 정돈보다는 방금 가지고 놀았던 흔적의 널부러진 장난감과 투박해 보이는 코, 풍부해 보이는 표정이 따뜻하게 와 닿는다.

"내게는 여동생이 하나 있습니다"라는 반복적인 말과 "귀가 안 들리면 아프지 않아?"라는 친구의 질문에 언니는 "귀가 아픈 건 아니야. 하지만 사람들이 자기를 이해하지 못할 때에는 마음이 아주 아플 거야"라고 짧고 부드럽게 말한다. 단순하게 자신의 의사를 표현하고 있지만 그것이 던지는 무게의 깊이는 깊다.

소리를 듣지 못하는 동생은 언니의 말을 알아들으려면 언니가 천천히 말을 해야 하고 입술을 크게 움직여 주어야 한다. 그러던 어느 날 언니는 엄마의 커다란 검은색 색안경을 쓰고 놀다가 새로운 사실을 알게 된다. 그것은 동생이 언니의 말을 알아듣기 위해 그 색안경을 벗기려고 발을 동동 굴렀기 때문이다. 동생은 언니의 눈빛이 하는 말을 듣고 있었던 것이다.

이 책에서 이부분이 나를 가장 찡하게 만들었다.

정말, 소리를 들을 줄 아는 우리들은 가끔 잊고 있는 것이 아닐까? 눈으로 주고받는 말을…. 서로의 눈을 마주하고 이야기를 나누어야 한다는 것을 말이다.