▲산안개와 물안개가 하나로 어우러지고...김은주

다른 나무들과 경쟁 않고 물에서 살기로 한 '왕버들'

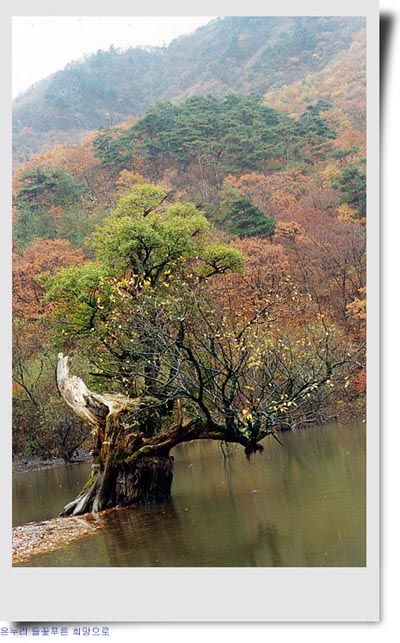

어쨌든 나는 혼자서 내 고향 청송엘 가끔 다녀온다. 고향 마을에선 지금도 사촌오빠가 농사를 짓고 있지만 대개는 그냥 혼자 조용히 주왕산이나 주산지에 들렀다가 돌아오곤 한다. 서울에서 버스를 타고 꼬박 6시간이 걸리는 곳인데, 지금도 주산지를 처음 만났던 그 해 가을을 잊을 수가 없다. 세상이 처음 열린 곳이 바로 거기인 것처럼 신비로운 곳, 주산지의 왕버들은 세상 어느 곳에서 자라는 그 어떤 나무들보다 장엄한 생명력을 안고 서 있었다.

주산지는 주왕산 국립공원 서남쪽에 있는 못인데, 1720년 숙종 46년에 만들기 시작해 그 이듬해에 공사를 마친 인공호다. 오랜 세월을 거치면서 그 곳에 갇힌 물과 나무들은 인공의 냄새를 완전히 잃고 태초의 신비를 간직한 땅으로 거듭났다. 말 만들기 좋아하는 이들은 여기에서 용이 나왔다는 소문을 퍼뜨리기도 하지만, 지금도 근처 60가구의 농사를 책임지고 있는 저수지임은 분명한 사실이다. 시집 온 후 30년 동안, 아무리 가물어도 주산지의 물이 가물어 농사를 짓지 못했던 해는 단 한 번도 없었다고 자랑스럽게 얘기해 주던 민박집 아주머니 말이 떠오른다.

1만 평에 이르는 주산지는 주왕산 연봉에서 뻗어 나온 울창한 나무숲에 둘러싸여 한없이 고즈넉하다. 주산지가 가장 아름다운 시각은 아무래도 이른 아침, 안개가 채 걷히기 전이다. 온통 하얀 산안개, 물안개가 어우러져 천상의 한 자락을 보여 주는 순간, 150살이 넘은 왕버들이 물에 기대 초록으로 반짝거리는 그 찰나는 말할 수 없이 아름답다.

이제 막 새 잎을 올리는 어린 버들부터 썩어 가는 고목까지, 세월만큼이나 다양한 굵기와 모양을 보여 주는 왕버들이 물 속에서 자라는 모습은 보는 이의 가슴을 벅차오르게 하기에 충분하다. 참나무나 소나무에 비해 특별한 경쟁력을 지니지 못한 나무라 숲에서 다른 나무들과 경쟁하지 않고 물에서 살기로 작정한 왕버들의 결정은 얼마나 탁월한 것인가. 왕버들 줄기를 마구 쪼면서 주산지의 아침을 깨우는 딱따구리 소리조차 고요 속에 묻혀 사라지는 순간을 오래도록 바라보며 앉아 있었더랬다.

▲물 속에서 자라는 왕버들김은주

중국 동진에서 도망쳐 온 '주왕'의 이름을 딴 '주왕산'

지난 겨울엔 주왕산으로 바로 가지 않고 청송읍에 잠깐 내렸다. 하늘은 잔뜩 흐려 있는데도 어찌 된 셈인지 바람은 참 달고 따뜻한 날이었다. 낡고 삐거덕거리는 터미널 건물을 그대로 빼닮은 사람들이 난로 주위에 오종종 모여 앉아 있었고, 몇 십 년 동안 한 번도 새로 칠하지 않은 것 같은 낡은 벽, 멀쩡한 구석이 하나도 없는 낡은 의자, 그리고 낡은 사람들이 하염없이 반가웠던 날….

"어디 가니껴? 날이 이래가 움직꺼리기 안 힘든겨?"

"장날도 아인데 뭐 하러 나왔능교?"

오랜만에 듣는 고향 말투가 정겨웠다. '최고 배상금 5천만원'이라 적어 놓은 범죄자 수배 전단만이 새것이고, 눈에 보이는 모든 것에 세월의 흔적이 잔뜩 묻어 있었다. 그 낡고 초라한 풍경이 고마웠다고 말하면 속 편한 소리 한다고 나를 욕할까?

눈이 내리기 시작했고 주왕산으로 향하는 버스가 터미널에 들어왔다. 기사 아저씨는 타고 내리는 사람들 모두에게 살갑게 인사를 건넸고, 빈 들에 나와 농기구를 챙기는 할아버지를 보고는 창을 내려 "뭐 하니껴어어어?"라고 길게 소리를 지르기도 했다. 번잡한 도시에서 익명으로 숨어 사는 데 익숙해져 버린 나에게는 얼마나 기분 좋은 소란이었는지 모른다.

날도 궂은데 곧 어두워질 것이 걱정스러워서 산에 올라가는 것은 포기하고는 다음 날, 해 뜨기 전에 서둘러 일어나 산으로 향했다. 깊은 산에서 불어오는 이른 아침의 바람을 폐 깊숙이 담아 넣으면서 주왕산에 올랐다.

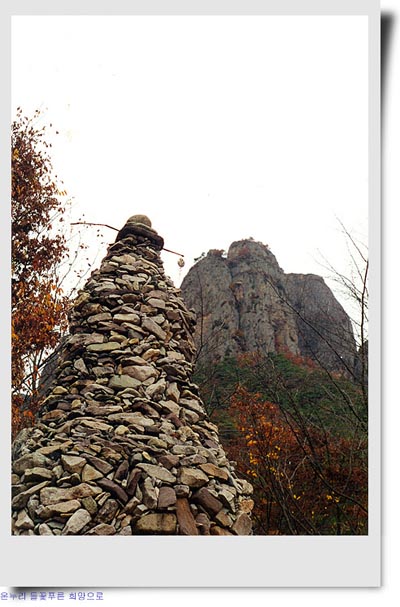

▲기암의 모습을 닮아 보려 애쓰는 대전사의 돌탑김은주

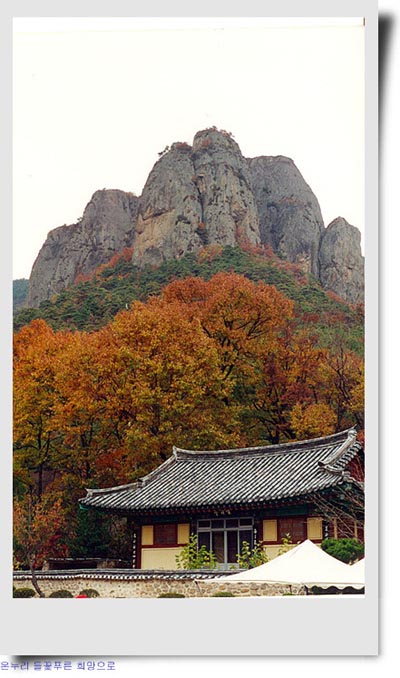

주왕산은 그리 높지 않은 산인데도 계곡이 깊고, 산세가 출중해 걷는 걸음마다 탄성이 저절로 나온다. 망개나무, 소나리, 도아땅딸보메뚜기, 하늘나방 같은 고귀한 생명들이 깃들어 사는 곳이기도 하다. 중국 동진에서 도망쳐 온 '주왕'의 이름을 딴 이 산에 주왕의 아들 '대전'의 이름을 따서 지은 대전사가 있고, 그 뒤로 주왕이 깃발을 꽂은 곳이라 해서 '기암'이라 하는 바위절벽이 웅장하게 솟아 있다.

▲주왕산 대전사에서..김은주

대전사를 지나고, 제1폭포에 가까워지자 핸드폰에는 곧 '통화권 이탈' 표시가 떴다. 전화기를 끄고, 내가 두고 온 문명의 세계를 끈다. 시계를 볼 수 없으니 내 몸은 자연이 일러 주는 시간에 더 충실하게 반응하게 될 것이다.

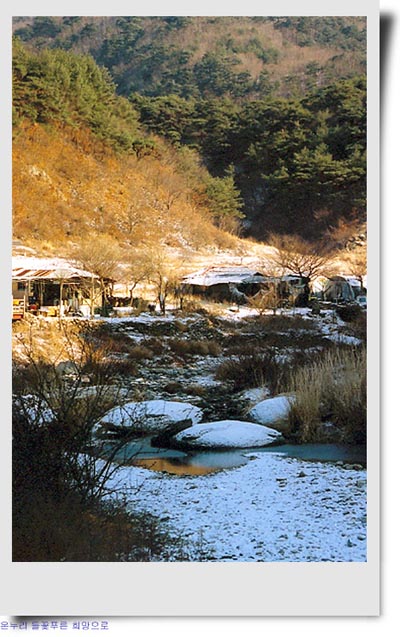

제1폭포에서 시원한 폭포 소리에 귀를 씻고, 제3폭포까지 내처 걸었다. 폭포를 지나자마자 '내원마을' 표지판이 나타났다. 전기 없는 청정 마을, 내원마을에 도착했다. 임진왜란 때 도망 온 사람들이 꾸민 마을이라는데 그 난리통에 어쩜 이렇게 아늑하고 포근한 자리를 잡았는지, 참 용하다 싶다.

▲전기 없는 내원마을, 포근한 전경김은주

전기 들어와 봐, 당장 테레비만 보고 있을걸

폐교된 내원분교 바로 옆에 있는 '내원산방'에 짐을 풀었다. 산방 주인 이상해씨 부부는 이 곳에 삶터를 꾸민 지 21년째라 했다. 멋지게 생긴 개 '곰순이'와 녀석이 낳은 두 마리 강아지도 함께 살고 있었다. 전기 없이 사는 거 불편하지 않으시냐고 물었더니,

"이래 살다 보니 이게 편해졌어. 전기 들어온다고 해 봐. 당장 테레비 들여놓고 애국가 나올 때까지 보고 있을걸? 전기 들어오면 군불 때겠어? 전기장판 쓰고 말지. 그라고 전기밥솥에 냉장고에 전기스토브에…. 아이고, 고마 이래 사는 게 훨씬 낫다 카이."

여름엔 냉장고가 없으니 밭에서 갓 뽑은 신선한 것들을 알맞게 먹고 남기지 않는 생활이 자연스레 몸에 익었고 겨울엔 장작 잔뜩 쌓아 놓고 밤마다 따스한 연기 피워 올리며 군불 때는 생활이 몸에 익었으니 상관없다고 했다. 이 마을에 살고 있는 9가구 사람들이 죄 그렇다고 했다. 이런 곳이 한 곳쯤 남아 있어 주는 것은 얼마나 고마운 일이겠는가. 공원관리법 때문에 전기 없이 살고 있는데, 그 덕분에 오히려 더 많은 것들을 얻고 있는 듯했다.

아줌마가 맛있게 끓여 주신 만두국을 먹고 커피도 한 잔 얻어 마시고 내원분교에 가서 난롯가에 자리를 잡았다. 내원분교는 이 마을에 사람들이 좀더 많이 살았던 지난 시절엔 학교로 제대로 기능하다가 사람들이 이 곳을 떠나기 시작하면서 1980년에 문을 닫았다. 그 시절의 책상과 의자, 사진들이 오가는 사람들에게 그곳이 학교였음을 알려 주고 있다. 곰순이의 두 딸도 내 발치에 와서 엎드렸다.

▲내원분교의 꼬마 의자김은주

카잔차키스의 <천상의 두 나라>을 읽다가, "나는 내가 보내고 있는 이 단순한 순간의 시간을 온전히 즐긴다. 나는 행복이란 물과도 같은 단순하고 일상적인 기적이지만 우리는 그것을 인식하지 못하고 있다고 생각한다"라는 대목에서 저절로 고개를 끄덕였다. 여행할 수 있는 튼튼한 내 몸과 훌쩍 떠날 수 있는 내 자유와 곳곳에 펼쳐져 내 오감을 두드리는 이 땅의 아름다운 자연과 뭇 생명들에 대한 감사로 충만해지는 순간이다. 대개의 사람들이 행복한 순간을 찾지 못하는 까닭은 너무 높거나 혹은 너무 낮은 곳을 보느라 적당한 눈높이를 찾지 못했기 때문이다. 밝은 햇살이 포근하게 들이치는 분교 안에서 내 일상의 기적, 행복을 만났다.

▲내원분교 교실김은주

바람에 흔들리는 억새에게 놀림을 당하다

이 곳의 화장실은 문이 고장 나 바람에 덜컹거린다. 볼일 보는 동안에도 화장실 문을 잡고 있어야 해서 난감해하고 있는데, 잠깐 손에 힘을 뺀 사이 바람이 와서 문을 아예 활짝 열어젖혀 버렸다. 나무들이, 돌들이, 바람에 흔들리는 억새가 얼레리꼴레리 나를 놀렸다. 놀림을 받으면서도 그냥 피식피식 웃으며 시원하게 볼일 봤다.

태양이 사위어가는 시각, 기타를 치며 손님들과 노래를 하는 산방의 주인아저씨의 목소리와 밥 짓는 냄새가 분교까지 흘러와 나도 산방으로 건너갔다. 군불 땐 방바닥은 그야말로 쩔쩔 끓는다. 군불 때는 연기가 코끝을 간질이고 촛불은 바람 따라 흔들리면서 내 그림자도 이리저리 흔들리게 한다. 연기와 함께 실려 오는 희미한 송진 냄새가 고소하고 따스하다.

5시를 조금 넘자 산골짜기는 완전한 암흑이다. 촛불 아래서 저녁을 서둘러 먹고 나서는 할일이 아무것도 없다. 달은 무척이나 밝아서 산골짜기를 환하게 감싸고 있다. 달빛을 받아 환하게 반짝이는 눈밭에 눈이 부실 지경이다. 밤하늘에 덩그렇게 저 혼자 떠올라 세상을 밝히는 커다란 가로등, 보름달은 나를 보고 배시시 웃고 산 그림자는 부드럽게 돌아앉아 나를 살포시 감싸 준다. 완벽한 아름다움 앞에서 그만 가슴이 먹먹해진다. 내원마을에 밤이 깊어 간다.

▲전기가 없어 촛불로 대신 밤을 밝히고 있다김은주

전설도 품고 사람도 품은 품 너른 고향 땅에 다시 갈 때는 착한 내 고향 마을 할머니들 다시 걱정 않으시게 내 반쪽 손을 잡고 함께 가리라, 꽃 좋고 열매 고운 내 좋은 땅 함께 가리라 작심한 지 오래다. 하지만 인연이라는 것이 어디 그리 쉬운 것이던가. 앞으로도 오랫동안 내 마음의 도반이 찾아질 때까지 끝없이 홀로 찾아가야 할 내 고향 청송 이야기, 즐겁게들 들으셨는지?

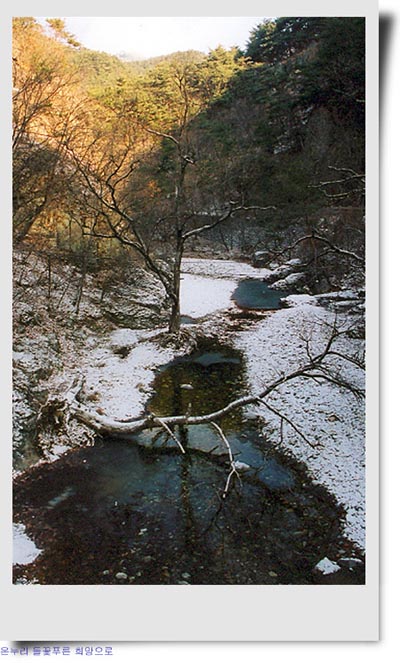

▲주왕산의 계곡김은주

덧붙이는 글 | *서울 동서울터미널에서 하루 4번 주왕산까지 가는 버스가 있다. 주왕산에서 내원마을까지는 걷기 좋은 산길 4km만 걸어서 올라가면 된다.

*주산지의 아침 안개를 걸어서 가 보고 싶다면 주산지 바로 옆에 있는 민박집(054-873-4093, 011-520-4093)을 이용하는 것이 좋다. 전통 한옥을 민박으로 꾸민 송소고택(http://songso.co.kr)에서 하룻밤 묵는 것도 좋다. 송소고택에서 주왕산까지는 승용차로 30분쯤 걸리고 주산지까지는 20분쯤이면 된다. 내원산방(054-873-3798, 017-522-3789)은 묵을 곳이 그리 많지 않아서 가기 전에 꼭 예약을 해야 한다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

공유하기

"아이고, 고마 이래 사는 게 훨씬 낫다 카이"

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기