▲가수 정태춘김태성

하지만 대개 사람들이 그러하듯, 먹고살 만해 지면서 아니 먹고살아야 하는 문제 앞에서, 뜨거웠던 기억과 더 뜨거웠던 가슴은 식었다. 물론 나만 그런 것은 아니라고 생각한다. 많은 사람들이 그렇게 기억을 잃고 식은 가슴으로 사는 시대가 지금 아닌가?.

정태춘을 다시 만난 것은 2003년 봄. 어찌어찌하여 뛰어들게 된 딴따라 판에서 다시 만난 정태춘은 반가웠다. 무엇보다 내가 가장 열심히 살았던 한때를 추억할 수도 있었고, 고민 없는 시대, 이제 그가 부르던 사랑노래들이 나의 감성을 위로해주리라 믿었기 때문이다.

그러나 고백컨대 나는 정태춘에게 지쳤다.

세상이 바뀌고, 시대가 변하고, '동지'만 간데없는 것이 아니라 뚜렷한 '적'도 없는 나날임에도 정태춘은 여전히 자신을 변방으로 몰고 거리에서 노래하기를 고집했기 때문이다.

'사랑하는 이에게'를 원하는 관객들에게 고집스레 '92년 장마 종로에서'를 불러주는 그의 심산이 무엇인지, 그래 봐야 그때가 다시 돌아오는 것도 아니고, 설령 그 시절이 다시 돌아온다 해도 뭐 그리 반가운 일일까 싶어 '이제 그만하시라' 말리기도 여러 번 했다.

더구나 (이제는 완전히 잊힌 이야기가 되었지만) 거리로 나서기 전 정태춘은 70년대 가요계에 혜성처럼 등장하여 빛나는 히트곡들로 방송과 음반시장을 장악했던 인기절정의 가수였지 않았나!

한국의 시인들이 뽑은 '가장 아름다운 가사'에 빛나는 그의 음악들이, 거리의 음악으로 어둡고 고된 삶만 노래하는 것은 '서정'에 빚지는 것이라 말했지만 그는 단호했다. 아니 고집스러웠다. 끝끝내 거리에서만 서겠다는, 거리에서 부르는 노래와 거리에 대한 노래가 자신의 음악이며 전부라는 말에 더는 할 말이 없었다. 결국 '이 고집불통, 하자는 대로 내버려두자, 적당히 수발이나 들면 나도 편하겠지' 싶었다. 그나마 '이젠 노래 안 부르겠노라' 하지 않는 것만도 다행이라 생각했다.

그런 정태춘이었다. 변해버린 세상, 달라진 사람들 사이에서 옛 기억이나 더듬으며 고집스레 버티는, 그런 늙은 가수이고 늙은 투사였다.

'여러분 지금 이 세상은 살만한가요?, 여러분, 여러분은 지금 안녕(安寧)하신가요'

공연장에서 던지던 그의 한마디에 찔끔했지만 그런 건 금방 잊혔다. 나는 바쁘고 세상은 이만하면 살만하다고 생각했기 때문이다.

하지만 그는 매니저도 없이 매주 평택으로 차를 몰고 가 노래를 부르고, 사람들을 모으고, 집회에 참가하고, 결국엔 경찰에 연행된 것이다.

그래 지금은 살만한 세상인가?

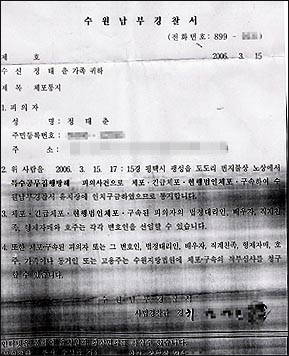

▲박은옥씨가 받은 정태춘의 체포통지서탁현민

그를 만난 것은 수원의 어느 병원 응급실에서였다. 연행도중 탈진하여 응급실로 실려 왔단다. 온몸이 진흙투성이였고 옆에는 형사들이 있었다. 머리와 얼굴에는 말라붙은 진흙이 논바닥처럼 갈라져 있었고, 목은 뻘겋게 붓고, 까지고, 쓸려있었다.

거기에, 지난 3년간 한 번도 들어본 적 없는 정말 가수의 목소리라고는 할 수 없을 정도의 쉰 목소리로 나를 맞는데 도대체 왜 이 사람이 여기 이러고 있어야 하는지 참 황망한 기분이 들었다.

아무 말 없이 누워있는 정태춘을 보며, 온몸이 흙투성이인 그를 보며 나는 차마, 왜 여기 이러고 계시냐고, 다들 살만하지 않느냐고, 좀 그만 하시라고 말할 수가 없었다.

오히려 내게, 내 자신에게 '지금 세상이 살만 하냐'고, '안녕히 잘 지내고 있냐'고 물었다.

셀 수 없이 많은 거리에서 노래하던 그였다. 어떤 상황에서도 노래하던, 그래서 노래로 우리에게 새로운 세상에 대한 희망을 이야기하고 기다리게 하고 또 싸우게 하던 그였다.

이렇게 쓰러져 있는 그를 보며, 그래 다 좋다, 평택에 미군기지가 들어오든지, 이라크에 또 파병을 하든지 어쩌든지, 그런 거 다 좋다 쳐도 꼭 한번 우리 자신에게 물어 보았으면 좋겠다.

정말 온 것인지, 우리가 바라던 세상이 정말 온 것인지, 이미 왔는데 정태춘만 모르시는 건지.

그래서 지금 정태춘에게, 그 늙은 가수에게, 마지막 사랑노래 그만 하라고, 그토록 원하는 시대 이미 왔으니 그만 싸우고 즐겁게 지내시라고, 나는 이제 말 못하겠으니 누가 대신 말 좀 해주었으면 좋겠다.

덧붙이는 글 | 정태춘은 연행된 후 이틀이 지나 경찰서를 나왔다. 하지만 다시 평택으로 돌아갔다. 나는 여전히 세상이 살만한지 그렇지 않은지 잘 모르겠다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기