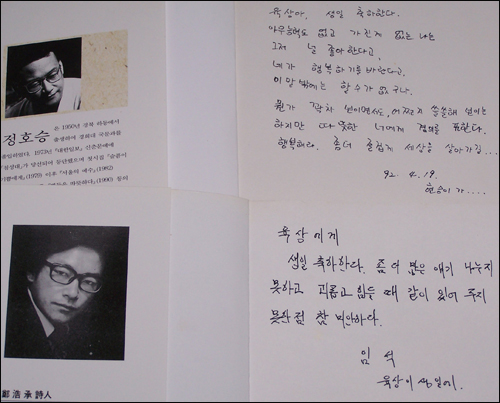

▲1987년에 만난 <서울의 예수>. 정광이가 보내 준 시집이 없다. 사진은 1991년판.민음사

그렇게 그 녀석을 대신해 다른 친구들이 자리를 잡아가던 어느 가을날, 학교로 한 통의 소포가 날아들었다.

"친구야, 잘 지내지? 가을 하늘이 무척이나 상쾌하다. 힘든 고등학교 시절이 되겠지만 가끔씩은 네 자신을 돌아보기도 하렴. 무언가에 쫓기듯 시험 점수에만 목을 매기에는 우리의 청춘이 너무 아깝잖아.

한번뿐인 인생, 네 청춘의 꿈을 잃지 말기를 바란다. 그리고 우리 함께 <서울의 예수>를 찾아보자구나! 너의 벗, 남정광."

시가 익숙하지 않던 시절, '왜 <서울의 예수>를 보냈을까'하는 궁금증이 풀리지 않았다. 또 연애시라면 모를까 내용도 쉽게 와 닿지 않았다.

그렇게 몇 번 읽다가 이해하기를 포기했을 즈음, 난 또 한 번 <서울의 예수>를 맞닥뜨렀다. 어느 날 국어 선생님이 "마음속으로 한 번 음미해봐, 아아, 시험에는 안 나오니까 적지 않아도 된다"며 시 한 편을 칠판에 적으셨다. 다른 친구들은 호기심 어린 표정이었지만 나는 담담했다.

짜장면을 먹으며 살아봐야겠다.

짜장면보다 검은 밤이 또 올지라도

짜장면을 배달하고 가버린 소년처럼

밤비 오는 골목길을 돌아서 가야겠다.

짜장면을 먹으며 나누어 갖던

우리들의 사랑은 밤비에 젖고

젖은 담벼락에 바람처럼 기대어

사람들의 빈 가슴도 밤비에 젖는다.

내 한 개 소독저로 부러질지라도

비 젖어 꺼진 등불 흔들리는 이 세상

슬픔을 섞어서 침묵보다 맛있는

짜장면을 먹으며 살아봐야겠다.

(<서울의 예수> 중 '짜장면을 먹으며' 전문)

당시 선생님은 이 시에 대해 한 말씀도 하시지 않았다. 오히려 무언가에 쫓기듯, 읽기가 무섭게 재빠르게 지우셨다. 정광이로 시작해 국어 선생님을 거치며 알 듯 모를 듯 조금 더 다가 온 <서울의 예수>.

궁금했다. 정광이나 선생님이나 무슨 말을 하고 싶었던 건지. 그래서 그 해 겨울, 태어나 처음으로 시집을 샀다. 정호승의 <새벽편지>였다.

죽음보다 괴로운 것은

그리움이었다

사랑도 운명이라고

용기도 운명이라고

홀로 남아 있는

용기가 있어야 한다고

오늘도 내 가엾은 발자국 소리는

네 창가에 머물다 돌아가고

별들도 강물 위에

몸을 던졌다.

(<새벽편지> 중 '새벽편지' 전문)

<새벽편지>는 쉽게 읽혔다. 그냥 서정적인 연애시라고 하면 딱 맞을 법했다. 이성에 눈을 뜨던 시기, 난 '사랑도 운명, 용기도 운명'이라며 <새벽편지>의 시들을 연애편지에 인용했다.

▲1987년 가을 이후 정호승의 시집은 늘 내 곁에 있었다.최육상

"고통 속에 넘치는 평화, 눈물 속에 그리운 자유는 있었을까"

하지만 그 뒤로도 정광이의 선물은 시집을 가까이 하게 만든 계기라는 것 외에는 어떤 의미를 말하는지 알 수 없었다. 대학에서 국어국문학을 전공하기 전까지는.

대학생 때, 난 참 많이도 정호승의 시집을 선물했다. 사실 문학에는 문외한이었던 이유도 있었지만, 다른 친구들처럼 딱히 좋아하는 작가도 없었기에 그나마 알고 있던 정호승으로 온갖 선물을 대신했다. 그 바람에 내가 건넨 시집만큼, 내게도 여러 시집이 계속 전해졌다.

그렇게 대학 생활을 하면서 난 어렴풋이나마 정광이가 시집을 통해 말하고자 하는 것이 무엇인지 깨달을 수 있었다.

2

술 취한 저녁. 지평선 너머로 예수의 긴 그림자가 넘어간다. 인생의 찬밥 한 그릇 얻어먹은 예수의 등 뒤로 재빨리 초승달 하나 떠오른다. 고통 속에 넘치는 평화, 눈물 속에 그리운 자유는 있었을까. 서울의 빵과 눈물을 생각하며 예수가 홀로 담배를 피운다. 사람의 이슬로 사라지는 사람을 보며, 사람들이 모래를 씹으며 잠드는 밤 낙엽들은 떠나기 위하여 서울에 잠시 머물고, 예수는 절망의 끝으로 걸어간다.

(<서울의 예수> 중 일부)

중학교 때까지 그다지 많은 책을 접한 건 아니었다. 그런데 시는 말해 무엇하랴. 하지만 <서울의 예수>를 받고 난 뒤 상황은 변했다. 가벼운 시든 무거운 시든, 서점 어디에든 자리 잡고 있는 시집들에 쉽게 손이 갔다. 감수성이 한창이던 그 때 정호승으로 만나기 시작한 시집들은 분명 내 인성과 성격에 영향을 미쳤을 거라는 생각이다.

연애편지를 쓰려고 또 친구들 대신 써 주기 위해서 시를 옮겨적고, 그럴 듯한 연애시를 고르기 위해 이런저런 시집을 읽고, 또 좋은 글을 쓰기 위해 책을 읽고 그러다가 국어국문학까지 전공하게 됐다. 이 모든 것의 출발은 정광이 때문이 아니었을까.

대학 졸업 이후로도 문득문득 '정호승'과 <서울의 예수>로 만나게 되는 정광이에 대한 그리움은 계속됐다. 정광이를 제외한 나머지 4인방은 동창회 사이트에서 2001년쯤 모두 만났다. 하지만 동창회 사이트 열풍을 지나 미니홈피 커뮤니티가 넘쳐나는데도 녀석의 흔적은 어디에도 없었다. 당시 고등학교를 함께 다녔던 친구가 이런 말을 전할 뿐.

"정광이가 나이에 어울리지 않게 신중해 보였어. 고등학교 때 문예반에서 활동하며 교지를 편집했는데, 생각하는 것도 그렇고 행동하는 것도 그렇고 항상 뭔가에 집중하는 모습이었어. 나중에 들으니까 고등학교 졸업 후에 탄광촌에 광부로 들어갔다는 이야기도 들리고, 또 다른 소식에 의하면 죽었을 거라고도 해."

죽어? 정광이가? 탄광촌이라고? 그 부잣집 아들이? 가장 최근의 이야기를 듣고 난 후, 보고 싶다는 그리움은 더욱 강한 궁금증으로 이어졌다. 하지만 애석하게도 그 그리움과 궁금증은 현재 진행형이다.

"사람의 잔을 마시고 싶다, 추억이 아름다운 사람을 만나"

▲생일날이면 친구들은 정호승의 시집을 선물했다. 내가 하도 정호승, 정호승 했으니까.최육상

정광이가 시집을 보내왔던 1987년, 어쩌면 정광이는 17살 어린 나이에 너무 일찍 세상에 눈을 뜬 것인지도 모른다. 그리고 '짜장면' 운운하던 1987년, 선생님은 당시 교과서에 없는 시 한 편을 적는 것이 내심 불안(?)했는지도 모른다.

정광아! 서울의 예수는 이렇게 내 안에 자리잡고 있는데, 혹 네가 말하던 '서울의 예수가 강물 위에 몸을 던'진 것은 아닌지. '죽음보다 괴로운 것은 그리움'이라는데, 이제 거꾸로 서울의 예수를 네게 보낸다. 보고 싶다 친구야.

4

사람의 잔을 마시고 싶다. 추억이 아름다운 사람을 만나, 소주잔을 나누며 눈물의 빈대떡을 나눠 먹고 싶다. 꽃잎 하나 칼처럼 떨어지는 봄날에 풀잎을 스치는 사람의 옷자락 소리를 들으며, 마음의 나라보다 사람의 나라에 살고 싶다. 새벽마다 사람의 등불이 꺼지지 않도록 서울의 등잔에 홀로 불을 켜고 가난한 사람의 창에 기대어 서울의 그리움을 그리워하고 싶다.

(<서울의 예수> 중)

덧붙이는 글 | <당신의 책, 그 이야기를 들려 주세요> 응모글.

서울의 예수

정호승,

민음사, 1982

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

전북 순창군 사람들이 복작복작 살아가는 이야기를 들려드립니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기