▲박운식 시인의 서재장승현

"예. 괜찮습니다. 지나가다 이 동네가 기억나 들렸습니다. 선생님 잘 계시죠? 지금은 시 많이 쓰시나요. 시집이 나왔을 테데…."

"집에 가서 차나 한잔 하고 가요. 참 이번에 시집도 나왔는데 시집 한 권 가지고 가고요."

"네, 차는 괜찮고요. 시집 한 권 가지고 가고 싶네요."

박운식 선생님 댁에 가서 시집을 한 권 받았다. 박 선생님의 핸드폰 번호와 집 전화번호를 적어 서울에 있는 박 선생님한테 전화를 걸었다. 그러니까 15년만에 거는 전화였다.

"저 선생님 저 대전에 사는 장세문인데 아시겠어요?"

"아아, 아… 알지. 장세문 잘 알지. 그래 지금 어디여?"

"선생님 댁에 왔어요. 지나가다 이 동네가 기억이 나서 들렸어요."

"응 그래? 그러면 나 지금 서울서 대전가는 차를 탔는데… 기다려. 오늘 우리 집에서 술도 먹고 자구 가. 내 빨리 내려갈게."

술 먹고 자고 가라는 이야기는 15년 전이나 지금이나 똑같은 멘트였다. 그 소리를 듣자 전화기를 통해 뜨거운 정감이 날아오는 듯했다. 예전 같으면 눈 질금 감고 술한잔 얻어먹고 박 선생님과 자고 왔는데 지금의 현실은 그럴 수가 없었다.

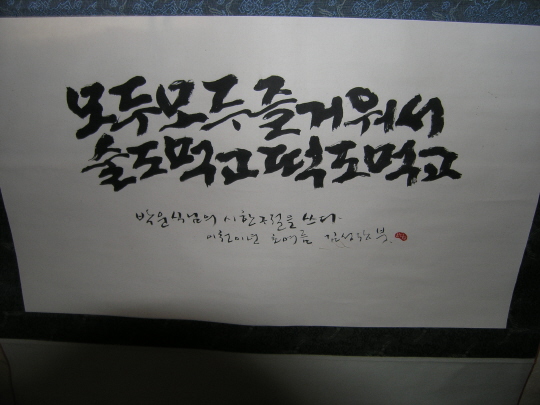

▲첫 시집 제목을 김성장씨가 쓴 글씨장승현

15년 전에는 장가도 안가고 문학한다고 주변의 후배들과 어울려 다니던 시절이었다. 생계문제도 걱정할 것 없이 소설을 쓴다고 거의 먹고 사는 일은 전혀 신경 쓰지 않았던 시절이었다.

그때 농민시를 쓰는 박운식 선생님을 찾아 이곳에 오게 되었다. 함께 하던 문학회 후배들과 박운식 선생님을 찾아 밥도 얻어먹고 월류봉 밑에 가서 막걸리 통을 들고 술을 마셨다.

▲15년 전에 박운식 시인과 술 먹던 월류봉장승현

15년이 지난 지금 후배들도 결혼하고 자식들을 낳고 먹고 사는 일에 다 바쁘고 그 전에 그런 추억들은 기억 속에만 남아 있게 되었다.

술먹고 싶은 날

눈은 내리고 할 일 없어

눈을 맞으며 골목을 어정거린다

술 잘 먹던 친구도 지난 가을

돈 벌러 객지 떠나고

그 집 앞을 지나니

썰렁한 빈집에 주거니 받거니

신세타령 옛날얘기 농사얘기

서울 어디에서 다리 뻗고

잠이나 잘 자는지

하긴 산꼭대기에 갖다놔도 잘살 거라는

일 잘하고 부지런한 친구였는데

골목에 나온 누구도 없구나

개 짖는 소리만 멍멍 골목을 지날 뿐

골목 지나면 읍내로 가는 길이 꾸불꾸불

눈밭 속에 아득히 보이는데

눈 맞으러 골목길만 어슬렁거리네

온 마음이 눈 속으로 꿈속으로

가라앉고 있네

술 먹고 싶은 날 눈은 내리고 함께 술 먹던 친구는 도시로 먹고 살러 나가고 쓸쓸히 동네를 거니는 시인의 심정이 잘 드러난 시이다. 이런 것이 쓸쓸함이고 외로움일 것이다. 술은 먹고 싶고 함께 먹을 친구는 없고 눈은 내리고 어디 지나가다 걸리는 지인들도 없고 이런 쓸쓸함을 안고 사는 사람이 바로 박운식 시인이다.

▲박운식 시인의 시집 "아버지의 논"장승현

박운식 시인이 새로 쓴 시집은 <아버지의 논>이라는 시집이었다. 그러니까 박운식 선생님도 거의 15년만에 처음으로 시집을 내는 거라고 했다. 그 전 시집이 실천문학사에서 나온 <모두 모두 즐거워서 술도 먹고 떡도 먹고> 였는데 새로운 시집을 보니까 반가웠다.

이번에 나온 <아버지의 논>을 추천하는 신경림 시인은 "박운식 시인의 시는 아름다운 농사일을 하면서 고달프고, 서러운 모습들을 그리고 있다"고 평했다. 또한 도종환 시인은 "박운식 시인의 시는 정직하다"고 했고 "시도 사람도 순박하고 꾸밈이 없다"고 했다.

쟁기 1

이놈 쟁기질하는 것이

뭐 그리

똑바로 해야지

꾸불꾸불한 이랑 좀 봐라

아버지의 큰 목소리

귀에 쟁쟁 들리네

살아온 세월 뒤돌아보지

꾸불꾸불 엉망이네

먼 곳을 봐야지

이랑이 똑바른 거여

코앞만 보고 쟁기질하니

저렇게 꾸불꾸불하지

이 시에서 보듯이 박운식 시인은 순박하게 시골에서 살고 있지만 꾸불꾸불한 인생을 살지 않고 똑바른 생활을 하고 있다. 한평생 농사만 짓고, 시골의 공동체를 추구하고, 인간의 따뜻함을 즐길 줄 아는 시인이 바로 박운식 시인이다.

집수리를 하며

집수리를 한다

내일 모레면 추워진다는 기상대의 예보

갈라진 벽 틈새도 막고

부서진 문도 고친다

다른 친구들은 도시로 나갈 생각을 하는데

나는 이렇게 퍼질러 앉아 집을 고친다

담배 농사 벼 농사 끙끙거리며 일해도

빚만 자꾸 늘어나는 농촌이 뭐가 좋다고

미련 두다가 빚더미에 눌려사는

요노무 못된 신세

지금이라도 나가라 이놈아

논다랑이 밭뙈기 다 팽개쳐버리고

이웃집 영철이네처럼

미련 없이 훌쩍 떠나가거라

적자 농사 빚더미에 숨이 막힌다고

속으로만 중얼중얼 불평만 하지 말고

나가라 이놈아

농민도 사람이다 백날 떠들어 봐야

높은 사람들 코도 들썩 않는데

청승스레 논뙈기 밭뙈기 붙들고 앉아

이 추운 겨울 찬바람을 막는다고

견딜 수 있을까

▲노근리 사건 현장장승현

박운식 시인댁을 지나 영동을 가는 길에 만난 노근리 사건 현장을 만났다. 차를 세우고 그 말 많던 역사의 현장에 서서 박운식 시인을 생각했다. 쓸쓸해서 술 먹고 외로워서 술 먹는 농민시인 박운식, 우리 농촌을 마지막까지 지키는 시인이 아닐까 하는 생각을 했다.

끝내 박운식 시인을 만나지 못하고 떠나는 길이 아쉽고 언젠가 박운식 시인을 찾아 막걸리 한 잔 주전자에 따라 마시고 싶은 생각이 간절했다. 그때도 말하겠지, "장세문, 술 먹고 자구 가!" 손목을 잡으며 나의 마음을 붙잡고 늘어지시겠지, 보고 싶은 박운식 시인….

술 먹으러 가는 길

가을비 부슬부슬 내린다

나도 모르게 발길이 주막집으로 가고 있네

산길 오 리 지나면 삼거리 주막

보나마나 사십이 넘은 노총각

쏘주 마시며 씨부렁거리고 있겠지

그래 오늘 같은 날 한잔 마시는 거야

맨날 술이나 먹는다고

술독에 빠질 거라는

마누라의 잔소리

주막까지는 따라오지 못하겠지

내 손발 기다리는 논밭도 염치없어

나에게 말 못한 지 오래 되었지

시끌시끌한 주막집

농사타령 신세타령

아직 주막은 멀었는데

여기까지 마중 나왔구나

비에 젖은 너의 목소리들도 무겁고

나의 발걸음도 마음도 무겁다

몇 잔 술에 취하여 돌아오는 길에는

세상만사 잊어버리고

못하는 노래 흥얼거리며 집으로 가겠지

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종뉴스(sjenews.com)에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기