a

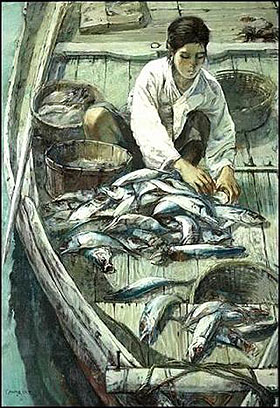

▲ 정승주 <파시풍도(波市風圖)>, 캔버스에 유채, 162×112cm, 1976 ⓒ 정승주

시원한 바닷물과 고등어 비린내가 어우러지는 화폭 속에서, 여인이 바쁘게 손을 움직입니다. 고등어를 배에서 내리지 않고 아가미에 소금을 채워 간을 하는 '뱃자반'을 만들고 있는 중입니다.

뱃자반 고등어는 냉장고가 흔치 않았던 시절에 신선도를 유지하기 위해 만들었기 때문에, 요즘의 항구나 어촌에서는 이런 풍경을 볼 수 없습니다.

그러나 70년대와 80년대 초반까지 뱃자반은 자반 중에서 가장 싱싱하고 맛나, 시장에 온 아주머니들의 눈길을 붙잡으며 비싸게 팔렸습니다. 그래서 여인은 저녁장이 시작되기 전에 일을 끝내기 위해 서두릅니다.

이 그림은 70년대 항구도시에서 흔히 볼 수 있던 고단한 삶의 풍경을 잘 나타낸 작품으로, '바닷가에는 소금보다 짠 땀과 눈물이 있다'라는 말의 의미가 무엇인지를 잘 보여준다고 할 수 있습니다. 그런데 화가들은 이렇게 당대의 삶의 모습이나 생활풍습이 담긴 그림을 잘 그리지 않습니다.

상황에 걸맞는 인물의 감정을 표현하기 위해서는 오랫동안 대상과 주변상황을 관찰해야 하고, 보이는 현실을 사진적이 아니라 회화적으로 승화시켜야 하는데, 그 과정과 작업이 쉽지 않기 때문입니다.

치밀한 관찰이 돋보이는 정승주 화백의 <파시풍도>

이 작품도 자세히 보면, 화가가 대상을 자세히 관찰한 흔적과 회화적 성공을 위해 세세한 부분까지 신경 썼음을 알 수 있는 부분이 많이 발견됩니다.

작품의 명제가 '파시풍도'이니, 고등어가 제철일 때 파시가 열리는 거문도나 청산도의 풍경임을 알 수 있습니다. 그리고 여인의 오른쪽에 있는 통에 이미 간을 본 고등어가 가득 담겨있어 여인이 강렬한 바닷가 태양빛 아래서 오랜 시간 동안 쪼그리고 앉아 일을 했음을 알려줍니다.

그래서 여인의 얼굴은 검게 그을렸고, 고등어 피 묻은 손으로 땀을 닦아 볼에는 붉은색이 있습니다. 표정을 밝지 않게 표현함으로써, 출렁이는 배 위에서 자반을 만드는 일이 쉽지 않음을 보여줍니다. 화가가 여인이 하고 있는 일의 고단함을 온전히 이해하지 못했다면 그릴 수 없는 표정이라 해도 과언이 아닙니다.

a

▲ <파시풍도> 부분 ⓒ 정승주

화가는 얼굴뿐 아니라 치마 위로 드러난 무릎에도 불그스레한 색을 칠했습니다. 고등어를 손질하면서 손에 묻은 피가 소금통에서 소금을 꺼내는 과정에서 무릎에 묻고, 간을 본 고등어를 소금통 뒤로 옮길 때에도 아가미에서 흐르는 피가 무릎에 부딪치기 때문입니다.

작품의 서정성을 위해서 칼과 도마를 여인의 치마폭 앞 고등어 밑에 숨긴 데서는, 완벽한 회화성을 추구하는 치열한 작가정신을 느낄 수 있습니다.

갑판 위에 입을 벌린 채 죽어있는 고등어가 많은 것은, 고등어가 다른 물고기에 비해 빨리 죽는 생선이기 때문입니다. 그리고 이런 고등어는 멀리 던져져 있으니, 여인은 물 좋은 고등어만 간을 해서 파는 깔끔하고 양심적인 상인임을 알 수 있습니다.

a

▲ <파시풍도> 부분 ⓒ 정승주

배의 그림자가 물 속에 비치게 해서 바다가 얼마나 깨끗한지를 보여줬고, 갑판 나무색은 화면 전체의 색상과 조화를 이루기 위해 연푸른색으로 처리했습니다.

정승주 화백은 목포에서 태어났고 그곳에서 작품 활동을 했기에 바닷가의 팍팍한 삶에 익숙했고, 그 모습을 국전 특선 3회 작가다운 능숙한 필치로 대형화폭에 옮기는데 성공했습니다. 그래서 이 그림은 70년대 대표적 작품의 하나로 선정되어, 예술의전당 한가람미술관에서 6월 24일까지 전시됩니다.

고단한 표정이 살아있는 강연균 화백의 <갯가의 아낙들>

a

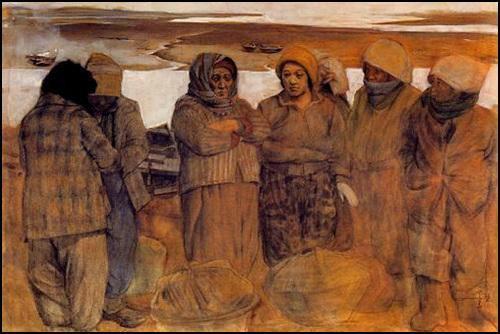

▲ 강연균 <갯가의 아낙들>, 종이에 수채, 97 x 145cm, 1986 ⓒ 강연균

바닷가 아낙들의 삶의 체취가 물씬 풍기는 작품으로, 강연균 화백 대표작 중의 하나입니다. '수채화는 맑고 밝아야 한다'는 통념을 깨고, '남도의 정한'을 상징하는 황토색으로 아낙들의 모습과 표정을 섬세하게 묘사했습니다.

광주토박이로서 '남도정한'를 잘 이해하고 자신도 그 정서 속에서 숨쉬며 살고있는 강연균 화백이었기에, 갯가 아낙들의 척박한 삶이 고스란히 전해지는 그림을 그릴 수 있었던 것입니다.

우리나라 현대미술 중에서 이 작품처럼 표정 묘사에 성공한 작품은 흔치 않습니다. '인물 잘 그리는 화가가 진짜 화가'라는 말이 있을 정도로, 사람의 얼굴과 표정을 잘 그리기가 쉽지 않기 때문입니다. 그래서 미술대학 실기시험에서 학생들에게 석고상을 그리게 함으로써 그림 실력을 판단하는 것입니다.

그런데 강 화백은 화가 중에서 가장 열심히 소묘 연습을 하는 화가 중 한 명입니다. 목탄으로 그린 소묘 작품을 모아 화집을 낼 정도로 끊임없이 인물의 밑그림을 그렸습니다. 그래서 그는 탁월한 묘사력을 성취하였고, 그 실력을 바탕으로 자연스럽고도 생생한 인물묘사를 할 수 있었던 것입니다.

a

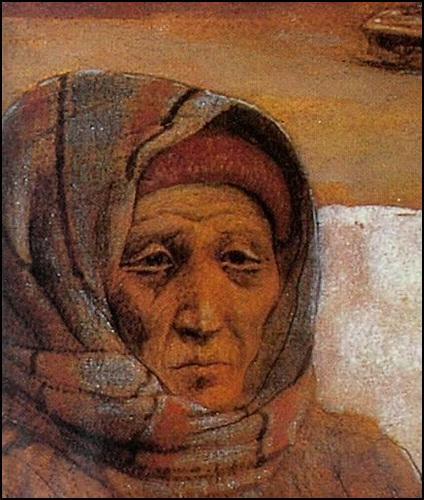

▲ <갯가의 아낙들> 부분 ⓒ 강연균

아낙들의 표정을 자세히 살피면, 그들은 추운 겨울에 물건을 팔기 위해 나왔으면서도 서두르거나 초조해 하지 않고 있음을 볼 수 있습니다. 갖고 온 물건이 팔리는건 시간문제라는 듯, 모두들 담담한 표정입니다. 이런 표정은 화가가 아낙들의 형편과, 현재의 상황을 매우 정확히 이해하고 있어야 표현할 수 있습니다.

그렇다면 이 그림을 보는 사람들은 '이 아낙들이 갖고온 수산물이 무엇이길래 이처럼 태연할 수 있는 것일까'라는 생각을 가질 수 있습니다. 아니, 그런 생각을 하면서 그림의 이 부분 저 부분 꼼꼼히 살펴볼 때, 화가의 의도를 이해하는 재미가 생깁니다.

아낙들이 겨울에 갯가에서 당당하게 팔 수 있는 수산물은, 제철을 맞아 살이 오르고 맛이 졸깃한 참꼬막 밖에 없습니다.

'감기 석 달에 입맛은 소태 같아도 참꼬막 맛은 변하지 않는다' '참꼬막 맛이 일년 열두 달 내에 변하면 사람이 죽는다'라는 말이 전해질 정도로 맛있는 동짓달 참꼬막이기에, 아낙들은 느긋하게 중간 상인의 계산을 기다리고 있는 것입니다.

벌교 아낙들의 땀과 눈물

a

▲ <갯가의 아낙들> 부분 ⓒ 강연균

동짓달 참꼬막은 임금님 수라상에 올랐을 정도로 맛이 있지만, 바닷가 아낙들이 개펄에서 참꼬막을 캐는 과정은 쉽지 않습니다. 요즈음에는 벌교에서 '참꼬막 축제'가 열려 꼬막캐는 모습이 많이 알려졌지만, 벌교 근방 아낙들은 추운 겨울에도 물때를 계산해 한 달에 20일 정도 개펄에 나가 있는 힘을 다해 널배를 밀며 참꼬막을 캡니다.

아낙들은 그렇게 힘든 작업을 짧게는 십여 년 길게는 수십 년 계속했기에, 겉으로는 튼튼해보여도 대부분 허리통증으로 고생합니다. 그러나 '아침에 일어나 몸뚱이를 움직이면 집에 올 때 돈을 갖고 온다'는 곳이 개펄이기 때문에, 아낙들은 밤새 끙끙 앓다가도 새벽이 되면 일어나 굽은 허리를 곧추세우며 참꼬막을 캐러 나갑니다.

그래서 아낙들이 갖고 나온 동짓달 참꼬막에는, 살을 에이는 듯한 새벽 바닷바람 때문에 흘린 눈물과, 개펄에 빠진 발을 꺼내느라 흘린 땀방울이 섞여 있습니다.

그러나 개펄 아낙들은 동짓달 참꼬막이라고 너무 비싸게 팔지 않습니다. 개펄에 물이 들어오고 나가는 모습을 보며 자연의 섭리를 배웠고, 그 섭리 속에서 욕심보다는 꾸준함이 중요하다는 삶의 지혜를 깨달았기 때문입니다.

벌교 개펄의 아낙들은 그런 지혜로 오랜 세월 동안 도시 사람과 더불어 살아가고 있습니다.

그리고 강연균 화백은 아낙들의 모습과 표정을 통해, 개펄 아낙들의 삶에 스며있는 땀과 눈물을 은유적으로 보여주는데 성공했습니다. 그래서 '갯가의 아낙들'은 80년대 우리 미술의 대표작 중의 하나로 평가되고 있습니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고