a

▲ 고성 옥천사 자방루 앞에서. ⓒ 김연옥

바람이 몹시 불어대던 지난 17일, 나는 가까이 지내는 친구들과 고성 연화산(528m, 경남 고성군 개천면 북평리) 산행을 나섰다. 친구라고 했지만 사실 우리는 나이 차가 많이 난다. 그래도 아무 불편 없이 그저 친구로 만나 산행을 함께 하곤 했다.

가장 어린 콩이 엄마에게 내가 넌지시 나이를 물어 보면 언제나 토끼띠라고 대답하기만 한다. 늘 나이를 잊고 산다는 게 그녀의 솔직한 변명이다. 마음은 늘 청춘인 김호부 선생님은 예순이 훨씬 넘었는데 우리 셋 가운데 산을 제일 잘 탄다.

a

▲ 옥천사 일주문을 지나면 연화산과 옥천사로 가는 갈림길에 이르게 된다. ⓒ 김연옥

내 직장 관계로 오전 11시 40분에 마산을 출발한 우리 일행은 12시 20분께 연화산 도립공원에 도착했다. 무슨 간절한 소망을 가슴에 품고 모두들 절집으로 향하고 있는지, 아닌 게 아니라 산행보다 옥천사로 가는 사람들이 더 많았다.

우리는 등산로를 따라 올라가다 적당한 곳에 자리잡고 앉았다. 시간이 어중간해서 모두 점심을 먹지 못했다. 과일로 허기를 좀 채우면서 이런저런 이야기를 나누고 있는데, 바람을 타고 마른 나뭇잎들이 바스락거리며 우수수 떨어지기 시작했다. 마치 누군가 반짝반짝하는 금박지, 은박지 조각들을 공중에서 신나게 뿌리는 듯했다.

a

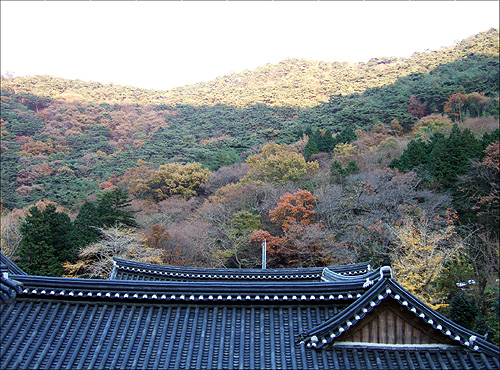

▲ 가을이 저만치 뒷걸음치고 추운 겨울이 잰걸음으로 오고 있는 듯했다. ⓒ 김연옥

우리는 자리를 털고 일어나 낙엽이 수북이 깔려 있는 갈색 가을 숲길을 계속 걸어갔다. 속으로 깊어져 가는 나무들 아래 옹기종기 모여 있는 낙엽보다 사람들이 밟고 지나간 낙엽이 흐릿하게 색이 바랬다. 호젓한 오솔길이 나오면 삶, 사랑, 문학을 열심히 논하던 젊은 시절의 내 모습이 뜬금없이 떠오르기도 했다.

뒤에 오던 콩이 엄마가 갑자기 나무에 등을 기대고 가만히 서 있더니 "내가 죽으면 한 그루 나무가 되고 싶다"고 말하는 거다. 나는 죽음 뒤의 세계를 진지하게 생각해 본 적이 없다. 단지 죽음에 대한 막연한 두려움을 가지고 있을 뿐이다. 그런데 콩이 엄마의 느닷없는 그 말에 나는 죽어서 무엇이 될까 하고 곰곰이 생각에 잠겨 보았다.

우리도 모르는 사이에 한차례 바람이 일었는지 나뭇잎들이 바스락바스락 소리를 내며 또 떨어졌다. 이따금 내 등산모에도, 콩이 엄마 머리카락에도 나뭇잎이 툭 떨어져 우리를 즐겁게 했다. 그러나 산길이 생각보다 가파르고 계속 오르락내리락하여 힘들었다.

a

▲ 고성 연화산 정상에서. 김호부 선생님과 콩이 엄마가 이야기를 나누고 있다. ⓒ 김연옥

오후 1시 50분께 남산(426m) 정상에 이르렀다. 산을 잘 타는 김호부 선생님은 이미 그곳을 거쳐 갔는지 보이지 않았다. 거기서 30분 남짓 더 걸어가면 연화산 정상에 이르게 된다. 연화산(蓮華山)은 산의 형상이 연꽃을 닮았다 하여 붙여진 이름이다.

연화산 정상에 오르니 김호부 선생님은 벌써 도착해서 우리를 기다리고 있었다. 그곳에서 과일을 먹으며 한참 동안 이야기를 나눈 뒤 옥천사 쪽으로 하산을 하기 시작했다. 신라 문무왕 16년(676년)에 의상 대사가 세웠다는 옥천사(玉泉寺)는 아무리 날이 가물어도 마르지 않고 맑은 물이 솟는 샘이 있어 '옥같이 매우 맑은 샘(玉泉)'을 뜻하는 이름을 얻게 되었다.

a

▲ 옥천사의 늦가을. ⓒ 김연옥

너희들은 이제

서로 맛을 느끼지 못하겠구나.

11월,

햇빛과 나뭇잎이

꼭 같은 맛이 된

11월.

엄마, 잠깐 눈 좀 감아봐! 잠깐만.

잠깐, 잠깐, 사이를 두고

은행잎이 뛰어내린다.

11월의 가늘한

긴 햇살 위에.

- 황인숙의 '11월'

a

▲ 자방루에서 바라본 노란 은행나무. ⓒ 김연옥

옥천사 자방루(滋芳樓, 경남유형문화재 제53호) 앞의 넓은 터에는 은행나무 한 그루가 서 있다. 샛노랗게 물든 은행잎들이 눈부시게 아름답다. 마치 은행나무가 부리는 마법에 걸린 듯 어른도, 아이도 노란 은행나무 아래에서는 똑같이 해맑은 얼굴이다.

거대한 성채 같은 느낌을 주는 자방루. 누각 밑을 통과하여 대웅전으로 올라가는 이층 누각과 달리 자방루는 단층 누각으로 마치 절을 둘러싸고 있는 것 같았다. '꽃다운 향기가 점점 불어난다'는 뜻을 지닌 자방루는 불도를 닦는 누각이다. 그러나 임진왜란 직후 군사 회합을 위한 장소로도 사용되었다 한다.

a

▲ 옥천각에서. "이 물 마시고 건강하게 자라려무나." ⓒ 김연옥

우리는 옥천각으로 가서 샘물을 마셨다. 물맛이 달고 맛있어 한국의 감로수(甘露水)라고 자랑할 만했다. 그 물은 더욱이 서쪽에서 솟아나 동쪽으로 흐르는 서출동류(西出東流)의 특징이 있어 명당수라고 전해지고 있다 한다.

마산으로 돌아가는 길에 주홍빛 감이 주렁주렁 달려 있던 시골 풍경이 참 정겨웠다. 마치 우리들의 따뜻한 이야기처럼. 차창 밖으로 바람이 스산하게 불어댔다. 이리저리 낙엽이 뒹굴고 점점 어둠이 내려앉고 있었다. 가을이 저만치 뒷걸음치고 이제 추운 겨울이 잰걸음으로 오고 있는 듯했다.

a

▲ 우리들의 따뜻한 이야기처럼 정겨웠던 시골 풍경. ⓒ 김연옥

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고