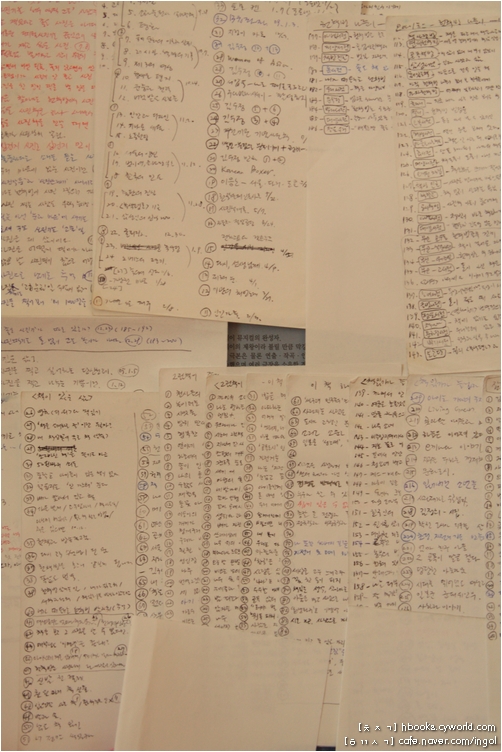

▲날마다 '다 다른' 우리 말 이야기를 띄우려고 하나하나 갈피를 잡아 놓습니다. 모르는 누가 보면 '난수표'가 아니냐고 생각할 텐데, 제가 쓰는 글을 옳게 여미려고 용을 쓰는 몸부림입니다.

최종규

저는 제 글이 잘 쓴 글이라 여기지 않고, 옳게 쓴 글인지 잘 모르겠으며, 즐겁게 더 많은 사람들이 읽고 나눌 만한 글까지는 못 된다고 느낍니다. 다만 한 가지, ‘이런 목소리도 있어야 하지 않느냐’ 하는 생각일 뿐입니다. 제가 찍는 ‘헌책방 사진’은, 이 나라에 수십만이나 되는 사진쟁이들 가운데 딱 한 사람이라도 ‘헌책방이라는 데를 꾸준히 찍어서, 꾸밈없는 삶을 보여줄 수 있어야 하지 않느냐’ 하고 생각하며 남기는 발자국일 뿐입니다. 요즈음 부지런히 찍는 ‘골목길 사진’ 또한, 골목길로 사진 찍으러 다니는 사람은 많으나, 골목길 삶이란 무엇인가를 속속들이 살피고 꿰뚫는 몸짓은 하나도 안 보이기에, 골목길에서 태어나 골목길에서 자랐고 골목길에서 아이를 낳아 기르는 몸으로 헤아리는 이야기를 그 모습 그대로 담자고 하는 어설픈 몸부림입니다.

제가 쓴 이런 글과 저런 사진을 죽 돌아보면, ‘그런 글과 사진도 기사냐?’라 할 만한 사람이 많지 않을까 싶습니다. ‘그런 중얼거림은 기사로 올리기보다 블로그에 올릴 때가 낫지 않느냐’는 소리도 곧잘 듣습니다. 그래서, 지난 1994년부터 인터넷방에 이런저런 글과 사진을 차곡차곡 올려놓습니다. 써 둔 글과 찍은 사진은 훨씬 많지만, 제 인터넷방 하나(

http://hbooks.cyworld.com)에 올린 글은 3만 건이 넘고 올린 사진은 몇 천 장이 됩니다.

또 다른 인터넷방 하나(

http://cafe.naver.com/ingol)에 올리는 ‘인천 골목길 사진’은 지난 몇 달 사이에 700장 남짓 됩니다. 지난 2007년부터 인천 골목길 모습을 사진으로 2만 장쯤 찍었고 앞으로도 꾸준히 찍을 테니, 더 많은 사진을 더 오래오래 올리리라 봅니다. 찾아와서 들여다보는 사람이 적다고 해도 신나게 쓰고 찍으면서 즐겁게 올립니다. 누군가 한 사람한테라도 이런 글과 사진이 가슴으로 파고들어 준다면 더할 나위 없는 보람이니까요.

오늘로 인터넷신문 〈오마이뉴스〉에 올리고 잉걸 기사로 뽑히는 글이 2000 꼭지가 넘어갑니다. 2000 꼭지 가운데 절반쯤은 우리 말 이야기이고, 다른 절반쯤은 책과 헌책방 이야기입니다. 골목길과 사진 이야기들이 100 꼭지쯤입니다. 이 가운데 우리 말 이야기는 거의 모두 잉걸 기사로만 다루어지지만, 우리 말 이야기가 잉걸이 아닌 버금이나 으뜸 기사로 다루어진다고 하여, 우리들이 우리 말을 살피고 헤아리는 매무새는 하루아침에 나아지거나 새로워진다고 보지 않습니다.

날마다 하는 말이요 늘 쓰는 글인 만큼, 느린 걸음이라 하여도 날마다 한두 발자국씩 뚜벅뚜벅 내딛으면서 차근차근 생각하고 익히고 되짚으며 열 해나 스무 해쯤 가다듬어야 비로소 말문이 트이고 글문이 열린다고 생각해요. 왜냐하면, 저는 제 삶을 돌아보면서 깨닫거든요. 2000년에 처음 띄웠던 ‘글이라 하기 어려운 글’이 지난 아홉 해에 걸쳐서 ‘이제 좀 글이라 할 만한 글’로 거듭나는 모습을 몸소 또렷하게 느끼거든요.

부지런히 우리 말 이야기를 쓰고 국어사전을 살피고 책을 읽고 사람들하고 이야기를 나누는 가운데 ‘나부터 어떤 말을 써야 하는가’를 배웁니다. 이렇게 배우는 말로 ‘정보와 지식만 다루는 재미없고 딱딱하고 지루한 이야기’를 펼치기보다, 날마다 먹는 밥이 물리지 않듯 날마다 냠냠짭짭 맛나게 먹어 몸과 마음을 튼튼하게 살찌울 수 있는 이야기로 추스르자고 다짐합니다.

개인 인터넷방에 올리는 글은 그저 ‘개인 인터넷방 글’이기 때문에 좀 어수룩해도 나무랄 사람이 없습니다. 그러나 인터넷신문 기사로 띄우는 글은 어찌 되었든 ‘열려진 자리에서 모두가 가지는 글’이기 때문에 어수룩해서는 안 되고 모자라서도 안 된다고 생각합니다. 아직 빈틈이 많더라도, 글 하나 띄우는 그때까지 모든 힘과 슬기를 여미어 펼치는 글이어야 한다고 생각합니다. 그렇기에 날마다 스스로 새 사람이 되어 새 이야기를 쓴다고 마음을 먹고 글을 씁니다. 내 몸부림 하나로 세상을 바꾸겠다는 마음이 아니라, 내 몸부림 하나로 내 몸뚱이를 바꾸겠다는 마음입니다. 내가 걷는 이 길을 나 스스로 부끄럽지 않다고 느끼도록, 내가 디디는 한 걸음을 나 스스로 즐겁게 여기도록, 한 땀 두 땀 천천히 나아가는 글이요 사진입니다.

이제 2009년 2월 16일에 2000 꼭지를 채우는 글을 남깁니다. 앞으로 2010년에 3000 꼭지를 채울 글을 남길 수 있을까요? 그때까지 이 걸음을 지치지 않고 내디딜 수 있을까요? 어느 하루도 게으름을 피우지 않도록, 어느 하루도 대충 보내지 않도록, 어느 하루도 어영부영 흘려보내지 않도록 추스르면서, 꾸준하게 몸부림을 치면서 말걸기를 할 수 있을까요? 저한테 있는 온 사랑과 믿음을 고이 실어내자고 다시금 두 손 모아 비손을 드립니다.

▲'우리 말 이야기'에서 가장 땀흘리면서 힘겹게 쓰는 '토씨 -의' 문제 다루는 글은, 먼저 밑글을 차곡차곡 써서 모은 뒤, 같은 사례를 둘이나 셋씩 엮어서 써야 합니다. 지난 아홉 해 동안 밑글을 1600꼭지 남짓 써 두면서, 이 글이 하나씩 늘 때마다 쪽지에 숫자를 하나하나 적으면서 어느새 여러 장을 이어붙일 만큼 늘어났고, '토씨 -의' 다루는 글도 2월 13일까지 259 꼭지를 띄웠습니다.

최종규

- 2 : 군말 한 마디, 글이름 고치기를 생각해 보며 -제가 올리는 이런저런 글은 때때로 글이름이 바뀌기도 하고, 생나무로 머물기도 했는데, 생나무로 머문다고 아쉽거나 안타깝다고 느낀 적은 없습니다. 저는 제 삶을 담아서 쓴 글이니, 글을 쓴 그 일로 제 마음을 채우게 되고, 〈오마이뉴스〉 기사로 뽑히고 안 뽑히고는 나중입니다. 그리고, 기사로 뽑힌다 안 뽑힌다보다는, 제 삶을 담은 이야기가 나와 내 이웃하고 서로 즐거이 나눌 만하느냐 아니냐를 좀더 헤아려야 한다고 느낍니다.

┌ 비닐로 덮인 죽은 책들 (최) └ 비닐로 싼 책이 주는 의미 (오)글이름을 고친다고 할 때에는, 제가 잘못 붙였거나 좀 지나치거나 그리 어울리지 않거나 사람들 눈에 잘 안 뜨인다고 할 때가 아닐까 생각합니다. 그런데, 고쳐지는 글이름을 가만히 보면, ‘제가 안 쓰는 말’, 그러니까 ‘우리 말과 말투와 말씨하고 어긋난 말’이 곧잘 나타납니다.

2000년 9월 6일에 두 번째로 띄운 [비닐로 덮인 죽은 책들]은 [비닐로 싼 책이 주는 의미]로 글이름이 고쳐졌는데, 이와 같이 글이름을 고치려 했다면 [비닐로 싼 책에 담긴 뜻]이나 [비닐로 싼 책은 무슨 뜻]이나 [책을 왜 비닐로 싸야 하는가]처럼 고쳐 주었어야 올바릅니다. ‘뜻(意味)’은 ‘주는’ 무엇이 아닌 ‘있는’ 무엇이나 ‘담는’ 무엇이니까요.

┌ 조선일보 80년사 시디롬 (최) └ 〈조선〉의 어이없는 자기미화 (오)2000년 9월 19일에 띄운 글은 [조선일보 80년사 시디롬]입니다. 이 글이름은 그리 눈길을 못 끌 만하다고 여겼는지 [〈조선〉의 어이없는 자기미화]라고 고쳐 주었는데, 토씨 ‘-의’를 붙인 말투나 ‘자기미화’라는 말투는 제 말투가 아닙니다.

▲책 이야기를 쓰면서, 그림책과 만화책과 여느 책들을 하나하나 나누고, 헌책방 이야기며 책하고 얽힌 이야기며 헷갈리거나 섞이지 않도록, 저 스스로 갈피를 잡습니다. 이렇게 하면서 저 스스로 그동안 어떤 책을 다루었고 제 마음은 어떤 책과 함께 무럭무럭 자랐는가를 깨닫습니다.

최종규

따지고 보면, 어느 누구든 다른 사람 말투를 살려서 글이름을 고치는 일이란 몹시 어렵기 때문이라 할 텐데, 다른 사람 말투를 살리기 어렵다 하여도, 다른 사람이 ‘말과 글을 좀더 알맞고 올바르게 가다듬으려고 힘쓰는 사람’임을 생각한다면, 이런 글이름을 붙이지는 말아야 하지 않느냐 싶습니다. [자기 칭찬하는 〈조선〉 어이없네]라든지 [자기 칭찬에 바쁜 〈조선〉 어이없구나]로 글이름을 고쳤다면 어떠했을까 생각해 봅니다.

┌ ‘한글날’이 국경일에서 빠진 이유 ├ 권정생의 새 책 《슬픈 나막신》 출간 ├ 아무도 기억해주지 않는, 한 헌책방의 폐점 ├ 이오덕 선생, 아이들에게 바친 삶의 흔적들 ├ 역사 속으로 사라지는 책방 〈논장〉 └ 미국 노동운동의 어머니 ‘마더 존스’글이름 고치기는, 제가 아무리 ‘글을 잘 썼다’고 하여도 ‘애써 쓴 글을 사람들 눈에 제대로 뜨이도록은 하지 못했’다고 여기기에 하는 일이라고 생각합니다. 그래서 이렇게 하나하나 고쳐 주는 글이름을 바라보면서 ‘나는 처음부터 글이름이 고쳐지지 않도록 글 줄거리가 글이름에 잘 나타나게 마음을 쏟아야 하지 않았느냐’ 하고 생각하게 됩니다.

글을 쓰면서, 눈에 확 뜨이거나 좀더 도드라지는 글이름을 바라지 않습니다. 제 글을 있는 그대로 읽어 주기를 바랍니다. 그래서, 수수하거나 조용한 이름을 좋아합니다. 글이름만 대충 훑고 지나가더라도, 글 하나로 무엇을 이야기하려고 했는지를 느끼는 가슴이라면 수수한 글이름이나 조용한 글이름이라 해서 섣불리 지나치지 않으리라 믿습니다. 그렇지만, 아무리 제가 수수하거나 조용한 글이름을 좋아한다고 할지라도, 세상은 제 마음과 다릅니다. 꾸밈없이 글을 읽고 새겨 주는 가슴이 있지만, 눈에 안 뜨이면 그예 파묻힙니다. 참으로 수많은 정보와 지식이 넘치니까요.

┌→ 한글날이 국경일에서 빠진 까닭 ├→ 권정생 님 새책 《슬픈 나막신》 나오다 ├→ 아무도 떠올려 주지 않는, 헌책방 하나 문닫다 ├→ 이오덕 선생님, 아이들한테 바친 삶자락들 ├→ 역사로 사라지는 책방 〈논장〉 └→ 미국 노동운동 어머니 ‘마더 존스’

▲하루 스물네 시간 가운데 아기와 놀거나 아기 기저귀를 빠는 데 아무 기나긴 시간을 바쳐야 합니다. 거의 절반 넘게는 아기와 어울려야 하다 보니, 글이고 다른 일이고 제대로 못하게 되기도 하는데, '아기 때문에 일을 못한다'고 느끼지 않습니다. '아기 덕분에 더 넓게 보는 눈을 얻고' 있습니다.

최종규

저 스스로 조금 더 마음을 쏟아서 글이름을 붙여야 한다고 생각합니다. 그리고 〈오마이뉴스〉 편집부 기자님들도 한 번 더 마음을 기울여 글이름을 매만져 주어야 한다고 생각합니다. 같은 값이면 다홍치마를 산다고 했습니다. 같은 말이면 한결 손쉽고 깨끔하고 알맞춤하고 바른 낱말을 골라 주면 낫고, 우리 아이들이 함께 읽을 글임을 헤아려 주면 더 고마우며, 얄궂거나 아쉬운 말투가 끼어들지 않도록 해 주면 더없이 반갑습니다. 군말 한 마디를 붙입니다.

덧붙이는 글 | - '오마이뉴스 때문에 생긴 일' 응모글

- 글쓴이 인터넷방이 있습니다.

[우리 말과 헌책방 이야기] http://hbooks.cyworld.com

[인천 골목길 사진 찍기] http://cafe.naver.com/ingol

[작은자전거 : 인천+부천+수원 자전거 사랑이] http://cafe.naver.com/inbusu

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

우리말꽃(국어사전)을 새로 쓴다. <말꽃 짓는 책숲 '숲노래'>를 꾸린다. 《쉬운 말이 평화》《책숲마실》《이오덕 마음 읽기》《우리말 동시 사전》《겹말 꾸러미 사전》《마을에서 살려낸 우리말》《시골에서 도서관 하는 즐거움》《비슷한말 꾸러미 사전》《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》《숲에서 살려낸 우리말》《읽는 우리말 사전 1, 2, 3》을 썼다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기