a

▲ 변명선 화가와 김영갑 갤러리를 방문했다. ⓒ 장태욱

비가 내린 2일 오전, 서귀포시민의책읽기위원회 위원들과 '김영갑 갤러리 두모악'을 찾았다. 김영갑의 책을 붙들고 몇 번이나 울었다는 변명선 화가가 동행했다.

김영갑, 그는 제주의 풍광을 너무도 사랑했던 사진작가다. 그는 어느 날 제주에 홀려 가족과 연인들을 뒤로하고 스스로 제주에 유배되었다. 그는 철저히 제주가 되려 했지만, 그때마다 철저히 '육짓것'이 되었다. 주민의 신고로 공안당국에서 수사를 받기도 했고, 세 들어 사는 집에서 쫓겨나기도 했다. 제주의 바람, 오름, 노루, 나무 등 제주의 자연만이 그의 친구가 되었을 뿐이다.

그는 필름만을 생각하며 순간의 황홀을 찾아 "바람을 안고 섬을 떠돌아다녔다." 쌀은 떨어져도 슬프지 않았지만, 필름이 떨어질 때는 처절하게 절망했다. 필름을 구하기 위해 막일을 하며 세상의 벽 앞과 마주서기도 했다.

a

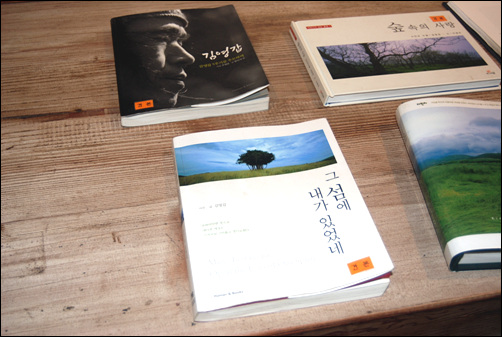

▲ 김영갑이 남긴 책들이 갤러리 입구에 전시되었다. ⓒ 장태욱

그러다가 삼달리에 폐교를 고쳐 갤러리를 열었다. 축사에서 곰팡이의 서식지가 되어 썪어가는 사진들이 안쓰러워 안식처를 구해주기 위함이었다. 시골에 누가 사진을 보러 오겠냐는 주변의 회의적인 전망에도 사람들이 갤러리로 모여들었다.

하지만 느닷없이 병이 찾아왔다. 루게릭병, 서서히 근육이 마비되다 고통가운데 생을 마감하는 불치의 병이다. 치료를 시도할 때마다 고통과 절망을 되돌려 받았다. 형제들은 작품을 내려놓고 치료를 권했지만 그는 질병과 화해하고 평화를 찾으려 했다.

제주대학교 안성수 교수는 "이어도를 본 사람은 반드시 미친다는 제주의 속설처럼, 김영갑은 이어도를 훔쳐본 대가를 혹독하게 치렀다"고 말한다.

"이어도를 훔쳐본 대가 혹독하게 치른 사람"

병마와 공존한지 6년이 되는 2005년 5월에 그는 형제들의 슬픔을 뒤로하고 세상을 떠났다. 그가 분신처럼 아끼던 작품들과 갤러리 두모악이 유족의 자리를 대신하고 있다.

a

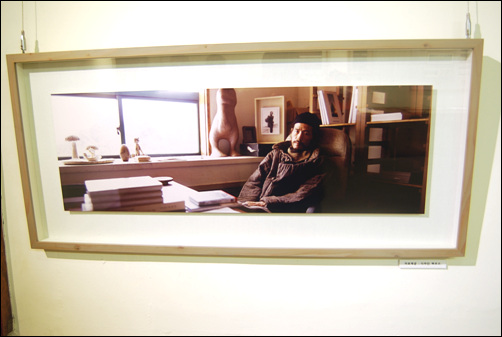

▲ 갤러리 입구에 걸린 사진 속의 김영갑은 황량하고 쓸쓸하다. ⓒ 장태욱

a

▲ 폐교된 삼달초등학교를 개조하여 만든 갤러리. 평일인데도 방문객들의 발길이 끊이지 않았다. ⓒ 장태욱

비가 부슬부슬 내리는 궂은 날씨에도 갤러리를 찾은 발길이 끊임없다. 갤러리 입구에는 생전에 그를 담은 사진이 액자에 걸려있는데, 병든 김영갑은 맥없이 황량하고 쓸쓸하다. 갤러리를 둘러본 후에 부설 카페에서 대화를 나눴다. 카페에는 도란도란 이야기를 나누는 친구, 연인들이 있었다.

<그섬에 내가 있었네>(Human&Books)는 김영갑이 제주의 자연과 사진에 미쳐 살았던 삶에 대해 스스로 이야기를 전하는 책이다. 변명선 화가는 작품 활동이 잘 되지 않을 때마다 이 갤러리를 찾고, 또 이 책을 읽는다고 한다. 카페에서 김영갑을 이야기하는 동안 변병선 화가의 눈시울이 자주 붉혀지는 것을 훔쳐봤다. 그는 왜 이토록 김영갑에 매료되어 그를 그리워하는 걸까?

"저는 제주 여인의 삶과 관련한 조형작품을 만들고 있어요. 그런데 김영갑 선생님은 작품으로 제주 사람들의 정신을 말해줄 뿐만 아니라, 그 스스로도 그렇게 제주 사람으로 살아가려 했던 거예요. 그의 작품뿐만 아니라 그의 삶이 자꾸 울컥하게 만듭니다."

작품과 삶이 다르지 않다는 말이다. 변화가에게 김영갑의 작품은 곧 김영갑이고, 김영갑의 삶이 곧 작품이란다.

"모든 예술작품은 작가의 심상을 반영합니다. 풍경은 객관적으로 존재하는 것이 아니라 바로 작가의 마음인 것이죠. (책표지 사진을 가리키며)오름 앞에 나무가 서있는 사진인데, 저는 이 사진을 보면서 세상이라는 허허벌판위에 서있는 김영갑의 모습을 보았습니다. 김영갑은 나무를 찍었지만, 저는 작품 속에서 나무가 아니라 김영갑을 보게 되는 겁니다."

제주에서의 김영갑의 삶이란 순탄한 것이 아니었다. 주변에서 늘 밥벌이도 못하고 결혼도 못한 무능한 사람이란 눈총을 받았다. 작품 속에 나무가 김영갑이라면, 제주섬은 그에게 황량한 벌판이었을까?

"김영갑에게 제주도는 바람이라고 봅니다. 나태할 수 없도록 예술혼을 일깨우고 영감을 불어넣는 바람. 제주도는 김영갑의 마음을 드러내기에 가장 적합한 대상으로 선정된 겁니다. 김영갑은 제주가 가지고 있는 풍광뿐만 아니라 변방이 지닌 아픈 역사에 매료된 것이라고 봅니다. 제주는 '육지 사람들'이 적응하기엔 힘든 면이 많은 곳입니다. 책에도 '육짓것'에 대한언급이 많은데, 그만큼 낯선 일에 대한 경계심, 나와 다른 사람에 대한 경계심이 많습니다. 그런데 김영갑은 그런 마음의 벽을 넘어서서 주민들과의 소통의 끈을 놓지 않았어요."

a

▲ 사진작가 김영갑이 생전에 남긴 갤러리 '두모악'의 마당 ⓒ 장태욱

"김영갑에게 제주는 예술 혼을 흔드는 바람"

김영갑은 스스로 제주에 유배되었고, 스스로 세상의 것들로부터 유폐되었다. 스스로 고통을 자처했고, 그러면서도 고통과 싸우며 화해했다. 범인들은 감내는 고사하고 이해도 하기 어려운 삶이다.

"사실 김영갑만 고통스러운 게 아니라, 모든 예술가들이 고통스럽죠. 그런데 김영갑의 삶은 예술가들의 숙명을 스스로 고통과 화해했다는 점에서 예술가들의 표본이라 할 만합니다. 저는 김영갑이 작품을 할 당시에는 배고프지 않았을 것이라고 봅니다. 누구든 몰입하면 잠시 고통을 잊게 되잖아요. 그런데 그런 몰입이 김영갑에게는 일상화되었어요. 그것도 여기서 죽어도 좋을 만큼의 몰입, 그때의 희열을 느끼며 버틴 겁니다. 보통사람들은 감히 흉내도 내기 어렵죠."

김영갑은 늘 혼자였다. 형제들로부터도, 연인으로부터도 스스로 벗어나려했다. 그의 삶은 자유롭지만 늘 외로웠다. 그에겐 사진 말고 아무것도 없었다.

"바가지를 완전히 비워야 물을 채울 수 있는 것처럼 아름다움을 받아내기 위해 자신을 완전히 비워냈던 겁니다. 그런데 작품을 할 수밖에 없도록 삶을 맞춰가는 포석이 완벽했어요. 그의 작품과 이 갤러리는 사진 외에 아무것도 할 수 없도록 만든 포석의 결실이라고 봐요."

김영갑은 떠나고 우리 곁엔 그의 사진들만 남아 있다. 그림과 책으로만 그를 만날 수 있을 줄 알았는데 젊은 여류화가의 눈빛을 통해서도 그를 읽을 수 있었다. 갤러리 마당에 나무들이 계절의 변화를 알리는 비에 촉촉이 젖은 날이다.