▲스타일쉐어가 지난 4월 서울 신촌에서 연 플리마켓. 약 1만명의 사람이 다녀갔다.

스타일쉐어

2000만 원 투자금으로 시작... 지난해 8억 투자 받아사실 인터뷰 전, 걱정이 앞섰다. 패션 업계 종사자, 자꾸 <악마는 프라다를 입는다>의 편집장 미란다가 떠올랐다. 패션의 'ㅍ' 자도 모르는 기자에게 패션 SNS의 대표 인터뷰는 부담이었다. 29일 스타일쉐어 사무실이 있는 서울 방배동의 한 오피스텔 앞에 도착했다. 입구에서 트레이닝 바지에 회색 면티셔츠를 입은 한 여성이 경비 직원에게 수도세, 전기세 따위를 묻고 있었다.

사무실이 있는 6층에 올라가 윤 대표에게 전화를 했다. 그가 "엘리베이터 타고 올라가고 있어요"라고 답했다. 1층에서 본 그 여성이 윤 대표였다. 그는 20평 남짓의 오피스텔, 아니 사무실로 기자를 초대했다. 사무실엔 윤 대표를 포함해 9명의 직원이 일을 하고 있었다.

윤 대표는 대학에서 전자공학을 전공했다. 고등학교 때 경험한 아이팟과 스티브 잡스가 그를 전자공학과로 이끌었다. 스스로 "패션 관련 일을 할 줄은 꿈에도 몰랐다"고 말했다. 확실히 윤 대표와 일반적인 '패션의 이미지'는 멀다. 그는 "패션은 의식주 중의 '의'일 뿐이다"고 강조했다. 스타일쉐어가 추구하는 '평범함'의 철학도 여기서 나온다.

대학생 신분으로 사업을 시작했기에 우여곡절이 많았다. 사업계획서를 들고 여기저기 찾아다녔다. 학교 프로그램을 이용, 시장 조사를 하러 홀로 영국에 다녀오기도 했다. 처음 2000만 원을 투자 받아 2011년에 시작한 스타일쉐어는 지난해 중반까지 초기 투자금과 각종 경진대회 상금으로 유지됐다.

그러다 지난해 8억 원의 투자를 이끌어냈다. 최근 윤 대표의 머릿속엔 투자금을 어떻게 만회할지 생각뿐이다. '남 모르는 고충'을 묻는 기자의 질문에 윤 대표는 "꿈에서도 투자금 갚을 생각을 한다"며 "24시간 동안 퇴근하지 않는 셈인데 정신적으로 쉽지 않다"고 전했다.

그럼에도 윤 대표는 "행복하다"고 말한다.

"누군가 제 계획을 믿고 돈, 시간, 마음을 쏟아준 것에 항상 감사해요. 힘들어도 그간의 과정을 생각하면 버틸 힘이 생기죠. 아직 많지 않은 나이에 이런 경험을 할 수 있어 축복받은 인생이라 생각하고 있습니다."

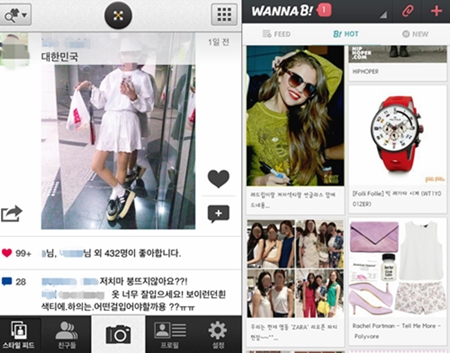

▲지난달 29일 만난 윤자영 스타일쉐어 대표가 기자에게 어플리케이션을 보이며 설명을 하고 있다.

소중한

▲2011년 9월 만들어진 스타일쉐어 어플리케이션(왼쪽)과 지난 4월 네이버에서 만든 워너비 어플리케이션.

소중한

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

선악의 저편을 바라봅니다. extremes88@ohmynews.com

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기