▲노트북 고장나 본 사람은 안다. 노트북 화면처럼 기분도 노이즈로 가득해진다

김정현

컴퓨터를 고치는 데 그날 당일, 부품이 없다면 길어야 1주일이면 끝나는 게 일상적이기 때문이다. 돈을 좀 아낄 요량이면 용산전자상가나 동네 수리점에 가서 손을 이리저리 비비고 각종 입담을 동원하면 그만이다. 물론 친절한 설명과 빠른 수리시간은 변함없다. 만약 그곳에 부품이 없다면 고객의 시간을 배려하는 차원에서 "다른 곳을 알아보시는 게 좋겠다. 죄송하다"고 말할 것이다.

그렇지만 이게 정상적인 것일까. 우리는 이걸 '정상'이라고, '맞는 것'이라고 너무 굳게 믿어왔던 건 아닐까.

#1 액정 고치는 데 두 달... 그 기막힌 시간의 비밀은들고 있던 컴퓨터가 떨어졌다. 파우치가 땀에 젖어 있었다. 건조하지만 태양빛만으로도 30도를 기록하는 더운 날씨, 팔에서 미끄러진 모양이다. 뭐, 문제없겠지 하고 컴퓨터를 열어서 켰다. 아뿔싸. 검은 화면에 선명한 다섯 개의 붉으락푸르락한 줄. A사 서비스센터는 마드리드에도 없고, 부산에서 서울까지 거리보다 더 먼 곳에 딱 한 곳 있다. 용케 표정을 관리하고 물었다. 컴퓨터 고칠 수 있는 곳이 어디냐고.

이곳에 20년을 살아오신 사범님 말씀에 "말라가 시내의 백화점에 수리 센터가 있는데 거기는 서비스가 별로니 집 앞에 아는 사람을 소개시켜 주겠다"고 했다. 얼씨구나 좋다. 다음 날 30분을 걸려 버스를 타고 그곳에 갔다.

"Soy amigo de LEE(사범님 친구다)"라고 말하니 사장이 정말 좋아한다. 그런데 웃는 표정으로 이야기한다. "2주 정도 걸린다"고. 이 사람 개그하다 왔나. 나는 화도 내고 울고불고도 해보면서 "정말 중요하다. 이 안에 정말 중요한 파일이 있고 난 공부도 해야 하고 일도 해야 한다"고 있는 말 없는 말을 막 끌어냈다. 그러니 영어를 좀 하는 직원이 옆에서 그런다.

"중국에서 부품이 와야 한다. 중국에서 마드리드까지 1주, 마드리드에서 말라가까지 다시 1주다. 2주면 빠른 거다"고 말했다. 주변 스페인 사람들도 뭐 그런 거 갖고 그러냐고 쳐다본다.

▲내 생명을 구한 줄 알았는데, 결국은 철천지 원수가 된 그 가게. 고치기는 잘 고쳐줬다. 시내에서 30분 거리 엘 빨로 소재.

박선영

전날에 했던 대화가 생각났다. 내 자초지종을 들은 한국 친구들이 "나도 컴퓨터 고장 났는데 1달 걸려서 거기서 고쳤어. 다행이다. 그래도 2주 만에 고쳐준다는 게 어디야"라고 말했다. 아이고. 더 따져봐야 무슨 소용이랴. 속이 터졌지만 그냥 맡기는 수밖에 없었다.

2주 뒤, 찾으러 오라는 전화가 오질 않으니 불안한 마음에 가게를 찾았다. 직원이 "구해온 부품이 불량이 나서 다시 주문해야 한다"고 말했다. 사장이 나와 정말 미안하다고 이야기했다. 별 수 없다. 어이는 없었지만 사과를 하니 기분이 첫 날처럼 나쁘지는 않았다. 다시 2주를 기다렸다. 그리고 다시 찾아 갔다. 정말 믿기 힘든 일이 일어났다. 사장이 직접 나와 또 불량이 났다고 말했다.

아. 해탈의 경지라는 게 이런 것인가. 그저 허허허 낄낄낄 웃기만 했다. 일단 공부를 해야 하고 생활을 해야 하는데 말이다. 생각을 좀 하고, 내가 먼저 제안했다. 수리비의 반값만 내기로 하고 일단 불량품을 끼워서 달라고 했다. 그래서 받아온 내 컴퓨터 화면에는 한동안 흰 줄이 다섯 개가 그어져 있었다.

결국 두 달 만에야 제대로 된 부품을 받았다는 연락을 받았다. 그제야 컴퓨터 액정을 완전히 고칠 수 있었다. 물론 불량이 두 번이나 나는 일은 스페인에서도 흔치 않은 일이기에, 200유로 수리비를 할인해 140유로로 계산했고, USB 케이블 하나를 서비스로 손에 얻었다.

#2 '급한 우편' 배달, 전화 없이 초인종 한 번 누르고 끝한국에서 소포를 받을 게 생겼다. 소포를 부탁하고 2주쯤 뒤 한국에 있는 지인이 말했다.

"소포가 도착했는데 받았냐? 추적 시스템에는 네가 받은 거로 나온다는데."이게 무슨 말이지. 내가 받은 게 없는데. 개인적으로 내게 중요한 내용물이 들어 있는 것이다. 그래서 소포가 도착하는 한 주를 두문불출하고 집에만 틀어박혀 있었다. 시험도 끝나고 한창 놀 때. 친구들은 바다 가서 몸을 태우고 술 마시러 나가는데 말이다.

▲우체통엔 우편물 송장 하나만 덩그러니

임주연

'설마 소포가 다른 곳으로 샌 건가?'집에 같이 사는 외국 친구들에게 물어보니 모르겠다고 한다. 아니 그럴 친구들도 일단 아니다. 이 친구들은 장기 여행을 갈 때조차도 문을 활짝 열어두고 나가는 사람들인데. 그럼 도둑맞은 건가. 나가보니 우편함에 쪽지가 하나 덩그러니 있었다.

급한 우편, 우체국으로 찾으러 올 것. 안 찾아가면 15일 뒤 반송.아휴. 그래도 다행이다. 소포가 어디로 증발한 건 아니니까. 종소리를 한 번 울려보고 그냥 간 듯하다. 내게는 전화 한 통 문자 한 통 안 해보고 말이다.

문제는 내일 아침 10시 반, 나는 한국행 비행기를 타야 한다. 시간을 보니 오후 4시다. 쪼리 하나 신고 정말 정신없이 뛰었다. 뜨겁게 익은 대리석 길에서 온도가 그대로 발바닥에 전해졌다. 10분을 달려 시내 중심에 있는 우체국에 도착했다. 허나 난 거기서 허탈히 주저앉을 수밖에 없었다.

영업 2시까지. 감사합니다. 이 시각 외엔 우편 접수만 백화점에 있는 분점에서 가능합니다.

▲시내 중앙 우체국 전경. 헐레벌떡 뛰어가서 문 앞을 보니...

임주연

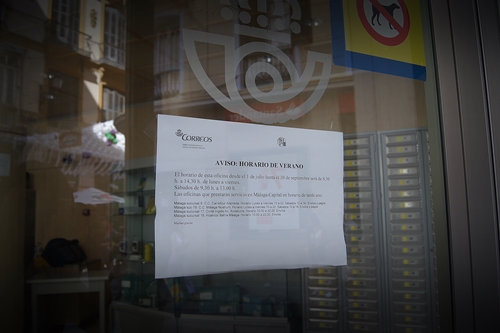

▲경고문 - 하계기간 운영시간. 종이 한 쪼가리가 사람을 들었나놨다 할 수 있다

임주연

두 종류의 '이렇게까지'... 한국에 와서야 바뀐 생각이 일을 겪고 보면 마음속엔 한 가득 스트레스가 흘러넘친다. 하도 속이 타들어가다 보니 한국 친구들과 만날 때 이 주제만 나오면 "속 터지고 답답하고 돌아버리겠다"고 말했다. 우스갯소리로, 혹은 조금의 진지함을 섞어 "이러니 스페인이 경제위기에서 벗어나지 못한다"고 그런다.

물론 말도 안 되는 소리긴 하다. 지금 상황이 아무리 안 좋다 하더라도 스페인은 엄연히 통계상으로 한국보다 상위의 선진국이다(GDP 세계 13위, 한국은 15위. 2012년 기준, 출처 IMF). 그런데 어쩌라고. 이렇게까지 할 수가 있나? 당장 분노가 치밀어 오르니 이성보다 볼멘소리가 앞서는 게 이치인가 보다.

한국으로 귀국한 후 인천공항에서 전화통화로 휴대폰을 개통했다. 서울로 와서 서울역에 들어온 스페인 브랜드 매장에서 옷을 샀다. 그리고 컴퓨터를 다시 고치러 용산의 서비스센터에 갔다. 서비스센터에 가서 번호표를 뽑고, 컴퓨터를 맡긴다. 한 시간 정도 걸린다고 답하며 말한다. "죄송하다"고. 거기에 시원한 에어컨 바람이 나오는 자리와 커피 한잔을 권한다. 다 끝날 때 즈음엔 저편에서 들려오는 소리.

"김정현 고객님 계신가요?" 이상했다. 정말 그립던, 그리고 그렇게 자연스럽던 한국의 그 서비스가 뭔가 맞지 않는 옷을 입은 듯 불편한 생각이 들었다. '이렇게까지 할 필요가 있나'라고. 내 자신이 웃겼다. 스페인에 있을 땐 그렇게 스페인을 욕하더니, 정작 한국에 돌아와서 한국의 서비스에 적응을 못하다니 말이다.

여기서 누가 옳고 누가 잘못을 한 것인가. 무엇이 정상적이고 무엇이 비정상인가. 분명한 건 스페인에서도 고치는 사람은 맡은 바 책임을 완수했다. 적어도 컴퓨터는 고쳤고, 우편물은 집주인이 부재하니 찾아가라고 송장을 꽂아놓고 가지 않았는가. 어쩌면 나는, 그리고 우리는 자기중심적인 사고에만 너무 빠져 있었던 건 아닐까.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글5

공유하기

노트북 액정 고치는 데 두 달... 기가 막힙니다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기