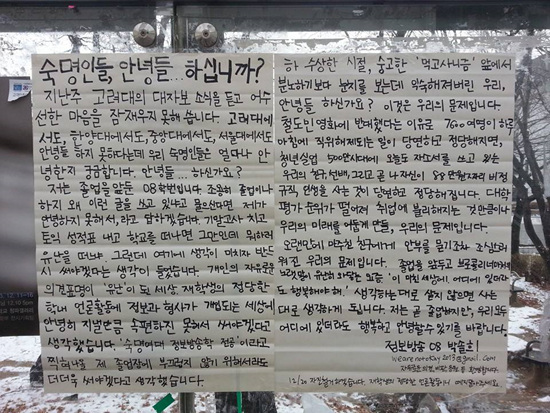

▲숙명여대 명신관 앞 게시판에 붙어있는 대자보 행렬

박솔희

"눈을 감아봐. 그게 네 미래야.이런 우스갯소리를 듣고 친구들과 깔깔 대면서도 나는 안녕하리라 믿었습니다.저녁 먹었어? 아니 과제하느라. 아침은? 오전에 수업 있어서. 아이고 힘들었겠다. 집엔 언제 가? 내일 시험 있어서 밤 새. 아, 정말 힘들겠다."- 12월 16일 숙명여대 게시판에 붙은 대자보 내용 일부대학을 졸업할 즈음이 되면 같이 학교를 다니던 친구들을 보기 어려워진다. 각자 살길들을 찾아서 휴학 혹은 졸업유예를 하고 인턴 자리를 찾고, 토익학원을 다니고, 각종 시험 준비를 하고, 벌개진 눈으로 밤을 새며 수많은 자기소개서를 쓰기 바쁘기 때문이다.

소식이 궁금한 친구에게도 연락하기는 쉽지 않다. 무슨 좋은 소식을 듣겠다고. 반대로 나 역시 전해줄 좋은 소식이 없다. 안녕하지 못한 나날에서 안부 인사란 부담이다. '밥 먹었냐'는 질문에 '아니'라는 답변을 하는 것, 혹은 그 답을 듣는 것만큼 부담스런 일이 또 있을까. '응, 대충'이라 얼버무리는 게 현명하다.

애써 과장된 안녕을 주장하는 서로의 페이스북 담벼락만 훔쳐보며 그럭저럭 살고 있음을 확인할 뿐, 차마 '잘 지내?'하고 섣부른 안녕을 묻지는 못한다.

그런 우리에게 자못 조심스레 던져진 질문이었다. 안녕들... 하십니까? 애써 안녕한 척했지만 사실 안녕하지 못했던 우리는 울컥 하고 말았다. 대학에 입학한 지 6년, 졸업을 앞두고 있지만 학교에 이렇게 많은 대자보가 붙는 모습은 처음 봤다.

나 역시 싱숭생숭한 마음을 잠재우지 못해 썼다.(

이 미친 세상... 숙명인들, 안녕들 하십니까?) 선후배와 동기들은 폭발적인 댓글과 추천, 스크랩, 좋아요, 이메일, 포스트잇 등으로 응원을 보내주었다.

'아프면 아프다고 소리 질러라!' 청년 세대 노동조합인 청년유니온의 캐치프레이즈가 떠오른다. 우리는 안녕하지 않았다. 다만 무기력한 긍정주의, 멘토 놀음과 청춘팔이로 거짓 희망, 거짓 안녕을 강요 당했다. 이제는 소리내어 말할 수 있다. 아니오, 우리는 안녕하지 못합니다!

새내기 시절, 날카로운 첫 대자보의 추억

대학에 몸담은 6년 동안 두 번 대자보를 썼다.

처음 대자보란 걸 써본 것은 1학년 때였다. 2008년 5월, 촛불집회가 한창이었다. 혼자서라도 열심히 촛불집회에 다니던 '열혈 새내기'였던 나는 많은 학우들이 함께 촛불집회에 참여했으면 하는 바람에 대자보라고 부르기에 조금은 작은 4절지 종이에 어설픈 첫 말을 내뱉었다. "우리 촛불집회 같이 가요."

누가 시킨 것도 아니었지만, 혼자 집회 현장으로 향하던 발걸음이 외로웠던 나는 함께 할 그 누군가를 향해서 삐뚤빼뚤한 손글씨로 열심히 적었다. 1학년에게는 오로지 그 때만 누릴 수 있는 '상징적 위치'가 있다. 나는 용케도 그걸 알고 있었기에 내 학번과 이름도 함께 적었다. 보시라고. 여기 새내기도 촛불을 든다고. 동기 여러분, 선배님들 함께 하시자고.

▲못쓰는 손글씨로나마 삐뚤빼뚤 적어 붙인 내 대자보

박솔희

당연히 주목을 받았다. '새내기 효과'도 있었고 학교에 흔치 않았던 대자보라는 게 붙었다는 현상 자체가 이슈였다. 많은 학생들이 몰려와서 대자보를 봤고 "새내기가 대단하다"는 칭찬도, "얘 뭔데 나대냐"는 비아냥도 들었다.

그런데 내 대자보는 30분 만에 떼어졌다. 학생문화복지팀의 게시물 승인을 받지 않은 탓인 듯싶었다. 원칙적으로 게시물은 승인 도장을 받아야 하지만, 매끈하게 인쇄한 각종 포스터와는 달리 이렇게 못생긴 대자보에는 도장을 안 찍어줄지도 모른다는 노파심에 그냥 붙였던 거다.

학생들이 게시판 앞에 몰려들자 학교에서 '시끄러운 일이 생기기 전에' 조치를 취한 것이 철거 이유 아닐까 하는 추정만 할 수 있었다. 그리고 몇 주 후 나는 그 추정을 확신할 수 있었다. 학교의 한 부처에 불려가서 주의를 듣게 된 것이다. 요지는 그런 식의 행동을 하게 되면 학교의 입장이 곤란해진다는 얘기였다.

그때의 나는 대학이 자유와 진리의 전당이라는 순진한 믿음을 아직 가지고 있었다. 때문에 자신의 의견을 교내 게시판을 통해 개진하는 데 학교의 입장이 왜 곤란해지는지 이해가 잘 되지 않았다. 진실을 추구하는 언론인이 되고 싶었던 언론정보학부 1학년생이었던 나는 그때 대학에서의 언론활동이란 어떤 것인지 알게 됐다.

5년 만에 쓴 두 번째 대자보"저는 졸업을 앞둔 08학번입니다. 조용히 졸업이나 하지 왜 이런 글을 쓰고 있냐고 물으신다면 제가 안녕하지 못해서, 라고 답하겠습니다. 조용히 기말고사 치고 토익 성적표 내고 학교를 떠나면 그만일 텐데, 뭐 하러 유난을 떠느냐.그런데 '뭐 하러 유난을 떠느냐'는 문장에 생각이 미치자, 반드시 써야겠다는 생각이 들었습니다. 개인의 자유로운 의견표명이 '유난'이 된 세상. 재학생의 정당한 학내 언론활동에 정보과 형사가 개입되는 세상에도 안녕하게 지낼 만큼 속 편한 성격은 아니어서 써야겠다고 생각했습니다." - 12월 16일 숙명여대 게시판에 붙인 내 대자보 일부 내용그 후 5년 동안 나는 학교 게시판에 아무것도 붙이지 않았다. '유난'을 떨고 싶지 않았기 때문이다. 모자를 깊이 눌러쓰고 최대한 누구와도 마주치지 않으려 애쓰며 강의실을 오갔다. 형식적인 안부 인사는 부담스러울 따름이었으므로.

그런 나에게, 누군가 안녕하냐고 물었다. 기말고사를 앞둔 망중한의 금요일 오후, 집에서 내린 커피를 마시며 안락함을 즐기고 있던 나에게. 순간의 안온함은 정녕 안녕함인가. 아니었다. 나는 안녕하지 않았다.

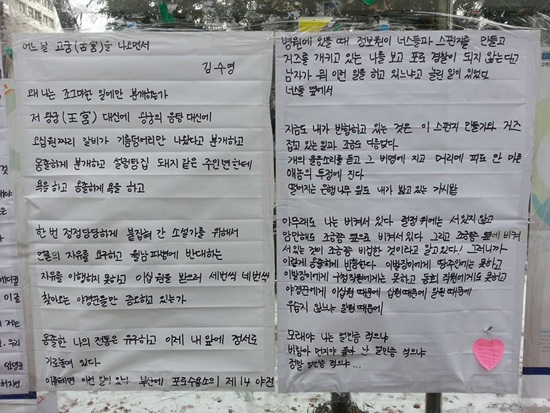

▲누군가는 김수영의 시를 적어서 붙여놓았다.

박솔희

쓰지 않을 수가 없어 썼다. 온라인에 먼저 올린 대자보에는 수십 개의 댓글과 좋아요, 추천이 달렸고 여기저기 퍼날라졌다. 이메일과 쪽지로도 응원이 이어졌다. 5년 전, '감히' 나의 목소리를 냈다는 이유로 '유난 떠는 새내기' 취급을 받았던 것처럼 어느 정도 비난을 받을 것도 각오했는데, 대부분 응원과 지지의 반응이라 힘이 났다.

월요일 아침, 여전히 못쓰는 손글씨지만 한 글자 한 글자 꾹꾹 눌러 쓴 대자보를 학교에 붙이고 왔다. 이미 여러 장의 대자보가 붙어 있었다. 전공인 저널리즘 과목 기말고사를 어영부영 치르고 나왔더니, 게시판을 가득 채운 흰 대자보들 위에 형광색 포스트잇들이 점점이 붙어 있다.

"안녕한 세상을 만들기 위해 함께 노력하겠습니다. 응원합니다!"저널리즘 시험을 못 쳤어도 아쉽지 않았다. 나는 진짜 저널리즘을 보고 있었다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글3

길이 없는 곳이라도 누군가 가면 길이 된다고 믿는 사람. 2011년 <청춘, 내일로>로 데뷔해 <교환학생 완전정복>, <다낭 홀리데이> 등을 몇 권의 여행서를 썼다. 2016년 탈-서울. 2021년 10월 아기 호두를 낳고 기르는 중.

공유하기

"조용히 졸업이나 하지"... 5년 만에 대자보 썼습니다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기