▲제목 때문에 지하철에서 한 번도 마음 편히 꺼내지 못한 그 책'뚱뚱'하다는 단어가 이렇게 오랫동안 내 마음의 족쇄가 될 줄은 몰랐다.

후마니타스

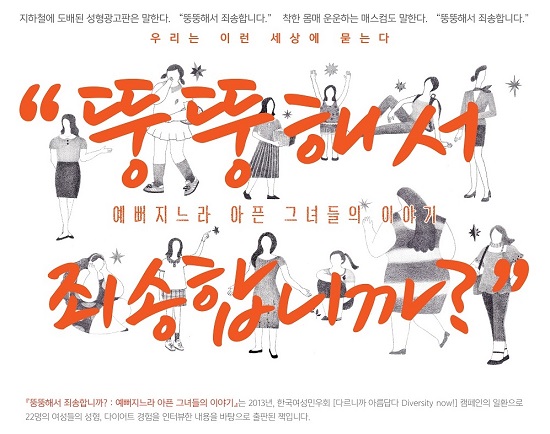

그런데 생각지도 못했던 곳에서 멘붕의 전조가 감지됐다. 우선 책의 제목이 문제였다. <뚱뚱해서 죄송합니까? - 예뻐지느라 아픈 그녀들의 이야기>. 출판사 관계자들이 과도한 센스를 뽐내고 말았구나. 물론 센스가 돋보이는 작명이지만 진짜 뚱뚱한 사람들과 자신이 뚱뚱하다고 생각하는 사람들에게는 너무 자극적인 제목이다.

비만인 내가 서점에서 이 책을 처음 발견했더라면 분명히 못 본 척 지나쳤을 제목. 글자 하나하나가 나를 향해 손가락질하는 것 같은 그런 제목이었다.

며칠 후 북콘서트의 포스터가 도착하자 멘붕이 가속화됐다. 행사 이름마저 책 제목 <뚱뚱해서 죄송합니까?>로 간택된 것이다. 이럴 수가, 이럴 수가! 나는 <뚱뚱해서 죄송합니까?>라는 타이틀의 북토크에서 유일한 비만인이 되어, 그것도 무대 위에 설 운명에 처했다.

한창 이력서를 넣고 면접을 보던 몇 달 전, 어마어마한 스케일의 면접관을 만나고 말았다. 채 쉰 살이 되지 않은 듯한 작은 마케팅 회사의 대표와 면접 인터뷰를 하던 중이었다. 이 멀쩡하게 생긴 중년남이 대화 도중 아무렇지 않게 "덩치가 커서 밥도 많이 먹겠어?"라고 말하는 게 아닌가.

순간 tvN 드라마 <막돼먹은 영애씨>에서 영애를 '덩어리'라고 불렀던 사장과 개지순의 얼굴이 떠올랐다. 드라마에나 나올 법한 이야기가 나한테 벌어진 것이다. 당황한 나는 중년남께 썩은 표정을 적나라하게 건네 드리며 "무슨 그런 말도 안 되는 이야기를 하시냐"며 급냉각된 면접을 마무리했다.

자타 공인 멘탈 '갑'인 나라고 해도 이 정도 강 펀치에 멀쩡할 리 없다. 나는 당시 외부 공격은 물론 내부 폭격에도 굉장히 민감한 궁극의 예민체 '취업준비생'이었다. 여성이든 남성이든 살이 찔 때 본인이 가장 불편하고 스트레스 받지 않겠나.

거기에 체중 감량을 하지 못한 상태로 심지어 PR의 세계로 업종 전환을 시도하던 나의 창호지 낱장 같았던 자신감은 그날 바닥을 보고 말았다. 다행히 취직이 되기 전까지 여러 회사의 면접을 거치면서 더 이상 인신공격을 하는 매너 실종자들을 만날 일은 없었지만, 이 일은 두고두고 내게 불면의 밤을 선물했다.

'뚱까' 북콘서트 현장, 아무도 살 찌지 않았다

▲직장에서 덩어리라고 불렸던 영애씨영애씨에게만 일어날 줄 알았던 일이 나에게 일어나고 말았다

tvN

슬픈 예감은 틀리는 법이 없다고 했던가. 나는 이날 서강대에서 진행된 <뚱뚱해서 죄송합니까?>의 패널과 청중을 통틀어 유일한 고도 비만인이었다. 포스터를 만난 그 순간부터 예상했던 일이다. 대체 어떤 여성이 저 포스터를 보고 당당하게 행사장으로 걸어 들어올 수 있겠는가?

특히 '진짜' 살이 찐 사람들에게 저 포스터는 불쾌감 그 자체일 것이다. 지난번 면접 사건으로 외모 자신감이 심각하게 훼손되지 않았다면, 아마 이 포스터를 보고 이렇게까지 흥분하지는 않았을 거다.

살 찐 사람들, 특히 소아비만까지 겪은 사람들에게 '뚱뚱하다' '뚱땡이' '뚱보'와 같은 단어들은 평생 익숙해질 수 없는 통증 같은 것이다. 장담컨대 그들 중 대부분은 어렸을 적부터 가족들에게 '뚱뚱하다'는 뉘앙스의 수십 가지 표현과 핀잔을 들으며 자랐을 것이다.

학교에 입학한 후로는 아는 친구, 모르는 친구 할 것 없이 전방위 '뚱땡이' 융단 폭격을 당했을 터다. 혀가 칼보다 날카롭다는 사실을 모르는 사람이 없을진대, 이놈의 '뚱뚱하다'는 단어는 영원 불멸한 모양이다. 배울 만큼 배우고 나이 먹을만큼 먹은 후에도 사람들은 여전히 가족, 친구, 동료들을 향해 "살이 더 찐 것 같다" "살 좀 빼"라는 말을 망설이지 않고 발사한다.

나는 물론 민우회의 관련 활동과 사업을 열렬히 지지한다. 심지어 오는 2일 개최되는 <제4회 고양여성영화제>의 개막 프로그램 북토크에도 패널로 다시 한 번 참여할 예정이다. (민우회 분들이 이 기사를 보고 노여워하신 나머지 나를 아웃시키지만 않는다면.)

▲포스터 너마저슬픈 예감은 정말이지 틀리는 법이 없다. 책 제목 그대로 포스터가 나오고 말았다.

한국여성민우회

포스터를 탓하는 게 아니다. '뚱뚱하다'는 단어에 이토록 민감하게 반응하는 나와 우리의 현실이 안타깝다는 것이다. 대체 왜 우리는 이렇게 외모에 집착할까? 본인뿐만 아니라 가족, 친구들의 외모를 판단하고 평가하는 못된 버릇을 과연 고칠 수 있을까?

심각한 수준에 오른 '살 고민'다시 북콘서트로 돌아가자. 당시 현장의 내 레이더 하에서 고도비만에 속하는 사람은 한 명도 없었음에도 "본인이 살이 쪘다고 생각하는 사람 손!"하고 외쳤을 때 대부분이 손을 드는 놀라운 광경이 펼쳐졌다. 거식증이나 폭식증, 지방흡입 경험 등을 겪었다는 사람들은 심지어 몸이 마른 축에 속했다. 총체적 난국이다. 생계를 위해, 꿈과 미래를 위해 에너지를 200% 쏟아도 모자랄 청춘들이 외모 고민에 갇혀 일상의 상당한 시간을 스트레스로 보내는 것이다.

아래는 북콘서트 강연 마지막에 나의 진심을 가득 담아 고이 전한 메시지, 녹취록의 일부분을 가감 없이 덧붙인다. 제발 나를 포함한 남녀노소 모든 이들이 외모 스트레스에서 벗어나 본연의 가치를 가꾸는 데 전념할 수 있는 날이 오기를 진심으로 바란다.

"제가 지금 딱 봤을 때 이 중에 살 찐 사람 거의 없어요. 그런데도 자기가 살 쪘다고 생각하실 거예요. 정말 환장할 노릇이죠. 진짜 깨어나셔야 해요. 문제는 그 '살'이 아니라는 걸 제발 깨달으셨으면 좋겠어요. 살 고민은 저같은 사람들이 할게요. 살 빼려고 자꾸 너무 그렇게 집중하지 마시고, 더 생산적인 일, 그 시간에 책 하나 더 보시고, 내 기분을 위해서 노래 한 곡 부르시고, 다른 일 하시길 정말 강력하게 권합니다. 너무 꾸미는 데 치중하지 마시고, 스스로 걷는 그 순간에 '나는 멋있다' 그런 생각하면서 사셨으면 좋겠어요."

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글5

누구나 이상적인 사회를 꿈 꾼다.

사회가 변화하길 꿈 꾼다.

사람들이 변화하길 꿈 꾼다.

나이를 먹을수록,

꿈 꾸는 것을 포기하게 된다.

이제는 점점 희미해져 내가 어떤 이상을 바라왔던가도

잘 기억이 나질 않는다.

나는 이제 더 이상 미래를 꿈 꾸는 것을 포기하고 싶지 않다.

공유하기

"덩치 커서 밥도 많이..." 이게 면접관이 할 말인가

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기