▲1940년대 한국 거리를 행진하는 일본 군인들

Pitori.net

얼마나 맞았을까?

일본말로 외치는 욕설과 고함소리가 귀를 때린다. 여러 개의 군화발이 머리로, 어깨로, 배로, 등으로, 팔로 쉴새없이 우박처럼 쏟아진다. 아까 연속으로 맞은 뺨이 얼얼한 건 느껴지지도 않는다. 옷이 찢어진 것도 같은데 손으로 머리를 감싸 안고 군화발을 피하느라 살필 겨를이 없다. 한쪽에서 채인 몸이 저쪽으로 구르면 저쪽에서 또 채여 이쪽으로 구른다. 군화발에 차여 바닥의 흙이 매캐하게 일어난다. 입안에서 흙과 피 맛이 난다.

'엄마가 보고 싶다.'수덕이 경성으로 올라온 지 꼬박 일년이 넘었다.

고학으로 대학에 가고, 좋은 직장에 들어가 고향의 부모님을 호강시키고 싶었는데. 지금 원하는 건 그저 따뜻한 쌀밥 한 그릇. 그리고 매서운 일본 순사들을 피해 다니는 것뿐이다. 집도 절도 없이 시골에서 상경한 열일곱 소년이 고학으로 성공한다는 건 세상 모르는 망상에 불과하다는 걸 깨닫는 데 일년이 채 걸리지 않았다.

무엇보다도 늘 배가 고팠다.

경성에 올라오자마자 한강 옆 흑석정에 있는 피복공장의 운반공으로 취직했다. 일반 자전거의 두 배 큰 운반용 자전거에 일감과 제품을 가득 싣고 경성 여기저기로 운반하는 일. 만짐을 지고 고개를 올라갈 때면 앞 바퀴가 허공에 뜨면서 뒤로 금방이라도 넘어갈 것 같고, 내려갈 때는 두발을 뻗치고 제동손잡이를 잡아도 목 뒤에 와 닿는 짐들이 금방이라도 와락 온몸을 덮칠 것 같았다.

무거운 짐을 가득 실은 철제 자전거를 몰고 종일 흑석정 고개를 수십 번씩 올라갔다 내려 갔다를 반복하다 보면 점심쯤 이미 녹초가 되지만 종일 먹는 건 곰팡이 낀 콩과 보리 한줌을 섞어 끓인 죽, 멀건 소금국 반 그릇. 일당으로 받는 85전을 한 달 내내 모아봐야 월 25원의 하숙비 내기에도 급급했다. 따뜻한 밥 한 그릇을 꿈꾸며 배고픔에 멀뚱멀뚱 지새웠던 수많은 밤들.

일본 순사도 잘 찾아오지 않았던 산골짝 고향마을과 화려한 도시 경성은 달랐다. 일제 말, 경성거리마다 흘러 넘쳤던 순사들은 수덕의 허름한 운반 자전거가 대로에서 걸치적거린다 싶으면 득달같이 따귀를 때리고 파출소로 끌고 갔다. 파출소에서 시시덕거리는 순사들 사이를 쉼 없이 오가며 장작도 패주고 물도 길어주며 며칠을 보내면 간신히 풀려나기를 십 수 번.

지금도 그렇다. 일본군 행렬이 다가오는 앞길을 우연히 가로질러 가는 바람에 득달같이 달려온 군인 몇 명에게 돌아가며 따귀를 맞고, 이렇게 군화발로 맞고 있다.

시간이 얼마나 지났는지 모르겠다. 정신을 차려보니 그들은 가고 없다.

"으...." 온통 두들겨 맞은 몸을 도저히 금세 일으킬 수가 없다. 흙 바닥에 누워 무심코 쳐다본 하늘은 한없이 청명했다. 고향 내줄리에서 바라보던 파란 하늘 생각이 났다. 그러나 이대로 그냥 돌아가고 싶지 않았다. 고향을 떠날 때 할머니가 몇 번이고 당부하던 말이 머리에서 떠나지 않았다.

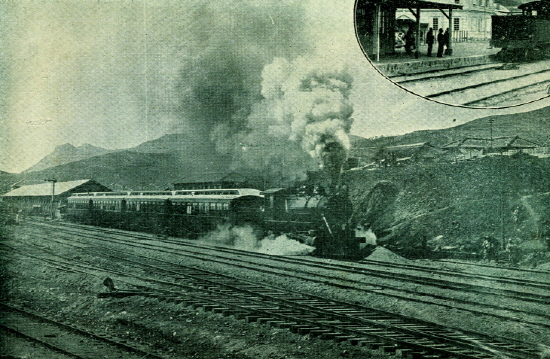

'꼭 성공해서 돌아오라.' 1944년 3월, 경성발 나진행 열차

▲ 일제시대 증기기관차 .

아리랑 문학관

빼액~ 증기기관차 소리가 요란하다. 아직 쌀쌀한 3월이지만 여객칸을 꽉 채운 사람들의 열기로 기차 안은 후텁지근하다. 아까부터 구름색이 뭉근하더니만 이내 부슬비가 추적추적 차창 유리를 때리고 흘러내린다. '뭐 내 마음 같구로...' 수덕은 차창 밖을 우울하게 바라보며 생각했다.

그는 지금 경성을 출발해서 고향 반대쪽으로 160km 떨어진, 북쪽의 흥남으로 가고 있다.

아무리 매일매일 열심히 일해도 돈이 모이지 않아 고민하던 열 아홉살 수덕에게 직장 동료가 흥남의 화약공장은 벌이가 더 좋을 거라고 조언해 주었다. 태평양 전쟁이 한창이던 시절이었다. 자원이 풍부하던 북쪽에는 화약과 군수품 공장이 많았고, 전쟁 와중에 일손은 늘 부족했다.

흥남 화약공장에서의 벌이는 예전보다 좋아서 푼돈 모으는 재미가 쏠쏠했다. 일본인 반장들에게 수시로 얻어터지고 동료들도 그렇게 맞는 걸 묵묵히 볼 수밖에 없던 건 고역이었지만.

어쨌든 모은 푼돈으로 고향의 부모님에게 편지도 쓰고 동생들에게 보낼 선물도 샀다. 점잖고 차분한 둘째 동생 팔성이를 위해서는 연필과 공책을 샀고, 극성맞은 장난꾸러기 셋째 동생 창덕이를 위해서는 호루라기를 사서 보냈다.

그 후 몇 달간, 조용하던 내줄리 계곡에는 시도 때도 없이 호루라기 소리가 의기양양하게 울려 퍼지곤 했다. 놀란 산새들이 나무에서 푸드득 날아오르면 동네 어르신들 몇몇이 얼굴을 찌푸리며 "창덕이 저눔저눔..." 하고 혀를 차시곤 했지만 아무도 아이를 혼내지는 않았다.

(* 다음 회에 계속)

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글2

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기