a

▲ 채만식 문학관 금강을 옆에 끼고 서 있는 채만식 문학관은 탁류와 같은 현재의 혼탁한 세상에서는 비켜 선 듯 도심에서 멀리 떨어져 있다. ⓒ 류효정

'채만식'(1902~1950)이라는 이름을 들으면 무엇이 떠오르는가? 아마도 <태평천하> <치숙> <레디메이드 인생> 등 우리에게 잘 알려진 작품과 함께 일제 강점기를 대표하는 비판과 풍자의 작가라는 이미지가 먼저 떠오를 것이다.

하지만 그는 살아생전 일제강점기와 해방의 혼란기를 겪었던 인물로 1924년 등단 후 소설·희곡·평론·수필 등 200여 편의 글을 남긴 다작의 작가다. 그러므로 그를 하나의 수식어구로 설명하기는 어렵다.

실제로 그의 작품 세계는 다양한 스펙트럼을 가지고 있다. 해방 전후의 사회를 날카롭게 비판하면서도 대중소설의 통속성을 가지고 있고, 한때나마 친일 성향의 글을 왕성하게 창작했으면서도 후에 그것을 반성하기도 한다.

<탁류>의 도시, 군산

a

▲ <탁류> 인물상 진포해양테마공원 앞에 설치된 인물상으로 오른쪽부터 계봉이, 정주사, 초봉이, 남승재, 고태수, 장형보. ⓒ 류효정

<탁류>는 1937년 10월부터 1938년 5월까지 <조선일보>에 연재된 소설로 당시의 세태 속에서 초봉이라는 한 여인의 인생 역정을 잘 보여주는 작품이다. 그런데 <탁류>를 알려면 군산을 알아야 한다. 소설의 서두는 금강이 끝나는 군산에서 시작된다.

"이렇게 에두르고 휘돌아 멀리 흘러온 물이, 마침내 황해 바다에다가 깨어진 꿈이고 무엇이고 탁류째 얼러 좌르르 쏟아져 버리면서 강은 다하고, 강이 다하는 남쪽 언덕으로 대처 하나가 올라앉았다. 이것이 군산이라는 항구요, 이야기는 예서부터 실마리가 풀린다."

군산은 서해와 호남평야를 이어주고 있는 까닭에 예전부터 쌀을 실어 나르는 거점으로 활용됐다. 이로 인해 일제강점기 당시에도 호남평야의 쌀을 일본으로 반출하는 공간으로 사용됐다. 이를 더 편리하게 하기 위해 일본인들은 호남평야의 중심지인 전주와 군산을 잇는 전군도로 및 호남선과 군산선을 놓아 수탈을 강화했다.

a

▲ 째보선창 팻말과 채만식 소설비 정주사가 미두로 가산을 탕진하고 울었던 째보선창 근방은 일제 수탈의 통로로 이용되던 시절의 흥성함은 찾아볼 수 없이 낡고 허름한 모습이다. ⓒ 류효정

이와 같은 군산의 사정은 <탁류>에 잘 반영돼 있다.

"미두장은 군산의 심장이요, 전주통이니 본정통이니 해안통이니 하는 폭넓은 길들은 대동맥이다. 이 대동맥 군데군데는 심장 가까이, 여러 은행들이 서로 호응하듯 옹위하고 있고 심장 바로 전후 좌우에는 중매점들이 전화줄로 거미줄을 쳐놓고 앉아 있다."

호남평야 쌀의 집산지었던 군산은 쌀을 거래하는 미두장이 곧 심장이었던 것이다.

"조금치라도 관계나 관심을 가진 사람은 시장(市場)이라고 부르고, 속한(俗漢)은 미두장이라고 부르고, 그리고 간판은 '군산미곡취인소'라고 써붙인 도박장. 집이야 낡은 목재의 이층으로 헙수룩하니 보잘것없어도 이곳이 군산의 심장임에는 갈데없다."

채만식의 눈에는 군산의 심장이었던 미두장(米豆場)이 영락없는 도박장으로 보였던 것이다. 당시 미두장은 본래의 목적을 잃은 채 투기장으로 변질되고 있었기 때문이다. '명일(明日, 내일)이 없는 사람들'이 한몫 잡기 위해 몰려드는 공간, 그곳이 바로 미두장이었다.

하지만 미두에 대한 별다른 지식 없이 뛰어든 대다수의 사람들처럼 정주사는 미두꾼에서 하바꾼으로 전락하고 고태수는 미두에 손을 댔다가 빠져나오지 못하고 파멸한다.

조선인의 삶을 제대로 보여준 <탁류>

a

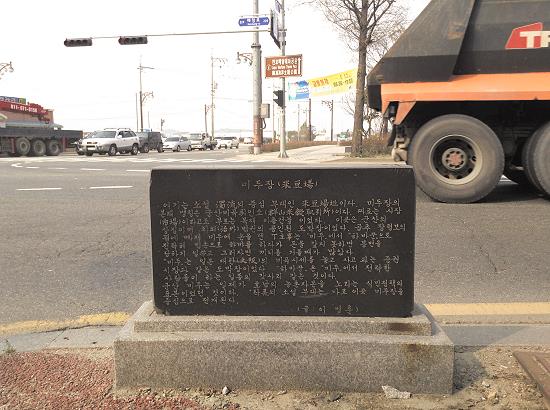

▲ 미두장비 근대건축관 맞은편에 위치한 미두장비로 희망 없는 현실 속에서 일확천금을 꿈꿨던 조선인들의 좌절이 서려 있다. ⓒ 류효정

이와 함께 <탁류>에는 당시 군산의 생활도 잘 형상화돼 있다.

"그 집들이 콩나물 길듯 주어 박힌 동네 모양새에서 생긴 이름인지, 이 개복동서 그 너머 둔뱀이로 넘어가는 고개를 콩나물고개라고 하는데, 실없이 제격에 맞는 이름이다. 개복동, 구복동, 둔뱀이 그리고 이편으로 뚝 떨어져 정거장 뒤에 있는 '스레', 이러한 몇 곳이 군산의 인구 칠만 명 가운데 육만도 넘는 조선 사람들의 거의 대부분이 어깨를 비비면서 옴닥옴닥 모여 사는 곳이다. 면적으로 치면 군산부의 몇십분지 일도 못 되는 땅이다."

개항 이전까지 군산은 금강 하류에 위치한 한적한 마을 중 하나였으나 개항 이후 급격하게 인구가 증가했는데, 그중 상당수가 일본인이었다. 일본인들은 군산 내항을 중심으로 도심을 형성했고 대다수 조선인들은 주변으로 밀려났다.

도로나 상하수도 등의 사회간접자본도 일본인 거주 지역에는 잘 구비돼 있었으나 조선인 거주 지역에는 그렇지 못해 당시 사회 문제로 대두했다. <탁류>에서 새로 정비된 도심에 비해 개복동이나 둔뱀이 같은 조선인 거주 지역이 한 세기나 뒤떨어져 보인다고 했던 것이 이해가 가는 대목이다.

a

▲ 토막집 근대역사박물관 내에 재현되어 있던 토막집. 당시 군산은 전국에서 토지면적 당 토막집이 가장 많았던 도시였다. 가장 풍요로웠지만 가장 가난했던 조선인들의 현실을 보여준다. ⓒ 류효정

<탁류>에는 당대 여성들의 삶도 잘 드러난다. 일제 강점기를 배경으로 한 여타의 작품에서도 가난 때문에 부모에 의해 유곽으로 팔려가거나 남편이 있음에도 성을 파는 여인의 모습을 종종 찾아 볼 수가 있는데, 이것이 이 작품에서는 명님이나 초봉이의 모습으로 나타난다.

승재의 무료 진료의 첫 손님이었던 명님이는 가난한 집의 여식으로 13살이라는 어린 나이에 기생집 수양딸로 팔려갈 날을 기다리고 있다. 그리고 초봉이의 기나긴 인생 역정 역시 가난에서 벗어나고자 고태수와 매매혼에 가까운 혼인을 한 것에서 시작돼 박제호, 장형보에게 생계를 의탁하는 것으로 나아간다.

한편, 명님이가 팔려간 개복동 유곽이나 행화나 장형보의 입을 통해서 언급되는 신흥동 유곽 역시 일제의 산물이다. 군산은 일본으로 쌀을 반출하는 중심지였으므로 이를 위한 항만, 도로, 철도가 건설됐고 그 근방으로 유곽이 성업해 1920~30년대에는 절정을 이뤘다. 실제로 당시 신흥동에는 고급 유곽이, 개복동에는 조선인 상대의 유곽이 모여 있었고 그 중 신흥동은 호남에서 가장 큰 유곽 밀집지대로 유명해졌다.

a

▲ 한참봉 쌀가게 터 고태수가 내연의 관계에 있던 한참봉의 아내 김씨와 함께 있다 한참봉에게 살해 당했던 곳이다. ⓒ 류효정

a

▲ 정주사집 터 현재는 선양동 고가교가 된 자리에 있다. 한참봉 쌀가게에서 정주사집 터를 향해 가다 보면 당시 높다락 언덕에 콩나물 시루처럼 빽빽하게 자리 잡고 살았을 조선인들의 모습이 그려진다. ⓒ 류효정

이처럼 <탁류>는 당시 일제의 수탈에 시달리던 조선의 모습을 군산이라는 도시를 통해 선명하게 보여주는 세태 소설이다. 또 초봉이라는 한 여성이 뭇 남성들을 거치며 겪게 되는 인생 역정을 다룬 통속 소설이기도 하다. 그리고 이러한 <탁류>의 이중성은 채만식의 입담과 만나 우리에게 사회적 인식을 확장시킬 기회를 제공함과 동시에 읽는 재미를 준다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고