▲마을 어귀에 들어서자 판잣집들 사이로 전깃줄이 어지럽게 늘어져 있었다.

김재환, 이유진

강순옥(가명·57·여·서울 강남구 개포4동)씨가 이곳에 들어온 건 1992년이다. 방은 비좁지만 7살 난 딸아이와 단 둘이 눕기엔 충분했다. 모녀는 서로를 부둥켜안고 스물두 번의 겨울을 버텼다. 그녀는 딸 시집은 제대로 보내자는 마음으로 악착같이 일했다. 파출부, 빌딩 청소, 때밀이…. 행여나 사위 될 사람이 이 집구석을 보고 달아나면 안 될 일이었다. 상견례 전엔 번듯한 집이 있어야 겠다고 생각했다.

내 집을 갖기 위해 싸우는 엄마는 판자촌의 쓰러져가는 흙벽 같았다. 차가운 겨울바람에 금방이라도 무너져내릴 것 같았지만 딸과 집을 위해 버텼다. 낮에는 투기꾼들과 싸우고 밤에는 목욕탕 청소를 했다. 혼자 남은 딸은 엄마 사진을 보며 외로움을 달랬다. 엄마를 닮아서인지 억척스러운 딸은 냉골의 방에서 자라 시집을 갔다. 순옥씨는 그런 딸 앞에만 서면 죄인 같다. 구룡마을 재개발은 아직 첫 삽도 못 뜬 채, 이제 그녀는 같은 집에서 스물세 번째 겨울을 홀로 맞고 있다.

지난 18일 서울시는 구룡마을 재개발 방식에 대해 강남구와 합의한 내용을 발표했다. 1999년 주민들이 민영개발을 제안한 지 15년, 2011년 공영개발을 시에서 선언한 지 3년 만이다. 그러나 이 결정으로 구룡마을 개발의 첫 삽을 뜰 수 있을지는 미지수다. 지난 15년간 자치단체장이 바뀔 때마다 번번이 개발 논의가 원점으로 되돌아갔기 때문이다.

지난 8일부터 20일까지 네 차례에 걸쳐 구룡마을을 찾았다. 서울시와 강남구의 협의 과정에 참여할 수 없어 정부의 발표만 기다려야 한 주민 김아무개(65·여)씨는 18일 합의 내용이 발표되자 "이제 와 이럴 거면 뭣 하러 3년을 또 끌었냐"며 가슴을 쳤다.

구룡마을은 서울에 남아 있는 가장 큰 규모의 판자촌이다. 2011년 개발 논의를 본격적으로 시작했지만, 서울시와 강남구는 재개발 방법을 두고 의견 차를 좁히지 못했다. 서울시는 토지주들에게 땅으로 보상하는 환지 방식을 일부 도입한 혼용 방식을 주장했고, 강남구는 현금으로만 보상하는 전면 수용·사용방식을 굽히지 않았다. 혼용 방식이 일부 투기 목적의 지주들에게 특혜를 줄 수 있다는 이유에서다.

실제 구룡마을에는 투기 차익을 노린 가짜 거주민들도 살고 있다. 그러나 대다수 세대는 강순옥씨와 같이 불안전한 주거 시설에서 하루하루를 버티고 있다.

"여기 아줌마들 다 전과 10범 넘어... 투기꾼이랑 싸우다 보니까"

▲판잣집 대부분은 외풍만 간신히 막을 수 있는 정도로 열악했다.

김재환, 이유진

1999년 마을에 큰 불이 났다. 22세대가 한 순간에 집을 잃었다. 88올림픽 때 도시개발에 밀려 갈 곳을 잃고 자의 반 타의 반으로 이곳까지 밀려온 이들이었다. 천막과 비닐로 간신히 바람만 피하게 만든 집들이 다닥다닥 붙어 있어 한 번 불이 나면 대형 화재로 번졌다. '생존'이 위협받는 상황이었지만 공영개발이 시작될 기미는 없었다. 주민자치부회장 김원심(66·서울 강남구 개포4동)씨는 "시에선 세대 수가 많다(1999년 기준 2300여 세대)는 이유로 재개발을 주저했다"며 당시를 회상했다.

"내가 여기 처음 온 게 1986년이에요. 그때는 집이 얼마 없었어. 전체 다 해도 100세대도 안 됐을 걸? 1988년 이후로 많이 생겼지, 88올림픽 후로. 서울 근교 판잣집을 다 헐다 보니까 이 동네로 모여든 거야. 그땐 하루 자고 일어나면 한 동이 생길 정도였어요. 요새도 마찬가지지만 매년 겨울이면 불도 많이 났지. 아직도 불이 한 번 나면 며칠씩 잠을 푹 못 자요. 혹시 자다가 죽을까봐. 재개발도 살려고 시작한 거야, 살려고."

주민들은 살기 위해 방법을 강구했다. 1999년 당시 한 대토지주가 민영개발을 제안했다. 투기 목적의 가거주인을 색출해 내면, 토지를 개발해 보증금이나 월세 없이 8000만 원을 20년간 상환하는 조건의 주택을 준다는 내용이었다(지난 6월 18일 서울시 도시계획위원회 발표 계획안에서 제시한 임대료는 보증금 3500만~6000만 원, 월세 35만~40만 원). 8000만 원도 큰돈이었지만, 갚기만 한다면 그럴듯한 '내 집'을 가질 수 있었다. 보증금이 없어 목돈도 필요하지 않았다. 주민들로서는 수용하지 않을 수 없는 조건이었다.

곧바로 벽보를 붙이고 방송을 하며 주민들을 모았다. 그렇게 민영개발을 위한 본격적인 준비가 시작됐다. 투기 목적으로 들어온 가거주인을 수색하기 위해 주민들은 3교대로 24시간 초소를 지켰다. 가거주민과의 싸움뿐만 아니라 돈 냄새를 맡고 전입을 노리는 사람들도 막아야 했다. 14개 초소를 지키다보니 제대로 된 일을 얻지 못했다. 60만~70만 원 남짓한 돈으로 한 달을 살았다. 그렇게 마침내 1242세대로 거주민을 감축했다. 이 싸움엔 강순옥씨도 함께했다.

"우리가 어떤 노력을 했는데…. 여기 있는 아줌마들 다 전과 10범이 넘어요. 투기꾼이랑 싸우다 보니까 범법자가 된 거야. 투기꾼 걸러내는 걸 시랑 구에서 안 하니까 우리가 한 거예요. 우리 다 빌딩 청소, 목욕탕 청소 같은 거 하면서 살았어요. 새벽에 2~3시간 일하고 4시간도 못 자면서. 그렇게 (거주민을) 줄인 거예요, 3년 동안. 우리가 원하는 건 하나야. 우리 노력을 좀 알아달라고, 안정되고 현실적인 집을 줄 수 있는 방법을 마련해 달라는 거."대토지주는 주민들의 노무를 인정해 주택을 제공하겠다는 협약서를 작성하고 공증을 받았다. 주민 이아무개(52·남)씨는 "내 집이 생기게 될 거란 희망에 부풀어 있었다"고 했다. 그러나 2005~2008년에 걸쳐 4번을 제출한 개발 제안서는 "민간인에게 특혜가 돌아간다"는 이유로 반려됐다. 그리고 2011년 서울시는 구룡마을을 공영개발하겠다고 발표했다. 이씨는 "우리가 세대 수를 줄여놓으니 이제 재개발하기 쉽겠다 싶어 공영개발을 선언한 것"이라며 "우리 주민들이 이제까지 해온 노력은 보상받을 수 없었다"고 말했다.

"미운 자식이라도 말 한 번 들어줄 순 없나"

▲강순옥(가명·57) 씨는 낮에는 초소를 지키며 밤에는 목욕탕 청소를 해야 했다.

김재환, 이유진

박원순 서울시장은 주민과 토지주들의 권리를 최대한 보장할 수 있는 '혼용 방식'으로 재개발을 진행하겠다고 밝혔다. 그러나 강남구의 끈질긴 반대에 박 시장은 이리저리 끌려다니기만 했다. 지난 18일 재개발 방식 합의가 발표되기 전까지 주민들은 논의 과정에서 철저히 배제됐다. 공청회에서 의견을 말해도 그때뿐이었다. 주민의 노고와 의견은 반영되지 않았고, 시와 구는 밀실 협의로 3년을 더 끌었다.

"제가 국회의원 만나서 구청장님이랑 제발 면담 한 번 하게 해달라고 얼마나 사정했는지 모릅니다. 구의원들한테 공문도 돌렸어요. 나 면담 한 번 하게 해달라고. 그런데 지난 3년간 저 구청장님 한 번도 못 뵀어요. 제 말 한 번도 안 들어줬습니다. 저희도 강남구민입니다. 구민은 자식이나 마찬가지 아닙니까? 미운 자식이든 예쁜 자식이든 얘기는 한 번이라도 들어줄 수 있는 거 아닙니까?" - 주민자치회장 유귀범(65·서울시 강남구 개포4동)씨1999년에 시작한 재개발 논의는 15년이 지나서야 결론이 났다. 아니, 이전에도 몇 번 있었던 '어설픈 시작'에 불과하다. 시와 구가 계산기를 두드리고 정치 싸움을 하는 동안에도 화재와 인명피해는 끊이지 않았다. 지난 달 발생한 화재로 아직 주민회관에 사는 이재민도 있다. 겨울이면 불이 나기 쉬운 구룡마을에서 예견된 화재였지만, 시와 구에게 중요한 것은 오직 "개발 이익을 누가 가져가는지"였다.

"강남구나 서울시나 마찬가지예요. 따지고 보면 토지주만 보호하려다가 끝난 꼴 아니에요, 결론은. 이제 어떡할 건지 대안이 없잖아요. 우리는 환지방식이든 수용방식이든 민영개발이든 공영개발이든 상관없어요. 가장 우선은 주거환경 개선이 돼야 된단 말입니다.주민 구제를 최우선으로, 어떻게 해야 이 사람들이 자기 집에 들어가서 한 번 살아볼 수 있느냐 고민해 달라는 겁니다. 우리도 여기 오고 싶어서 온 게 아니잖아요. 20년, 30년 국가가 방치해두고, 이렇게 개발 조성해 놓은 우리는 쏙 빼놓고 일방적으로 통보하는 게 맞는 겁니까?" - 유귀범씨개발 이익 계산보다 주거 환경 개선이 급선무

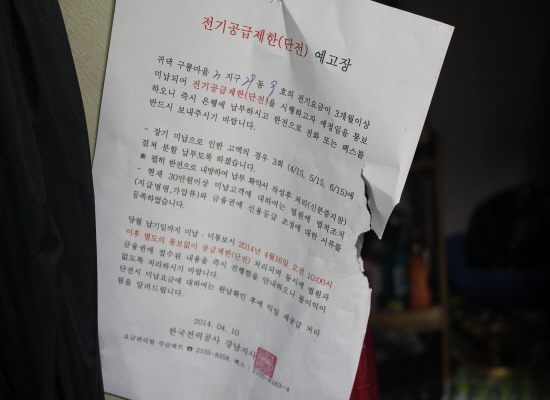

▲한 주민의 집에 단전 예고장이 붙어있었다.

김재환, 이유진

문제는 서울시와 강남구 간 갈등이 아직 끝나지 않았다는 것이다. 강남구는 18일 합의 결정 이후 보도자료를 내 "구룡마을에 있는 고소득자에겐 임대주택을 제공할 수 없다"며 강경한 입장을 재확인했다. 물론 지난 6월 27일 감사원의 감사결과, 실제 중위소득 이상의 주민 176세대가 있다는 것이 밝혀졌다.

하지만 이들을 빨리 걸러내는 노력 없이 비판만 하며 재개발 사업을 지연시키는 것은 문제가 있어 보인다. 하루 빨리 대다수인 무주택 주민들에게 안정적인 집을 공급해야 하는 것이 강남구의 역할이다. 그런데도 강남구는 주민들에게 이렇다 할 방향을 제시하지 못하고 있다. 강남구 건축과 담당자는 22일 기자와 한 통화에서 "아직 의논된 게 없다"고 말했다. 서울시 도시계획과 담당자 역시 "대책을 마련 중"이라는 답변뿐이었다.

또한 현재의 합의 사항으로는 주민들을 위한 재개발이 어려워 보인다. 송경상 넝마공동체 이사는 "환지방식으로 개발을 했다면 토지주들로부터 개발이익 중 1300억 원을 기부채납 받기로 합의돼 있었다"며 "이 돈으로 주민들에게 저렴한 보증금과 월세의 임대주택을 제공할 수 있었는데 강남구가 무산시킨 것"이라고 지적했다.

송 이사는 "임대료를 절감할 재원이나 대책도 없으면서 토지주들만 물고 늘어지는 것은 옳지 못하다"면서 "토지주들이 재심의를 요청하고 행정소송을 제기한다면 또 다시 3년이 지체될 것"이라고 말했다. 한편 토지주협의회는 "토지감정평가와 법률이 정하는 기준에 따른 보상을 원하는 것뿐, 무리한 요구를 하는 게 아니다"고 주장했다.

15년을 기다린 주민들에게 '3년 더'는 가혹하다. 강순옥씨의 딸처럼 밖으로 나간 이들도 있지만, 마을에서는 이제 막 뛰어다니기 시작한 아이들도 볼 수 있었다. 자녀를 둔 주민들은 아이가 '타워팰리스'를 보고 투정부릴 때마다 가슴이 찢어진다고 했다. 이들은 언제쯤 제대로 된 부모노릇을 할 수 있을까. 언제 화마(火魔)가 덮칠지 모르는 불안한 쪽잠을 잘 때, 마을 어귀에는 시와 구가 갖다 놓은 소화기만 쌓여간다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글8

공유하기

"이 동네 전과 10범은 기본"... 어느 강남구민의 울분

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기