▲지난 5월 18일, 5월 22일 플랜트 건설 현장에서 두 명의 노동자가 연거푸 사망했다. 대산석유화학단지 내 한화토탈, 광양의 포스코에서였다.

연합뉴스

지난 5월 18일, 5월 22일 플랜트 건설 현장에서 두 명의 노동자가 연거푸 사망했다. 대산석유화학단지 내 한화토탈, 광양의 포스코에서였다. 사고원인은 각각 '불충분한 조도로 인한 덕트 내에서의 실족으로 인한 추락', '고소작업차 탑승자 수신호 못 받아 상부설치 구조물과 싣고 있던 트레이 자재에 협착'으로 조사되었다. 그리고 연이어 6월 2일에는 강원도의 GS동해전력으로부터 또 한 명의 플랜트 건설 노동자 사망 비보가 전해졌다. 이날의 사고조사 결과는 아직 공개되지 않은 상태다.

고용노동부의 산재통계에 따르면 건설노동자의 사망만인율(사망자수의 1만 배를 전체 근로자 수로 나눈 값)은 운수창고업이나 제조업 노동자와 비슷한 수준을 보인다. 전체 산재사망 노동자의 26.6%정도를 차지하는 것이다.

하지만 원인을 살펴보면, '떨어짐' 66.5%, '감전' 66.7%, '무너짐' 63.3%, '절단/베임/찔림' 50.0%, '맞음' 40.2%, '부딪힘' 37.6%로 압도적으로 높다. 플랜트 건설 노동자 사망원인의 50%가 '떨어짐'이라는 것은 고소 작업이라는 업무특성에 기인한 위험을 보여주는 동시에, 그만큼 안전조치의 필요성이 크다는 뜻이다. 나아가 건설업에서 '추락'만 막아도 사망률을 반으로 감소시킬 수 있다는 얘기다. 그럼에도 불구하고, 비슷한 사고는 계속 이어지고 있다.

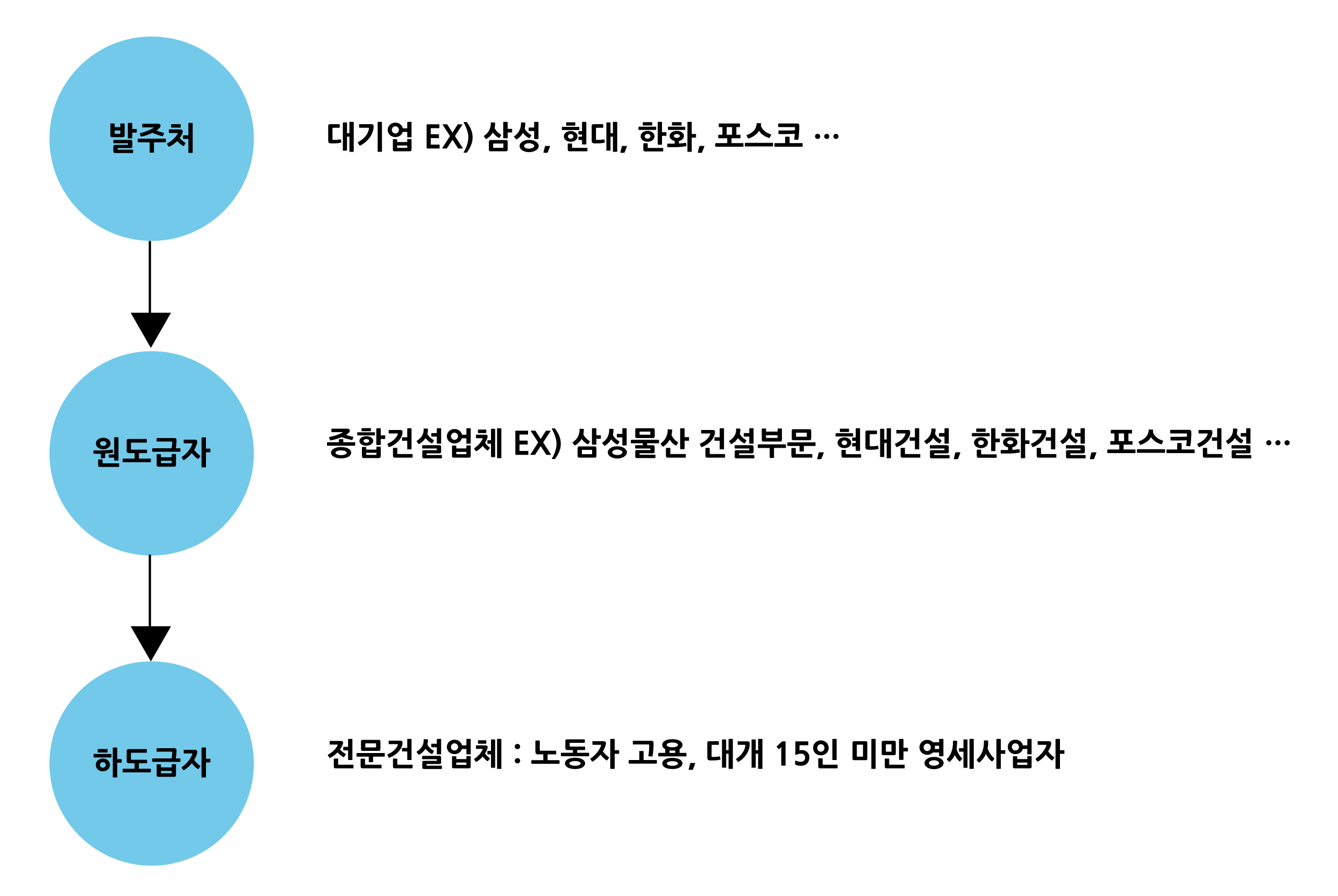

책임 소재에서 벗어난 발주처, 책임 주체로 명시해야문제의 핵심은 바로 발주처다. 한화, 포스코, GS… 어디 이 뿐인가? 현대, 삼성 등 우리나라 굴지의 대기업들은 모두 대형 설비 플랜트(석유화학, 철강)를 가지고 있고, 한국전력공사의 발전자회사들은 전국에 걸쳐 60여 개의 발전소를 가지고 있다. 따라서 플랜트 건설 노동자들이 일하는 곳은 가장 자본력이 높은 사업장이다.

그런데 이렇게 힘 있는 곳에서 노동자는 자꾸 사망한다. 이는 노동자들을 직접 고용하는 사업주가 '전문건설업체'라 불리는 영세한 사업체이기 때문이다. 일은 초대형 사업장에서 하고 있는데 고용주는 영세업체 사장이다. 이런 상태에서 노동자 안전이 보장될 리 만무하다.

그렇다면 이 전문건설업체와 도급계약을 맺는 곳은 대기업들인가? 그렇다. 그런데 설비를 가지고 있는 진짜 주인장들이 아니라 이들이 또 도급을 준 '종합건설업체'이다. 포스코는 포스코건설, 한화는 한화건설, 삼성은 삼성물산 건설부문, 현대는 현대건설…. 사망에 이르는 노동자들은 진짜 사장인 발주처 관계자는 구경도 못한다. 언제 도산할지 모르는 전문건설업체 감독자만이 알려주는 정보, 그들이 제공하는 안전설비에 의존한다.

그렇다보니 노동자가 추락하고 협착하고 붕괴되는 상황을 겪는 것이다. 그럼에도 현행 산업안전보건법에서는 단 한 개의 조항(제29조 <도급사업시의 안전보건조치> 중 5항에서 화학물질을 제조·사용·운반 또는 저장하는 설비를 개조하는 일을 하도급하는 경우, 관련 정보만 제공할 의무가 발주처에 있다)을 제외하고는 진짜 주인인 '발주처'에게 그 어떤 책임도 묻지 않고 있다. 다만 직상위의 '종합건설업체'에게는 약간의 연대책임을 묻는 29조 '도급사업시의 안전·보건조치'가 있을 뿐인데, '교육지원, 합동안전점검, 안전보건협의체 운영' 정도이다.

▲플랜트 건설 다단계 하도급

일과건강

선진국의 경우 '발주처'의 광범위한 책임을 법률에 명시하고 있다. 영국의 경우 산업안전보건법에서 모든 사업주(여러 사업주가 한 공간에서 사업을 하는 경우)가 자신이 직접 고용한 노동자뿐만 아니라 그 외의 노동자들의 안전과 보건이 위험에 노출되지 않도록 규제하고 있다.

미국의 경우도 OSHA (Occupational Safety and Health Adminstration, 미국 연방 직업 안전·보건국) 표준지침에 따라, 위험을 만들어낸 사업주(Creating employer)는 자신의 근로자들 또는 다른 사업주의 근로자들을 위험에 노출시킨 것으로 입건될 수 있도록 규제하고 있다.

이들 국가에서는 진짜 사장인 원도급업체와 도급업체, 수급업체의 모든 사업주들에게 각각의 안전상의 책임을 부여하고 있다. 도급을 주었다고 해서 책임으로부터 자유롭지 않다. 심지어 본인이 직접 고용하지 않은 다른 노동자의 안전보건까지 일정한 연대책임을 져야 한다.

발주처가 책임을 져야 하는 이유는 첫째, 노동자가 일하고 있는 설비 등에 대해 소유한 자가 가장 정확한 정보를 가지고 있기 때문이다. 둘째, 본인 소유의 설비 개선을 위해 일하다가 관계자가 사망하는 일을 방관하는 것은 도덕적으로 용인되기 어렵기 때문이다.

셋째, 일하는 사람의 안전을 가장 효과적으로 예방할 수 있는 능력을 가지고 있기 때문이다. 자금력에 있어서나 인적자원관리에 있어서나 대기업의 능력이 영세 건설사업체의 그것보다 월등할 것이기 때문이다.

안전 위험 높이고 일자리 감소시키는 산업설비의 노후화최근의 몇 가지 문제는 발주처의 안전 책임성 없음의 문제에만 국한되지 않는다는 것을 보여준다. 설비의 노후화 또한 심각하다. 대부분의 시설을 가진 산업체들은 '계획예방정비'라는 것을 진행한다. '계획수선'이다. 건물이나 설비의 내용연수에 따라 적절한 손질을 통해 수명을 연장시킬 수 있는 수선의 유형이다.

공동주택의 경우 각 건설교통부 수선 기준이 제시되고 있지만 사업장 설비의 경우 이러한 기준이 없다. 따라서 기업들은 어떠한 규제도 받지 않으며 '나름대로' 수선을 하고 있을 뿐이다.

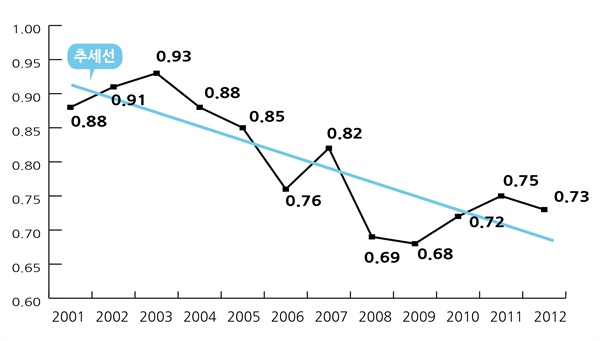

▲우리나라 제조업의 수선비 비중(제조원가에서 차지하는)추이 <단위: %>(출처 : 한국은행, 「기업경영분석」, 각 년도)

일과건강

유감스럽게도 우리나라 제조업의 수선비 비중은 지난 13년간 꾸준히 감소하고 있는 것을 살펴볼 수 있다. 2008년 미국 발 경제위기 때 가장 낮은 비중을 나타내고 있어, 실제 제조원가에서 다른 비용 감소보다 수선비 감소가 가장 뚜렷함을 확인할 수 있다. 이 수선비가 바로 플랜트 건설 노동자가 고용된 업체들에게 지급되는 비용이다.

이를 통해 볼 때 시설 노후화는 분명히 진행되고 있다. 이는 예상하지 못한 사고를 불러일으킬 수 있고(이는 노동자에게나 지역 주민에게나 위협이다) 긴급 문제가 발생해 투입되는 노동자들에게는 더욱 위험한 상황이 된다. 특히 화학설비공장은 '폭발'의 가능성을 항상 갖는 곳이기 때문에 더욱 위험하다.

발주처는 플랜트 건설 노동자에게 이중의 고통을 가져다준다. 일용직이지만 플랜트 현장에서 생업을 이어가고 있는 수십만 명의 건설노동자들에게 죽음을 무릅쓰고 일하라는 것이다. 동시에 계획예방수선비를 줄임으로써 일자리조차 줄이고 있다.

'안전' 코드는 모든 것과 통한다'워싱턴 컨센서스'를 통해 경제위기로 구제금융을 받은 모든 나라에게 재정긴축과 구조조정을 강요했던 IMF와 세계은행은, 요즘 완전히 다른 방향의 처방을 내리고 있다. 과거처럼 해 봤더니 각국의 경제가 살아나기는커녕 더 비참해지는 것을 본 까닭이다. 일자리를 잃은 노동자들은 소비할 수 없고 그러니 내수시장이 완전히 망가진다.

안전코드는 바로 이런 것이다. 안전하기 위해 제도를 개선하면 안전 관련 일자리가 생긴다. 그 일자리는 단순 소비성 일자리가 아니고, 노동자와 시민의 안전을 지키는 굳건한 일자리로 무한하게 존재할 수 있다.

안전 비용을 아껴봐야 불안전한 설비만 더 증가할 뿐이다. 그러면 불안전 상태로 흡수되는 사람들은 더욱 늘어나게 된다. 반면 안전한 사회는 구성원의 행복과 만족도를 높인다. 일자리도 늘린다. 이는 개인의 행복, 사회통합력과 경제에도 긍정적이다. 결국 노동자의 안전을 지킬 때 비로소 경제 발전까지 도모할 수 있다.

앞에서 지적되었던 문제를 해결하는 방법은 어렵지 않다. 노동자와 시민의 안전을 위해 발주처의 책임을 강화하는 제도를 도입하는 것이다. 또한 공동주택 관리 제도와 유사한 관리 제도를 산업설비에 대해서도 도입하는 것이다.

그런데 지금까지 이렇게 쉬운 일이 전혀 진행되지 않았다. 왜 쉬운 일이 결코 쉽지 않은 것일까? 이유는 여전히 안전의 문제를 단순한 비용의 문제라고만 여기는 인식이 지배적이기 때문이다. 이윤만을 쫓는 기업주만의 정부는 아닌데, 정부도 이 문제에 손을 놓고 있다.

국민 모두를 '메르스' 공포에 한참 시달리게 놔두던 정부가 마침내 대책을 내놓았다. 하지만 여전히 국민들은 '메르스' 공포에 떨고 있다. 지난해 세월호 침몰 이후 국민안전처를 만들고도, 국민안전마스터플랜을 만들고도 달라진 것이 전혀 없다. '안전 우선'으로 기본 가치를 바꾸지 않으면 이 같은 안전 사고는 반복될 수밖에 없다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글2

노동자 건강과 생명을 소중하게 생각하는 사회, 존중받는 사회를 만들기 위해 활동합니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기