▲파티마 광장

길동무

저녁 식사 후 산책 차림으로 다시 모였다. 파티마 광장(Cova da Iria)을 탐사하기로 했다. 광장을 향해 걸었다. 언제나 걸을 때면 드러나는 길동무 부부들의 자동 포즈가 있다. 부부 손잡기다. 급할 것이 없는 산책길이기 때문일까? 오늘은 허리를 휘감고 어깨를 감싼 손이 더 많다. 젊은 연인들 못지않은 다정함이 넘친다. 우리 부부만 튀면 안 된다. 아내와 나도 손을 잡는다. 아내에게서 전달되는 체온이 싫지 않다. 길을 비추는 가로등 불빛이 왜 홍조를 띨까?

광장으로 가는 길, 길 양쪽으로 가톨릭 성물(聖物) 방들이 빼곡하게 늘어섰다. 윈도우 안에는 각종 가톨릭 성인들의 상과 십자가, 미사 제의 등이 가득 진열되어 있다. 왠지 보는 사람의 마음을 경건하게 만든다. 언젠가 큰 사찰에 갔을 때도 같은 느낌이었다. 물건을 파는 것은 다 같은데 왜 성물을 파는 곳은 뭔가 다른 느낌이지? 왜 '정숙' 두 글자가 내 몸을 파고들지? 그래 모든 게 내 탓이다.

"내 탓이오. 내 탓이오. 모두가 내 탓이옵니다!"가로등에 기대앉아 기타를 튕기는 악사가 있다. 작은 바 앞에 놓인 파라솔 꽂힌 원탁에서 왁자지껄 맥주를 즐기는 팀도 있다. 과연 광장으로 가는 길답다. 순간 파티마와는 안 어울린다는 생각이 스친다.

"사람 사는 곳인데 뭘… 손꼽히는 성지지만 또한 수많은 사람이 찾는 여행지인 것을……" 경직과 풀림이란 늘 이렇다. 순간순간 다르다. 와인 잔 하나가 감동을 일으키는가 하면, 느낌 또한 이렇게 작은 것으로 인해 미묘해지고 찰나에 요동친다. 광장에 들어섰다. 30만 명을 수용한다는 광장이다. 어두워서 더욱 깊어 보이는 걸까? 광장 저쪽 끝이 참 멀어 보인다. 어둠으로 드러나는 빛, 광장 정면에 높이 65m로 우뚝 솟은 파티마 대성당의 십자가가 한 무더기 은빛을 뿌린다. 그 은빛이 양편으로 거느린 회랑을 장엄하게 드러낸다.

"신고전주의 양식으로 웅장함이 돋보이는 파티마 대성당은 온전히 파티마를 찾는 순례자들을 위해 지은 것입니다. 1928년 착공 25년 만인 1953년에 완공한 것이지요."

▲파티마 대성당이 바라다보이는 광장

길동무

가이드 이 선생으로부터 파티마 성지 요소요소에 관해 설명을 듣는 시간, 매일 밤 같은 시간에 열리는 기도와 촛불 행진이 끝나가고 있다. 파티마 성지의 첫 밤, 자유 시간을 갖기로 했다. 길동무들은 약속이나 한 듯 부부끼리 손을 잡고 모두 오롯한 곳으로 흩어진다.

일요일이면 등산이나 운동을 즐기는 우리 부부와는 달리 길동무들은 온전히 신앙생활을 하는 신심 깊은 부부들이다. 성지에 왔으니 그 느낌이 남다르리라. 그들이 어느 처소에서 무엇을 묵상하고 기도하던지 그것이 온전히 세상의 것이 되고 아름다운 결실로 드러나리라.

▲광장에서 원형 성당 방향으로. 십자가 조형물이 마치 조각가 자코메티의 작품 같다.

길동무

척박한 땅 가난한 목동들 향한 예언과거에는 목초지였다는 광장, 아내와 나는 광장 한쪽 계단에 앉았다. 어둠 속에서 굽어보는 광장의 의미가 새삼스럽다. 신앙의 세계란 무엇일까? 신앙의 세계란 이 광장처럼 넓고 무한하며 늘 이렇게 미명일까? 혼돈 속에서 밝은 길을 모색하듯 내밀하게 자신의 길을 찾아야겠지? 누가 어떤 신앙을 가졌던 그것은 다 마찬 가지리.

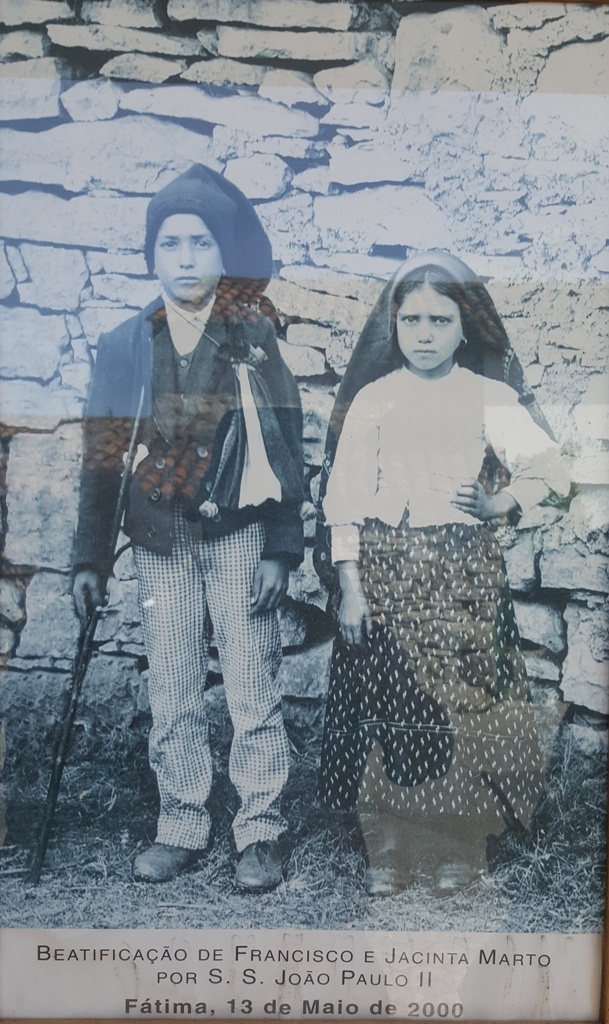

어둠 속 광장, 응시하면 할수록 갖가지 의문과 확신하지 못할 답이 오간다. 성모께서는 왜 파티마의 세 양치기 어린이 10살 루치아, 9살 프란치스코 7살 히야친타를 찾았을까? 성모께서는 왜 하필 척박한 땅의 가난한 목동들을 향해 믿음을 당부하고 예언이자 비밀을 밝혔을까? 왜 권력을 가진 자나 부자를 택하지 않았을까?

▲파티마의 기적 80주년을 기념하여 2007년에 완공한 원형 성당 내부. 총 8500명을 수용할 수 있다. 이 모든 공사비는 순례자들의 헌금으로 세웠다 한다.

길동무

세 어린이는 성모의 당부를 믿었다. 열심히 기도하고 고행도 했다. 그러나 사람들은 대부분 믿지 않았다. 성모의 발현과 예언에 담긴 의미를 믿지 않았다. 바로 이 인류가 저지를 잘못, 그로 인해 받게 될 죗값에 대해 고민하기보다는 자기 눈으로 확인하는 것을 더 우선으로 여겼다. 권력을 가진 행정관들은 나라를 분열하려는 음모라며 아이들을 가두고 끓는 기름 가마에 넣겠다고 협박했다.

▲프란치스코와 희야친타 두 어린이 목동의 사진

길동무

그리고 1917년 10월 13일 파티마 성모 발현의 모든 것을 증명하는 '태양의 기적'이 일어났다. 눈으로 보아야만 믿겠다는 7만 명이 모인 자리에서 펼쳐졌다. 유력 신문이 보도를 하고 논평이 실렸다. 그러나 인류는 예언을 비켜가는 지혜를 발휘하지 못했다.

파티마의 아침을 맞았다. 가방을 꾸리지 않아도 된다는 사실이 한껏 여유를 부리게 하는 아침이다. 찢어진 청바지가 손에 잡힌다. 이번 여행을 준비하며 아내가 사 넣은 것이다. 주머니에 핸드폰을 넣기 불편할 정도로 몸에 착 달라붙는 것과 속살이 보이는 찢어진 부분이 마음에 걸린다. 한편 젊어졌다는 쾌감도 없지 않다.

쾌감도 잠시, 핸드폰이 안 보인다. 호텔 레스토랑에서 좌석을 정하고 잠시 음식을 가지러 간 사이 핸드폰이 사라졌다. 물론 모든 분실물이란 미처 눈치를 채지 못하고 있을 때 생긴다. 잃어버린 것을 깨달았을 때는 이미 잃어버린 후다. 이른 아침 호텔 레스토랑 손님도 많지 않은 때였다. 찾으려는 노력은 수포였다. 찾을 수 없었다.

유럽여행에서는 소지품을 조심해야 한다는 것은 미리 숙지한 부분이다. 처음 가이드 미팅 때부터 몇 번 들었던 부분이다. 모르는 사람도 다 믿고 싶은 성스러운 성지인데……. 그래 이 땅은 성지여도 지금 이 땅에 모인 모든 사람이 다 성스러운 것은 아니다. 이젠 버려지고 말 자료들, 쓰이지 못할 주인을 잃은 자료들이 얼마나 서글프랴. 톨레도와 마드리드는 물론 세고비아와 알카사르 성 등 담고 담았던 그 많은 순간을 어쩌지? 그렇게 해서 나는 십 수 일을 휴대폰으로부터 해방을 맞았다.

▲파티마 십자가의 길 제4처.

길동무

"이 십자가의 길은 2차 세계대전 당시 독일 나치군의 만행을 피해 포르투갈로 피난 온 헝가리 사람들이 만든 것입니다."십자가의 길은 예수께서 십자가를 지고 수난을 받은 사건들을 그림이나 조각으로 묘사한 것을 말한다. 가이드 이 선생의 설명 아니래도 파티마 십자가의 길은 정말 고난의 십자가 길답다. 주변 환경에서 척박함이 물씬 풍긴다. 내리쬐는 태양 빛도 강하다. 올리브나무밭이 연이어진 사이로 돌길이 구불구불하다. 얼마나 많은 순례 객들이 이 길을 걸었을까? 길바닥 돌 표면이 반질반질하다.

▲파티마 십자가 길의 길동무

길동무

십자가의 길 주변에는 군데군데 세월만큼이나 몸체를 불린 올리브나무와 도토리나무가 고목이 되어 있다. 묵묵히 버티고 선 나무들은 척박한 땅을 탓하지 않는다. 오직 시간을 살라 열매를 맺는다. 오직 나무가 가진 자기 역할을 충실히 이행한다. 아 성스런 나무들이여!

십자가의 길에는 일정한 간격을 두고 원형으로 처소가 섰다. 처소마다 그 내용이 섬세하게 조각되어 있다. 고국을 정복한 나치들의 만행을 피해온 사람들이 몸을 낮추고 붙여 살았을 기름기 없는 땅, 거기에 다듬어놓은 15처의 십자가의 길, 그들이 고난을 이긴 근육 위에 오늘은 길동무의 간절한 기도가 살로 덮인다. 나라를 잃고 고향을 떠나와 거친 타국 땅에 정착한 그들이 고난을 이기고 순정한 신앙심을 가꾼 길, 그 길을 걷는 길동무들의 감동이 햇살처럼 퍼진다.

▲십자가의 길 가장자리에 앉아 로사리오 기도를 바치는 가톨릭 사제와 순례자들

길동무

모든 길은 다 사람이 오간다. 그러나 그 길 모두가 사람에게 감동을 안기지는 않는다. 그런데 동서고금 다르지 않은 길이 있다. 지배의 야욕을 버리지 못하고 침략하고 전쟁을 하는 인류의 길이다. 민중으로 인해 존재하는 자들이 민중 위에 군림하며 민중의 존재를 귀하게 여기지 않는 길이다.

▲십자가의 길 한 편에 조성된 세 어린이와 그 앞에 발현한 성모님을 표현한 조각

길동무

권력자와 부자의 삶의 형태란 왜 그렇게 늘 그답지 못할까? 세상의 모든 성인은 버리라 하고 낮아지라 하고 베풀 것을 가르치는데, 그것이 진리라는 것을 모르지 않을 것인데, 그런데 왜 군림하는 자들은 대부분 그 반대일까? 왜 그 진리는 가난하고 힘없는 곳에서 더 빛나는 것일까?

▲세 어린이가 살 던 마을의 집. 입구에 세 어린이의 사진이 붙어있다.

길동무

▲세 어린이 목동의 사진이 걸린 출입구

길동무

광장의 중심 '고통의 길'다시 광장, 광장을 중심에 두고 하루를 돌아 다시 광장에 섰다. 그 중심에 섰다. 그래 광장은 중심에 서봐야 한다. 중심에 서니 어젯밤에 한 구석에 앉아 보고 느끼던 그 광장이 아니다. 어젯밤 멀리서는 보이지 않던 길도 있다. 광장을 관통하는 하얀 대리석 길이다. '고통의 길'이라 했다.

이 엄청난 사유의 공간 광장, 역동적인 행동의 공간 광장 안에 한 줄로 난 또 다른 무한 공간, 아 이것은 어디로 향하는 한 줄 길인가? '고통의 길', 결국 사람은 고통으로써 진정한 구원의 길에 다다른다는 것을 왜 이리도 선명하게 구획 지어 놨단 말인가? 그래 이것은 우리 모두로부터 생겨난 길이다. 닥칠 재앙을 예언해줘도 맑게 분석하여 대처하지 못하는 어리석음으로 인해 저리도 뚜렷하게 새겨진 길이리라.

▲광장 중앙을 관통하는 '고통의 길'을 기도하며 무릎 걸음으로 가는 사람들

길동무

그 길 위에 울며 기도하며 무릎걸음을 하는 이들이 있다. 참으로 외롭고 지난한 길이다. 보는 이들의 가슴을 찡하게 울린다. 오늘 저들의 마음과 행동이 바로 동시대 우리 모두 가져야 할 마음과 해야 할 행동이리. 몇몇 길동무가 그들을 향해 아주 천천히 성호를 긋는다. 아 광장에 모인 모든 사람이여 바로 이들을 위해, 아니 진정 자신을 위해 두 손을 모을 수 있기를.

로사리오 기도와 촛불 행렬에 참가하려는 사람들이 삼삼오오 운집했다. 성모께서 처음 발현한 곳이다. 골참나무 한 그루가 서 있던 자리, 세 목동에게 로사리오(Rosario) 기도(묵주기도)를 당부한 자리다. 파티마 광장이 시작된 곳, 가장 먼저 예배당(Capela das Aparicoes)이 세워진 곳이다. 이 예배당엔 파티마 성모상이 모셔져 있고, 날마다 기도와 미사가 이어지는 곳이다.

▲파티마 광장이 시작된 첫 예배실. 성모께서 이 자리에서 놀고 있던 세 목동에게 발현했다고 알려져 있다.

길동무

이미 예배당 안은 발 디딜 틈도 없이 만원이다. 외부 또한 겹겹이다. 길동무도 준비한 초에 불을 붙여 틈과 틈으로 끼어들었다. 촛불 행렬에 앞서 미사가 진행됐다. 예배당 벽은 세 방향이 모두 유리다. 안이 훤히 들여다보인다. 스피커가 설치되어 있어 미사 진행 또한 들을 수 있다. 다양한 국적의 신자들이 각자 자기 언어로 기도를 바친다.

▲촛불 행렬을 나서는 파티마 성모님 상

길동무

촛불 행렬이 시작되었다. 예배당 안의 성모상이 가마에 태워진 채 나들이를 나선다. 모두 촛불을 들고 뒤를 따른다. 성모를 우러르는 모두의 마음이 간절하게 촛불로 타오른다. 촛불에 반짝이는 성모상은 이미 하나의 상이 아니다. 모두의 마음이다. 목초지의 세 목동에게 발현했던 성모, 오늘은 광장에서 천을 헤아릴 군중과 함께 마음의 평화를 위한 시위를 한다.

▲광장을 도는 촛불 행렬

길동무

▲광장을 한 바퀴 돌고 다시 예배당(Capela das Aparicoes)으로 돌아가는 행렬

길동무

광장은 넓다. 광장은 수용이고 해소다. 광장은 의문이 이는 장소이며 답을 찾는 장소다. 사람들이 광장을 찾아 모이는 이유리라. 파티마 광장, 인류를 위한 기도와 자신을 적시는 감동의 물결이 출렁거리는 곳이다.

길동무 모두의 마음에 아주 오래 남을, 아 파티마 광장!

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

서예가. 2015년 5월 인사동에서 산을 주재로 개인전을 열고 17번째 책 <山情無限> 발간. 2016, 대한민국서예대전 심사위원장 역임. 현재 자카르타 남쪽 보고르 산마을에 작은 서원을 일구고 있음.

공유하기

성모 마리아, 왜 세 명의 양치기 어린이를 찾았을까

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기