▲걷는 길

김종건

길가에 바로 있지만 그냥 지나치기 쉬울 정도로 눈에 띄지 않았다. 나도 차를 운전하며 갔다면 발견하지 못하고 그냥 지나쳤으리라. (51쪽)

좌우로 논밭 시골 풍경을 보며 길을 걷는 기분은 방금까지 빗속에서 걸으며 지루하고 무료했던 느낌과는 전혀 다른 신선함이었다. (63쪽)

쉰 줄을 훌쩍 넘긴 아저씨 한 분이 서른 해를 몸담은 일터를 그만두고서 홀로 1000킬로미터를 걷는 마실길을 누볐다고 합니다. 이러고 나서 석 달 동안 바지런히 도서관을 오가며 글을 쓰고 사진을 추슬렀으며, 책까지 내놓았습니다. <50대 청년, 대한민국을 걷다>(김종건, 책미래, 2018)라는 책입니다. 이 책은 1000킬로미터 길을 스물나흘에 걸쳐서 걸은 이야기를 갈무리합니다.

사람들은 길에서 쉰 줄 아저씨한테 으레 물었다고 해요. "뭣 하러 힘들게 그 먼 길을 걸어요?" 쉰 줄이어도 '젊은이'라고 여기는 아저씨는 숱하게 듣는 물음에 딱히 대꾸를 하지 못했다고 합니다. 어쩌면 대꾸를 안 했다고 할 만합니다. 걷는 사람한테 "왜 걷느냐?"고 묻는 말이란, 사는 사람한테 "왜 사냐고?"고 묻는 말하고 같아요.

우리는 굳이 이런 말을 묻지 않습니다. 밥을 먹는 이한테 "왜 먹느냐?"고 묻는 일이란 없어요. 자는 사람한테 "왜 자느냐?"고 묻지 않아요.

그런데 곰곰이 헤아려 볼 만한 물음이기도 합니다. 우리는 누구나 늘 숨을 쉬면서 목숨을 잇는데 "숨을 왜 쉴까? 숨이란 뭘까? 무엇을 숨으로 쉬면서 사는가?" 하고 물을 만해요. 왜 배가 고프고, 왜 잠이 오며, 왜 일을 하고, 왜 일을 쉬면서 놀이를 하는가 물을 만합니다. 왜 사랑하는 짝을 만나서 보금자리를 일구고, 왜 살림을 지으며, 왜 마음에 꿈이라는 씨앗을 품고 살아가는가 같은 대목을 스스로 묻고 이웃이나 동무하고 이야기를 해 볼 만하지 싶습니다.

▲걷기에 좋도록 발에 테이핑을 했다.

김종건

▲대전 갑천 냇가에 친, 1평이 채 안 되는 글쓴이 천막집

김종건

나는 노근리 평화공원에서 한참을 쉬었다. 그렇게 와 보고 싶었던 곳이었으니 그냥 오래 있고 싶었다. 하지만 마냥 쉴 수는 없었다. 나는 오늘의 목적지 추풍령고개를 향해 다시 걸음을 옮겼다. (111쪽)

"시방 걸어서 다니는감?" "네―." "이 더위에 왜 걷남? 참 할 일도 없지 원, 쯧쯧!" (146쪽)

어둠이 깔리고 공원에 덩그러니 혼자 남아 있는 나를 보고 누군가는 물을 것이다. 왜 걷느냐고. 이번 도보여행에서 많은 사람이 내게 그렇게 물었을 때 답을 할 수가 없었다. 나도 그 답을 알지 못하기 때문이다. (151쪽)

젊은 아저씨 김종건 님은 혼자 길을 걸으면서 생각합니다. 이제껏 무엇을 하면서 살았는지 생각하고, 앞으로 어떻게 살아갈는지 생각합니다. 이제껏 어떤 꿈을 바라보면서 살았는가 돌아보고, 이제부터 어떠한 꿈길을 누구하고 걸어가려는가를 헤아립니다.

아직 실마리를 풀지 못했으니 "왜 걷느냐?"고 묻는 말에 대꾸를 못할 수 있습니다. 또는 "왜 걷느냐?" 하고 묻는 말에 재대로 대꾸하면서 슬기롭고 즐겁게 살림을 짓고픈 마음이기에 다시 걷고 새로 걷는다고 할 수 있어요.

그나저나 <50대 청년, 대한민국을 걷다>를 읽다 보면, 걷고 또 걷는 동안 "왜 걷느냐?"를 생각할 틈이 없기 일쑤입니다. 발목이 붓고 다리가 아프거든요. 등짐이 무겁고 햇볕이 따갑거든요. 갈 길이 멀고 해는 떨어져 어둑어둑하거든요. 밥을 지어 먹을 만한 자리를 못 찾고, 밥집을 살피지만 밥집도 안 보이거든요.

▲박연 집터에 들른 날. 하늘이 매우 맑았다.

김종건

▲총탄 자국이 그대로 남은 노근리 양민학살 굴다리. 이곳에 오래 머물고 싶었으나 걸어갈 길이 멀어 얼마 머물지 못했다고 한다.

김종건

한계는 자기 스스로 규정짓는 경우가 많다. 그동안 나는 그런 한계에 익숙해졌고 어떤 때는 미리 안 된다는 판단으로 핑계를 만들기도 했다. (229쪽)

시골은 어둠이 깔리면 모든 게 잠든다. 나는 아무도 없는 길을 혼자 걸었다. 늦은 점심을 먹었기에 배는 고프지 않았다. (243쪽)

"왜 사느냐?" 하고 "왜 걷느냐?" 같은 물음에 스스로 실마리를 찾으려고 걷던 젊은 아저씨 김종건 님은 가슴에 품은 물음보다 코앞에 닥친 어둑어둑한 먼 길에 바쁩니다. 1000킬로미터를 걸어내느냐 마느냐보다 다리가 아프고 발목이 부어서 끙끙거리는 오늘 이 길이 고단합니다.

걷는 길에 꼭 들르고 싶은 곳을 미리 살폈습니다만, 하루 동안 걸을 길을 헤아리노라면 그만 못 들르기 일쑤입니다. 애써 들렀어도 '얼마쯤 더 걸어야 하는가' 같은 생각이 머리를 가득 채워요.

어느 날은 등짐을 벗어버리고 싶습니다. 때로는 등짐에서 우산이나 여러 가지를 길에 내려놓기도 합니다. 어느 날은 자동차를 얻어타고 싶다는 생각에 사로잡힙니다. 어느 날은 누가 말을 걸어 주거나 술 한 잔 건네주면 좋겠다고 생각합니다.

어느 날은 길에서 놀래키는 매몰찬 운전수 때문에 짜증이 확 일어납니다. 이러다가 어느 때는 길에서 마음 따뜻한 운전수를 만나서 아까 일어나던 짜증을 부끄럽게 여깁니다.

어느 날은 애써 다리를 쉬려고 들른 밥집에서 밥집지기가 차갑게 구는 바람에 밥술을 제대로 안 뜨고 일찌감치 일어섭니다. 어느 날은 밥집에서 푸근한 할머니를 만나 그만 시간 가는 줄 잊은 채 이야기를 듣습니다.

▲ 철책 너머 보이는 서해와 영종대교

김종건

동해안 해안도로를 걷다 보면 어느 곳은 도로가 폐쇄되어 해안을 멀리 돌아 안쪽으로 걸어가게끔 되어 있었다. 그런 곳은 대개가 해안가 철책이 드리워진 출입금지 지역이었다. 동해안 북쪽 해안도로에는 분단의 비극이 아직도 남아 있었다. (285쪽)

<50대 청년, 대한민국을 걷다>에는 두 가지 이야기가 나란히 흐릅니다. '나도 얼마 앞서까지 저 자리에서 바쁜 개미처럼 일만 했다'고 돌아보는 이야기가 흐릅니다. '오늘 나는 새롭게 삶을 바라보고 싶어 이 길을 조용히 걷는다'고 생각하는 이야기가 뒤따릅니다. '나도 자동차로 움직이기만 하던 때에는 이런 뜻밖인 모습을 늘 놓치고 살았다'고 되새기는 이야기가 새삼스레 흐릅니다. 그리고 '이렇게 두 다리를 믿고 걷는 길처럼, 내 삶에 든든한 다리가 되어 주는 사람이 곁에 있구나' 하고 돌아보는 이야기가 밑바탕에 잔잔히 흘러요.

▲돌아가신 어머니를 생각나게 한 김천 어머니 밥 한 상

김종건

짜장면의 양이 너무 많아 더 먹을 수가 없었다. 알고 보니 주인은 내가 국토횡단 하는 걸 알고서 면을 곱빼기로 담은 것이었다. (262쪽)

새길을 찾고 싶어 1000킬로미터를 걸은 김종건 님은 앞으로 한결 새로운 길을 걸으실 만하지 싶습니다. 스물나흘에 걸친 1000킬로미터는 좀 빡빡합니다. 책에도 곧잘 나오는데, 느긋하게 머물면서 노근리공원이라든지 정지용 집터 같은 곳에서 삶을 찬찬히 돌아보고 싶었다지만, 미리 짠 틀에 맞추어 걸을 길이 잔뜩 남아서 '느긋하게 걸으려던 길'이 뜻밖에 '바삐 걸어야 하는 길'이 되곤 했답니다.

꼭 하루 동안 어느 만큼 걸어야 하지는 않습니다. 며칠 사이에 어디까지 가야 하지도 않습니다. 천 킬로미터를 천 날에 걸쳐서 걸을 수 있어요. 하루에 시나 군 한 곳을 잡고서 천천히 걸어서 전국을 두루 돌아볼 수 있습니다. 시라면 하루에 구 한 곳만 두루 거닐어 볼 수 있습니다. 시골 읍내뿐 아니라 면내도, 또는 마을마다 두루 돌아보는 마실길을 누려 볼 수 있습니다. 때로는 어느 시나 군에서 이틀이나 사흘을, 나흘이나 닷새를 머물면서 더 깊고 넓게 거닐어 볼 만합니다.

▲한국을 먼저 '종단'하면서 닿은 부산. 부산역 공무원한테 말씀을 여쭈어 확인글을 받고 사진을 찍다.

김종건

갓길이 충분히 확보되어 있는데도 갑자기 뒤에서 울리는 화물차 경적은 나를 깜짝 놀라게 해 불쾌하기 짝이 없었다. 하지만 그런 것에 너무 신경 쓸 건 없었다. 나만 손해니까. (97쪽)

짜장면 한 그릇을 시켰을 뿐인데 곱빼기로 주고 밥까지 덤으로 주는 밥집이 있어요. 뒤에서 갑자기 빵빵거리며 놀래키듯 괴롭히는 운전수가 있어요. 우리 곁에 숱한 사람이 숱한 모습으로 함께 있습니다.

우리는 서로 아름다이 이웃이 될 수 있습니다. 우리는 서로 즐겁게 어깨동무를 할 수 있습니다. 한결 천천히 걸을 수 있다면, 때로는 자전거를 타고, 때로는 함께 냇물을 헤엄치고, 때로는 버스나 택시에 몸을 싣기도 하면서, 이제껏 바라보지 못한 삶을 새롭게 지켜볼 수 있습니다.

나이가 아닌 젊음을 생각하는 뚜벅님 마음밭에 즐겁게 씨앗 한 톨이 깃들었으리라 봅니다. 이 씨앗이 곱디곱게 자라서 이 땅 골골샅샅에 상냥한 꽃 한 송이로 피어나면 좋겠습니다.

▲마지막 고비에서. 등짐을 내려놓고 맨몸으로 달리기를 하면서 고개를 넘다.

김종건

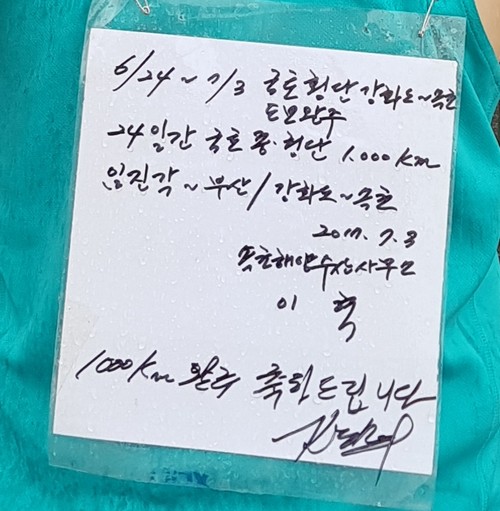

▲1000킬로미터에 이르는 종단+횡단을 마치고, 속초 공무원한테서 확인글을 받은 자국.

김종건

50대 청년, 대한민국을 걷다 - 혼자가 되었던 1,000km의 걸음과 24일의 시간

김종건 지음,

책미래, 2018

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

우리말꽃(국어사전)을 새로 쓴다. <말꽃 짓는 책숲 '숲노래'>를 꾸린다. 《쉬운 말이 평화》《책숲마실》《이오덕 마음 읽기》《우리말 동시 사전》《겹말 꾸러미 사전》《마을에서 살려낸 우리말》《시골에서 도서관 하는 즐거움》《비슷한말 꾸러미 사전》《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》《숲에서 살려낸 우리말》《읽는 우리말 사전 1, 2, 3》을 썼다.

공유하기

새길을 찾고 싶어 24일간 1000km 걸은 남자

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기