조선시대 한양도성을 동서로 관통하는 중심도로가 앞서 살펴본 '종로'라면, 일제강점기 이후 '종로 이북의 북촌'을 동서로 관통하는 도로는 '율곡로'이다. 하지만 이 도로는 종로처럼 모두 같은 시기에 건설된 것이 아니다. 처음 조선초기에는 경복궁과 창덕궁을 연결했던 좁은 도로로 존재했다. 그리고 이러한 도로형태는 500년 넘게 계속되었다.

그러나 경술국치 이후 근대화란 미명 하에 경성의 도시설계를 조선총독부에서 하게 되면서 북촌에 커다란 변화를 가져왔다. 이번 탐방장소인 종로구 가회동 일대를 기준으로 이러한 도시설계의 변화를 살펴보도록 하자.

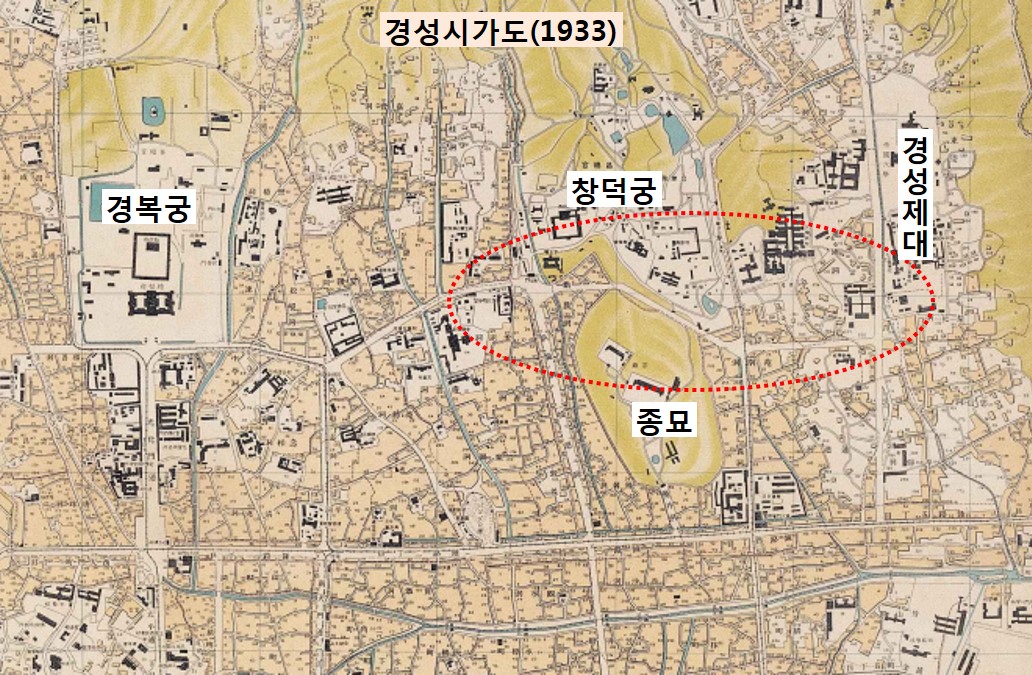

왜 종묘는 '섬'이 되었나

▲ 북촌 일대 주요도로의 건설시기 ⓒ 유영호

먼저, 조선 초기 경복궁과 창덕궁을 연결하고 있던 도로는 1910년 경술국치 이후 바로 대로로 확장되었다. 그리고 10년 뒤인 1920년, 돈화문에서 종로까지만 개설되었던 돈화문로는 일본인 거류지인 혼마치(충무로)까지 직선으로 확장되어 당시 조선헌병대사령부가 위치한 현 남산골한옥마을까지 개통되었다.

당시 조선의 왕인 영친왕이 창덕궁에 머물고 있었다. 따라서 남산 왜성대에 위치한 조선총독부에서 영친왕이 있는 창덕궁까지 가려면 현재의 명동일대를 지나 크게 돌아가야 했다. 이러한 불편을 없애기 위해 바로 창덕궁과 총독부가 위치한 남산 쪽으로 직선도로를 개설한 것이다.

이후 1932년, 조선시대 내내 하나로 연결되어 있던 창덕궁과 종묘가 현재의 율곡로 개통으로 잘리고 마는데, 이러한 도시계획이 조선왕가의 맥을 끊어놓기 위한 행위였다는 주장이 있다. 본래 풍수지리로 보면 한양도성의 주맥이 하나는 삼각산(북한산)~보현봉을 거쳐 백악(북악산) 아래 경복궁으로 흐르는 것이며, 다른 하나는 보현봉에서 현 성균관대학교 뒷산인 응봉을 거쳐 창덕궁~종묘로 내려와 끝을 맺는다.

그리고 처음 한양도성을 설계할 당시 백악을 주산으로 하여 경복궁을 짓기로 하고, 도성설계의 교과서인 '주례(周禮) 고공기(考工記)'에 따라 좌묘우사(左廟右社), 즉 법궁의 왼쪽에는 종묘를, 오른쪽에는 사직단을 배치한 것이다.

그런데 종묘는 역대 국왕과 왕비의 신주를 모시는 곳이며, 사직단은 국가에서 '토지의 신'인 사(社)와 '곡식의 신'인 직(稷)에게 제사를 지내던 곳으로 둘의 성격과 상징은 전혀 다르다. 즉 사직단은 백성의 배를 불리기 위해 제사를 지내는 곳으로 도읍이 아닌 다른 곳에도 얼마든지 세울 수 있지만, 종묘는 그 나라의 정통성과 법통을 상징하는 공간이기 때문에 유일하게 도읍에만 건립할 수 있는 상징적 공간이다.

▲ 율곡로 개통 전(1927년 경성시가도) ⓒ 유영호

▲ 율곡로 개통 후(1933년 경성시가도) ⓒ 유영호

▲ 율곡로 개통일의 풍경(1932.4.22 동아일보) ⓒ 유영호

이처럼 조선왕조의 정통성을 상징하는 공간이었던 종묘를 창덕궁·창경궁과 분리시킴으로써 풍수지리상 지맥이 차단되어 결국 종묘가 섬처럼 되고 만 것이다. 물론 이러한 도시계획은 일제강점 초기부터 있었고, 1924년 종로구 동숭동에 경성제국대학이 설립되면서 그 일대의 도시개발로 양쪽을 직선으로 잇는 것에 대한 필요성은 있었지만 순종이 강력하게 반대하여 실행하지 못하고 있었다.

하지만 1926년 순종이 사망하자 총독부는 영친왕을 설득하여 종묘를 잘라내는 도로를 개설할 수 있었던 것이다. 그리고 창경궁과 종묘는 육교로 이동할 수 있도록 하였다.

▲ 율곡로 터널 전체 조감도 ⓒ 서울시

이 같은 역사성을 갖고 있는 율곡로는 그동안 계속해서 도로를 지하화하고 창덕궁과 종묘를 잇고자 했지만 예산상 뒤로 밀려왔다. 하지만 최근 서울시에서 드디어 그 사업을 시작하였고, 2019년 최종 완성하기로 되어 있다. 뿐만 아니라 이곳을 지나는 율곡로가 4차선으로 교통체증의 주범이었는데, 지하화하면서 6차선으로 도로도 확장할 계획이라고 한다.

율곡 이이가 과연 인사동에 살았을까?

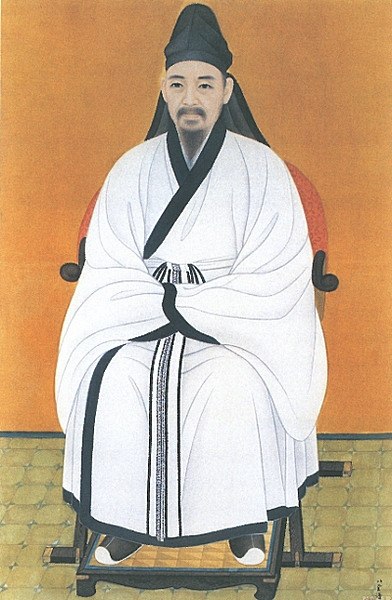

▲ 친일화가의 대부 김은호에 의해 그려진 율곡 이이의 표준영정 ⓒ 한국학중앙연구원

앞서 율곡로의 역사를 이야기하면서 독자들의 이해를 돕기 위해 현재 사용하고 있는 명칭 그대로 사용하였다. 그렇다면 율곡로라는 도로명칭은 언제, 어떤 이유로 작명되었는지 살펴보자.

먼저, 1966년 경복궁 동십자각에서 대학로 이화사거리까지의 도로를 율곡로라고 작명하였는데, 그것은 이 도로가 지나는 인사동 137번지의 현 승동교회 일대가 율곡 이이의 집터였기 때문이다. 서울시가 처음 표석을 세울 때는 관훈동 197번지 백상빌딩 앞에 세웠지만 고증에 따라 다시 현 위치로 옮긴 것이다. 그런데 이에 대하여 대부분의 역사학자들은 인정하지 않고 있다. 왜 그럴까?

이이는 외가인 강원도 강릉 오죽헌에서 태어났으며, 조상의 고향인 경기도 파주에서 성장하였다. 또 황해도 해주의 서쪽 벽성군에 거주하였다. 그러나 관직에 있을 때 한양의 집은 명확히 알려진 게 없다. 다만 1584년(선조17) 1월 16일 대사동(大寺洞) 우사(寓舍)에서 사망했다는 기록이 현재 그의 집터를 알리는 표석의 유일한 증거이다. 대사동은 오늘날 종로구 관훈동 일대의 옛 지명이다.

그런데 다른 기록에 의하면 이이는 현 청와대 서쪽의 궁정동, 청운동, 효자동 일대의 옛 지명인 장동(壯洞)에서도 살았을 뿐만 아니라, 황해도 해주에 있던 자신의 사당을 장동으로 옮겨온 것을 알 수 있다. 또 장동의 집은 이이의 사후 180여 년이 지난 뒤에도 남아 있었다고 한다.

"계미(영조 39, 1763)년 3월 2일 율곡 선생 사당이 해서(海西: 황해도)로부터 장동 옛 집으로 되돌려 모셔지니 선비들이 교외로 나가 맞이하였다. (중략) 함께 나아가서 사당을 뵙고 절하였다." - 박사해(朴師海), <창암집(蒼巖集)>

더욱이 대사동 우사에서 사망했다는 기록에서 '우사'는 '남의 집'이나 '타향에서 임시로 몸을 붙여 사는 집'을 뜻하는 말이다. 이이의 한양 거주지에 대한 완벽한 언급은 없지만 기록으로 남아 있는 것과 정황이 이러하다 보니 역사학자들은 인사동에 설치된 이이 집터 표석에 대하여 신뢰를 하지 않는 것이다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고