▲1976년 첫 범우문고부터 현재까지 디자인과 판형이 조금씩 바뀌었다.(왼쪽부터) 가장 공들인 책꼴은 역시나 첫 장정, 가장 인기 있던 시절은 두 번째다.

조경국

<무서록>을 구입해 읽은 것은 20대 후반이었다. 109번째 범우문고로 나온 <무서록>을 제대하고 읽고선 감명했던 것은 <문장강화>에서 배운 바가 컸기 때문이었다. 대학 시절 선배의 강요로 읽은 <문장강화>는 글쓰기의 맥을 알려주는 길눈이였다(<문장강화>도 범우문고로 나왔으나, 1988년 창비 교양문고로 나온 것이 더 앞섰다).

<문장강화>에서 이태준은 수필에 대해 "누구에게 있어서나 수필은 자기의 심적 나체다. 그러니까 수필을 쓰려면 먼저 '자기 풍부'가 있어야 하고 '자기의 미'가 있어야 할 것이다"고 했다. <무서록>은 <문장강화>에서 말한 '자기 풍부'와 '자기의 미'의 증거다.

다른 문학작품보다 수필이 특별한 건 작가의 '심적 나체'를 마주할 수 있기 때문이다. 다른 글들보다 수필은 작가의 깊은 속까지 숨김 없이 드러낼수록 더 매력적이다. 그만큼 작가는 고통스럽겠지만.

어쨌거나 주머니 가벼웠던 젊은 시절 <무서록>을 목록에 포함하고 있던 '범우문고'는 훌륭한 책동무였다. 지금이야 값이 권당 4,900원이지만 이 책을 구입할 20년 전만 하더라도 2천 원이었다. 서점에 가서 부담없이 한 권 고를 수 있는 값이었다. 물가를 감안하면 지금 가격도 비싸다곤 할 수 없다.

헌책방에서 범우문고 초판본을 보면 값을 따지지 않고 구입한다. 간혹 보이던 것이 요즘엔 거의 찾아보기 힘들고 특히 이제 더는 나오지 않는 법정스님의 <무소유> 초판본을 찾기란 거의 불가능에 가깝고 가격도 상당히 비쌀 것이다(검색해 보니 15만 원이 가장 저렴한 가격이다). 예전에는 흔했으나, 흔했기 때문에 대접받지 못하고 사라져 버린 것들 중에 옛 문고 시리즈들이 있다.

범우문고 초판본도 귀하지만 40년이 넘은 출판사 문고 시리즈 홍보 팸플릿은 발견할 가능성이 거의 없다고 해야겠다. 아마 <무소유>보다 더 찾기 힘들지 않을까. 헌책방 책방지기 입장에선 이런 물건이 귀하고 가치 있는 물건이지만 다른 사람들에겐 별 의미 없는 종잇조각일 테다. 어쩌면 이런 사소한 물건들이 훗날 지나간 시간의 틈을 메울 수 있는 사료가 될 수 있다고 믿는다. 그래서 쉽게 버리지 못하고 쟁여두는지도 모르겠다.

<무소유>, <인연>... 독서의 대중화 이끈 범우문고

책 속에 팸플릿을 끼워 홍보하는 건 옛 방식이다. 예전에는 범우문고처럼 시리즈나 제작비를 많이 들인 전집, 출판사가 미는 작가의 책이 나왔을 때 여러 책을 함께 소개하는 팸플릿을 만들어 나눠주는 경우가 많았다.

가장 쉽게 볼 수 있는 것이 앞선 글에 소개했던 책갈피형이고, 두 번째가 팸플릿이다. 출간 목록과 짧은 소개글을 넣는 경우가 대부분이었다(다른 방식은 다음에 소개할 계획). 이 팸플릿만 놓고 보면 출판사가 어떤 책을 출간했는지, 어떤 작가와 책에 집중하고 있는지 단번에 알 수 있다. 출판사 팸플릿은 당시 그 출판사의 현황을 보여주는 작은 지표라 생각한다.

1976년부터 나오기 시작한 범우문고는 처음엔 '범우에세이문고'와 '범우소설문고'로 나뉘어 있었으나 나중에 목록을 합쳤다. 문고 시리즈를 시작하고 한 해만에 에세이문고는 65권(권당 280원), 소설문고는 35권(권당 350원)이나 출간했다(책만 귀하다고 생각하는 건 아니기 때문에 책값을 다른 물건과 비교하는 건 내키지 않지만, 당시 인기 있던 담배 '거북선' 한 갑이 200원이었다. 그래도 담배보다는 책이 더 귀한 물건이지 싶다). 범우문고가 40년이 넘은 현재 목록이 312권인 걸 감안하면 얼마나 폭풍같은 속도와 기세로 책을 쏟아냈는지 알 수 있다. 요즘 같은 시절엔 엄두도 못낼 일이다.

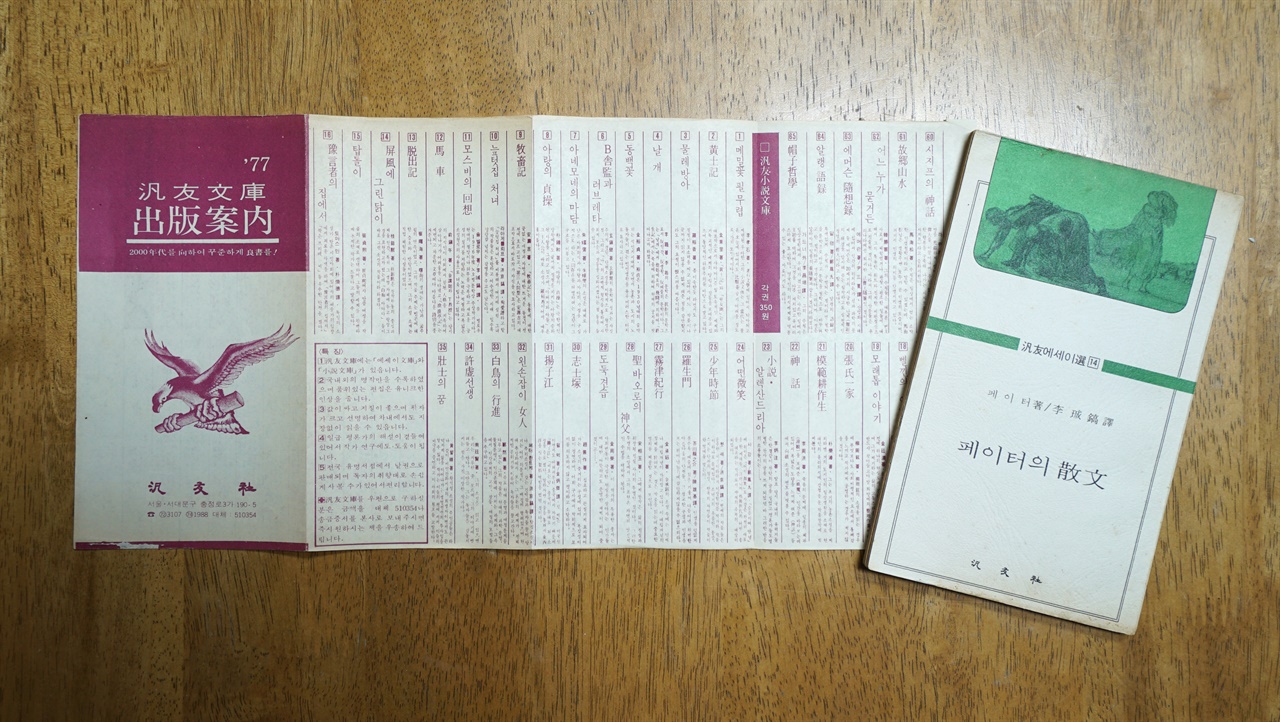

▲1977년 만들어진 범우문고 출판안내 팸플릿과 <페이터의 산문>

조경국

범우문고 <페이터의 산문>에서 발견한 ''77 범우문고 출판안내'를 보면 범우문고의 특징은 다음과 같다.

-범우문고에는 '에세이 문고'와 '소설 문고'가 있습니다.

-국내 외의 명작만을 수록하였으며 품위 있는 편집은 유니크한 인상을 줍니다.

- 값이 싸고 지질이 좋으며 활자가 크고 선명하여 차내에서도 지장 없이 읽을 수 있습니다.

-일급 평론가의 해설이 곁들여 있어서 작가 연구에도 도움이 됩니다.

-전국 유명서점에서 낱권으로 판매되며 독자의 취향대로 손쉽게 사볼 수가 있어서 편리합니다.

지금으로선 크게 감흥이 없을 수도 있겠지만 당시 범우문고의 시도는 시대를 앞선 것이었다. 범우문고의 판형과 디자인은 몇 차례 바뀌었는데 내 기준으론 이 첫 번째 장정이 가장 훌륭하다. 책의 만듦새에 크게 공을 들인 것이 책의 디자인도 지금 보아도 촌스럽지 않거니와 얇은 책임에도 실로 내지를 묶어 튼튼하게 제본했고, 비닐커버까지 있다. 글자 크기도 당시 기준으론 꽤나 커서 세로쓰기임에도 가독성이 나쁘지 않다.

"차내에서도 지장 없이 읽을 수 있"다고 소개한 것은 1970년대 이후 버스에서 책을 읽는 사람들이 급격하게 늘었기 때문에 넣은 글이리라. 범우사 윤형두 대표는 법정스님 입적 이후 <중앙일보>와 한 인터뷰에서 "(1970년 개통된) 경부고속도로의 덕을 많이 봤다. 서울에서 부산까지 가면서 읽기 좋은 분량으로 편집했다. 강남버스터미널에 서점을 만들 정도였다"고 밝히기도 했다. 당시로선 버스나 기차로 이동하며 조용히 즐길 수 있는 건 책밖에 없었다. 얼마나 많은 사람들이 버스를 탈 때 범우문고를 구입했으면 출판사에서 직접 서점을 운영할 정도였을까.

피천득의 <인연>과 법정 스님의 <무소유>는 범우문고로 나와 많은 독자들의 사랑을 받았고, 범우문고의 인지도를 높이는 데 기여했다. 주머니 가벼운 독자로선 어떤 것을 선택해도 실패하지 않을 '국내 외의 명작'만 추려둔 범우문고를 신뢰할 수밖에 없지 않았을까. 나 또한 그랬다. 서점에 가서 딱히 마음에 드는 책을 만나지 못했을 때 범우문고가 꽂혀 있는 서가에서 무엇이든 골라나오는 때가 많았으니까.

특히 범우문고의 수필들은 문장의 아름다움을 헤아릴 수 있는 안목을 키워주었다. 이태준의 <무서록>과 법정스님의 <무소유>와 피천득의 <인연>뿐이랴, 조지 기싱도 김진섭도 임어당도 미키 기요시도 모두 범우문고로 먼저 만났으니까. 범우문고는 오랜 세월 나를 포함해 많은 이들에게 책의 길을 밝히는 길눈이었으리라.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

공유하기

'경부고속도로 덕 봤다'는 책, 안 본 사람 없을 걸요

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기