▲주시경 선생주시경 선생

한글학회

주시경은 『독립신문』에 기명으로 몇 편의 글을 썼다.

다음은 제47호와 제48호에 같은 제목으로 쓴 글이다.

사람들이 사는 땅덩이 위 다섯 큰 부주 안에 있는 나라들이, 제가끔 본토 말이 있고 제가끔 본국 글자들이 있어서 각기 말과 일을 기록하고, 혹간 말과 글자가 남의 나라와 같은 나라도 있는데, 그 중에 말하는 음대로 일을 기록하여 표하는 글자도 있고, '무슨 말은 무슨 표'라고 그려 놓는 글자도 있는지라.

글자라 하는 것은 단지 말과 일을 표하는 것이라, 말을 말로 표하는 것은 다시 말하잘 것이 없거니와, 일을 표하자면 그 일의 사연을 자세히 말로 이야기를 하여야 될지라. 그 이야기를 기록하면 곧 말이니, 이런 고로 말하는 것을 표로 모아 기록하여 놓은 것이나 표로 모아 기록하여 놓은 것을 입으로 읽는 것이나 말에 마디와 토가 분명하고 서로 음이 똑 같아야, 이것이 참 글자요, 무슨 말은 무슨 표라고 그려 놓는 것은 그 표에 움직이는 토나 형용하는 토나 또 다른 여러 가지 토들이 없고, 또 음이 말하는 것과 같지 못하니, 이것은 꼭 '그림'이라고 이름하여야 옳고 '글자'라 하는 것은 아주 아니 될 말이라.

또, 이 두 가지 글자들 중에 배우기와 쓰기에 어렵고 쉬운 것을 비교하여 말하면, 음을 좇아 쓰게 만드는 글자는 자ㆍ모음('모음'이란 것은 소리가 나가는 것이오, '자음'이란 것은 소리는 아니 나가되 모음을 합하면 모음의 도움으로 인하여 분간이 있게 소리가 나가는 것이라)에 분간되는 것만 각각 표하여 만들어 놓으면 그 후에는 말을 하는 음이 돌아가는 대로 따라 모아 쓰나니, 이러함으로 자연히 글자 수가 적고 무리가 있어 배우기가 쉬우며, 글자가 몇이 안 되는 고로 획수를 적게 만들어 쓰기도 쉬우니,

이렇게 글자들을 만들어 쓰는 것은 참 의사와 규모와 학문이 있는 일이오, 무슨 말은 무슨 표라고 그려 놓는 것은 물건의 이름과 말하는 것마다 각각 표를 만들자 한즉 자연히 표들이 몇 만개가 되고, 또 몇 만 개 표의 모양을 다 다르게 그리자 한즉 자연히 획수가 많아져서 이 몇 만 가지 그림들을 다 배우자 하면 몇 해 동안 애를 써야 하겠고,

또 획수들이 많은 고로 쓰기가 더디고 거북할뿐더러, 이 그림들의 어떠한 것이 이름진 말 표인지 움직이는 말 표인지 알 수가 없고 또 잊어버리기가 쉬우니, 이는 때〔시간〕를 공연히 허비하고 애〔노력〕를 공연히 쓰자 하는 것이니, 참 지각 없고 미련하기가 짝이 없는 일이라.

옛적 유럽 속에 있던 패니키아란 나라에서 만든 글자들은, 자ㆍ모음을 합하여 스물 여섯 자로되, 사람들의 말하는 음들은 다 갖추었는 고로, 어떤 나라 말의 음이든지 기록하지 못할 것이 없고, 또 쓰기가 쉬움으로 인하여, 지금 문명한 유럽 속의 여러 나라들과 아메리카 속의 여러 나라들이 다 이 글자로 제 나라 말의 음을 좇아 기록하여 쓰는지라.

조선 글자가 페니키아에서 만든 글자보다 더 유조하고 규모가 있게 된 것은, 자ㆍ모음을 아주 합하여 만들었고, 단지 받침만 때에 따라 넣고 아니 넣기를 음의 돌아가는 대로 쓰나니, 페니키아 글자 모양으로 자ㆍ모음을 옳게 모아 쓰려는 수고가 없고, 또 글자의 자ㆍ모음을 합하여 만든 것이 격식과 문리가 더 있어 배우기가 더욱 쉬우니, 우리 생각에는 조선 글자가 세계에서 제일 좋고 학문이 있는 글자로 여겨지노라.

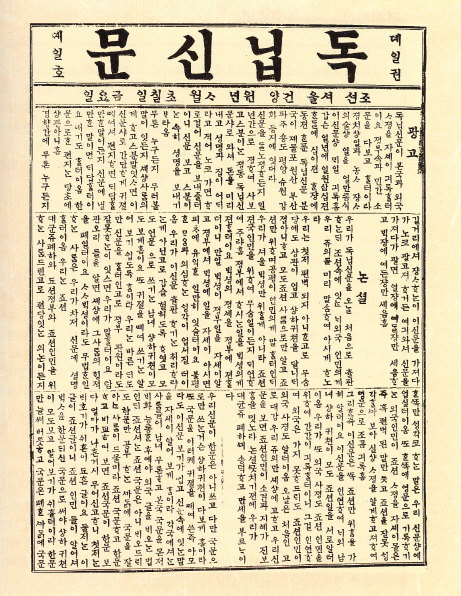

▲독립신문

이상기

조선이 가장 처음에는 말을 기록하는 표가 없는 까닭에, 기자께서 조선에 오신 후로부터 한토 학문을 전하고자 하신 즉 이를 말로만 가르치실 수가 없어 한토 글자를 가르치셨고, 한토의 사적을 배우려 하는 사람들도 그 글자를 모르고는 염량하기가 어려운 고로 차차 그 글자를 공부하는 사람들이 많아졌는지라.

이 글자들은 무슨 말은 무슨 표라고, 도무지 학문이 없게 그려 놓은 그림인 고로 배우기가 어렵고 쓰기가 어려우나, 이 그림으로 학문도 그려서 배우며 사기도 그리며 편지도 그려서 사정도 통하였으니, 그 전에 이런 그림 글자나마 없을 때보다는 좀 도움됨이 있어 몇 천 년을 써 내려 오다가,

조선 세종대왕께서 문명의 정치를 힘쓰시어 더욱 학문을 나라 안에 넓히고자 하시고, 서울과 시골에 학교를 많이 세우시며 국내에 학식이 있는 선비들을 부르시어 여러 가지 서책들을 많이 만들어 내시며 백성을 다 밝게 가르치자 하시니, 한문 글자가 배우기와 쓰기에 어렵고 지리한 것을 염려하시고, 서장국 글자를 인하여 말하는 음을 좇아 쓰게, 글자들을 어리석은 아이라도 하루 동안만 배우면 다 알게 만드시어,

국내의 백성을 가르치시며(이름은 '훈민정음'이라 하셨으니, 뜻은 "백성을 가르쳐 음을 바르게 하시는 것"), 한문 책들을 이 글자로 뜻을 새겨서 판에 박아 내시고, 또 새 책들도 많이 만드시어 그 한문 글자를 모르는 인민들도 다 알게 하옵셨는지라.

(주석 21)

주석

21> 이 글은 『독립신문』 제2권 제47호(1897. 4. 22)와 제48호(4. 24.) 두 차례에 걸쳐 실린 글을 지금 맞춤법에 맞도록 손질한 것이다. 한글학회, 『겨레의 글자살이는 한글만으로』, 10~11쪽, 1990.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

군사독재 정권 시대에 사상계, 씨알의 소리, 민주전선, 평민신문 등에서 반독재 언론투쟁을 해오며 친일문제를 연구하고 대한매일주필로서 언론개혁에 앞장서왔다.

---------------------------------------------

공유하기

한자에는 무슨 조화가 붙은 줄로만 여기니 진실로 애석한 일이도다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기