▲필자의 책상매일 사서 출근하는 음료이다.

최원석

출근길, 항상 번화가로 향한다. 아침 출근길에 매일 가는 테이크아웃 커피숍에 커피 여러 잔을 사고도 남을 포인트가 쌓였을 정도다. 그만큼 커피숍은 일상에 가깝고 익숙한 공간이다.

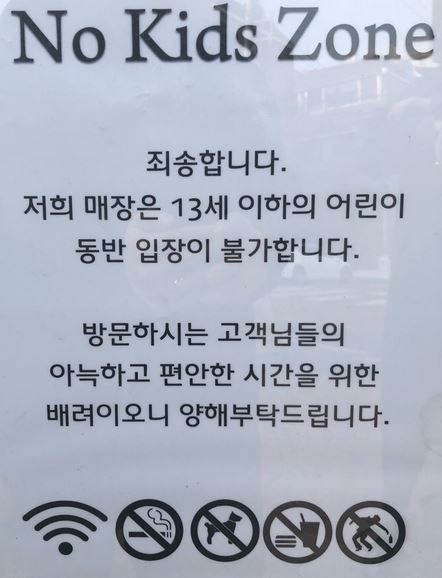

번화가에는 일명 '노 키즈 존'(No kid's zone)인 커피숍이 많다. 노 키즈 존은 일반적으로 13세까지의 아이의 출입을 불허하는 장소이다. 아기를 키우기 전에는 눈에 들어오지 않던 이 단어를 매일 마주치니 매우 불편하고 불쾌해졌다. 누가 뭐라고 한 것도 아닌데도 말이다.

커피를 우리 가족이 함께 즐기는 건 어려운 일이었다. 아기가 태어나고 함께 커피를 마시러 근처 카페에 간 적이 열 손가락 안에 든다. 그마저도 아기의 컨디션이 좋지 않으면 마시던 음료를 급히 정리하고 커피숍을 뛰쳐나오기 일쑤였다.

그래도 주말이면 밖에서 아기와 엄마에게 잠시라도 휴식을 주고 싶었다. 매일 같이 먹는 음료 한 잔의 여유를 아내에게도 주고 싶었다. 아기도 커피숍의 창밖을 보며 집에만 갇혀 있던 답답함과 지겨움, 마음의 응어리(?)를 덜어내었으면 하는 마음도 있었다.

아기를 데리고 밖에 나갈 때 부부는 많은 아기용품들을 챙겨야 한다. 아기의 기저귀는 자주 갈아야 하니 당연한 것이고, 마스크와 같은 여분의 방역 물품 등 여러 가지 물건을 챙겨야 한다. 잠깐이고 멀리 나가는 것이 아닌데도 말이다. 이렇게 한번 더 꼼꼼히 챙긴 물건들을 점검하는 이유가 있다. 아기를 키우는 부부의 입장에서 예상치 못한 일이 종종 발생하기 때문이다.

커피숍에서 벌어진 일

지난 주말의 일이다. 아기가 이유식을 다채롭게 먹기 시작하면서 시장을 보러 나갈 예정이었다. 아이가 외출을 좋아하니 함께 나가보자고 마음을 먹고는 아기용품과 유모차를 챙기고 집을 나섰다.

집 근처에 공사 중이던 커피숍이 드디어 영업을 개시했는지 먼발치로 화환들이 보였다. 아내의 의사를 묻고 아기의 상태를 탐색(?)했다. 다행히도 분유를 막 챙겨 먹고 기저귀까지 갈아서인지 아기는 컨디션이 좋았다.

▲카페에서아기와 처음 카페를 찾았던 날의 사진

최원석

그렇게 입성한 커피숍에는 주말을 맞아 많은 사람들이 여유를 즐기고 있었는데 대단지 아파트가 많은 동네 특성상 아기와 아이를 동반한 부부도 보였다. 주문을 하고 자리에 앉았다. 아기만 잘 있어 준다면 잠시의 여유가 감히(?) 허락될 시점이었다.

'흐에에에에엥'

그때였다. 9개월인 아기보다 한 살은 많아 보이는 아이의 울음 소리가 들렸다. 소리가 나는 쪽을 쳐다보니 아기 엄마와 아빠가 우는 아기를 달래고 있었다. 이내 부부가 말하는 소리가 들려왔다.

"그러게 아까부터 그랬잖아. 못 하게 했어야지."

자세히 보니 바닥에 음료가 쏟아져 있었다. 아기가 음료를 쏟아 부부가 화난 것처럼 보였다. 이내 부부도 실랑이를 벌이기 시작했다. 그러고 얼마의 시간이 지났을까? 부부는 한껏 상기된 상태로 일어섰다. 사장님으로 보이는 분이 부부에게 다가갔다.

"그냥 가세요. 제가 치울게요."

"아 네 감사합니다. 수고하세요."

순간 아득해졌다. 왜 사과를 하지 않으셨을까? 왜 직접 치운다고 하지 않으셨을까? 왜 주위에 죄송한 기색이 없었을까? 생각이 많아졌다. 물론 아이 때문에 화가 나서 싸우기까지 한 부부가 그럴 경황이 없었을 수도 있다. 아니면 아이를 데리고 급하게 시간에 쫓겨 가야 하는 곳이 있었을 수도 있다.

여러 가지를 사고의 방정식(?)에 대입해 보아도 아쉬운 지점이 많은 대처였다. 카운터로 돌아가시는 사장님께 간단한 묵례와 함께 수고했다는 인사를 건넸다. 수고했다는 인사를 하는 와중에 아기를 데려온 것이 죄송하다는 마음도 들었다. 사장님 손에 기저귀가 든 봉투가 보였기 때문이었다.

얼굴이 화끈거렸다. 비단 나의 일이 아닌데도 괜스레 마음이 무거웠다. 아내도 같은 감정이었는지 일어나자는 뉘앙스의 신호를 보냈다. 내 발걸음이 그토록 무거웠던 것은 왜였을까?

돌아오는 길에 아기는 잠이 들었다. 아기를 침대에 재워 두고 아기 엄마와 마주 앉았다. 커피숍에서 마주했던 장면들에 대해 이야기를 나눴다. '아기는 잘못이 없다. 부모의 잘못이다. 부모가 잘못된 방향으로 아기를 돌보다가 오늘 같은 일들이 벌어진 것이니, 카페에서 아기의 입장을 제한할 것이 아니라 아기를 좀 더 주의 깊게 돌보라는 캠페인성의 메시지가 필요한 것 같다'는 내용의 대화가 오갔다.

▲노 키즈 존 어느 카페의 노 키즈 존을 알리는 문구

최원석

아기는 잘못이 없다

좋은 부모까지는 아니더라도 타인에게 피해를 입히는 일을 최소화해야겠다는 다짐이 들었다. 아기에게는 잘못이 없다. 그보다는 오늘 우리 부부가 나눈 대화처럼, 피해를 주는 '배드 페어런츠'가 없어져야 하는 일이다.

오늘 퇴근길에도 아내가 좋아하는 녹차라테를 사면서 다시 한번 집 근처 카페의 사장님을 만났다. 어제 일로 혹시 이곳에 '노 키즈 존'이라는 단어가 새롭게 적혀져 있는지를 걱정하며 자세히 둘러보았던 건 안 비밀(?)이다. 다행히도 아직 이곳은 노 키즈 존이 아니었다. 기쁘면서도 씁쓸한 마음이 든다.

이 시대의 아기들 그리고 부모님들께 커피 한 잔의 여유조차 허락되지 않는다면 안 그래도 고생하고 있는 이들에게 한번 더 가혹한 형벌을 내리는 것과 다름없을 것이다. 그래서 카페 사장님들에게 이렇게 말씀드리고 싶다.

"이 시기라 더욱 힘들 아기와 부모님들을 위해, 노 키즈 존을 재고해주세요. 아기를 데리고 오시면서 더 신경을 쓰실 겁니다. 믿음으로 공간을 열어주세요. 그리고 노 키즈 존이라는 잔인한 단어는 쓰지 말고 이렇게 써 붙이면 어떨까요?"

<WELCOME, GOOD PARENTS ZONE>

'웰컴 굿 페어런츠 존'

<LOVE, GOOD PARENTS ZONE>

'러브 굿 페어런츠 존'

글을 적는 지금 이 시간에도 어딘가에서 '좋은 부모'가 되기 위해 아기와 시간을 보내고 계실 부모님들이 계시다. 자신이 마시고 싶은 음료마저, 여유마저 참아내고 계시는 분들이 계시다. 그 분들에게 시원한 아메리카노 한 잔을 닮은 위로와 격려, 그리고 존경의 마음을 드린다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글5

오랫동안 자영업자님들을 컨설팅하며 요리를 가르치고 있습니다. 현재는 콘텐츠 디자이너이기도 합니다. 지금은 이와 관련한 분야의 글을 쓰고 있습니다.

공유하기

카페 사장님들, '노 키즈 존' 말고 이건 어떠신가요?

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기