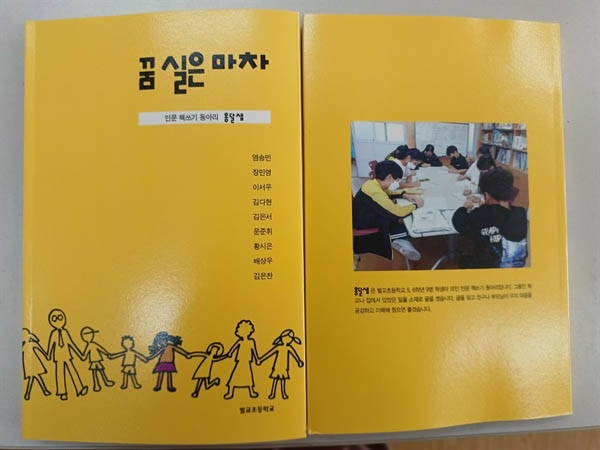

▲인문 동아리 '옹달샘' 수요일 오후 수석 선생님 교실에 모여 글쓰기에 매진하는 동아리 학생들

최미숙

5월부터 하고 싶다는 아이만 남겼다. 월요일 아침과 수요일 오후에 만나기로 했다. 또래 친구가 쓴 살아 있는 글을 읽고 어떤 것이 좋은 글인지부터 공부했다. 가장 중요한 것은 솔직하게 써야 한다고 몇 번이나 말했더니 한 아이가 "정말 솔직하게 써도 돼요?" 묻는다. "글쓰기가 어려우면 어렵다, 선생님이 싫으면 싫다라고 써야지 남 듣기 좋은 말로 포장한 글은 안 된다"고 다시 말했다.

또 내가 쓴 글 <교실 풍경>을 복사해 주고 읽게 했다. 지저분한 교실에서 치울 생각도 않고 생활하는 6학년 아이들을 보고 썼다. 다 읽고는 무슨 생각을 했는지 물었더니 한 아이는"쓰레기를 버리지 말아야 할 것 같아요", 또 다른 학생은 "글만 읽어도 교실이 어떤지 그려져요", "구체적으로 썼어요"라고 말한다.

내가 하고 싶은 말을 아이들이 찾아냈다. "글은 읽는 사람이 알 수 있도록 구체적으로 써야 한다"고 다시 일렀다. 일단 전날 있었던 일을 주제로 한 편만 써 보자고 했다. 그래야 내가 무슨 말이든 시작한다. 이론에 따라 말로 설명해 봤자 무슨 말인지 모른다.

당황한 아이들은 빈 종이만 뚫어지게 바라보며 한참을 생각하더니 드디어 손을 놀린다. 먼저 쓴 아이 글을 같이 읽고 고쳐야 할 부분을 이야기했다. 학교에서 못 쓴 글은 집에서 완성해 가져오면 다음 날 개인별로 첨삭 지도했다. 다 된 글은 컴퓨터에 파일로 보관하라고 일렀다.

여름방학이 되자 읽을 책 몇 권을 주며 감상문 쓰기 숙제를 냈다. 성실하고 욕심 있는 아이는 그 말도 헛듣지 않고 어떻게든 한다. 하기 싫은 아이에게는 강제하지 않았다. 글을 많이 쓴 순서대로 싣겠다고 말했다.

개학하자 아이들을 다시 불렀다. 하기 싫어 딴청 피우고 심지어는 나를 피해 다니는 아이도 있었다. 웃음이 나왔다. 애들 마음 백 번도 이해한다. 아마 본인들도 그만두고 싶을 때가 많았을 것이다. 그래도 일단 시작했는데 그런다고 여기서 멈출 수도 없고, 아이들을 일일이 데리러 다닐 수도 없는 노릇이다.

그나마 주제를 줄 때마다 꼬박꼬박 써 오는 애들이 있어 다행이었다. 무엇이든 본인 하기 나름이다. 글도 성실해야 쓴다. 그런 아이는 열심히 노력한 덕에 이제는 망설이지 않고 쓰는 수준이 되었다.

책이 나오려면 원고가 좀 더 많아야 했다. 2학기가 되자 정식 모임인 수요일은 한 편을 완성해야 집에 보냈다. 조금씩 좋아지는 것이 보였는지 처음에 하기 싫다고 나갔던 아이가 다시 들어오고 싶어 했다. 직접 말하기 미안했던지 담임 선생님이 찾아왔다. 마음 같아서는 안 된다고 하고 싶었지만 내치지 못했다. 최종 아홉 명이 참여했다.

글쓰기가 쉬운 것이 아니다. 몇 년째 글을 쓰는 나도 한 편 완성하려면 머리를 쥐어짜는데 아이들은 오죽하겠는가. 애들 글에 그 고민이 고스란히 드러났다. 그래도 끝까지 완주한 걸 보니 기특했다. 자신들도 원고 쌓이는 게 뿌듯한 모양이다.

친구들 책, 서로 읽으려는 아이들

▲아홉 명 학생의 글이 실린 문집1년 동안 학생들이 쓴 글을 모아 발간한 문집

최미숙

11월, 그동안 모은 글을 가져오게 했다. 일단 11월 말까지는 실을 수 있다고 했더니 두세 명은 계속 썼다. 아이들을 다시 불렀다. 원고 수를 세서 숫자를 매겨 실을 순서대로 이름을 말해줬다. 스물네 편부터 일곱 편까지 총 132편이었다. 마지막으로 사진만 내면 아이들 할 일은 끝난다.

교정 작업에 들어갔다. 반복해서 쓴 말, 지나친 접속어와 복수 사용, 1인칭 주어 남발 등 평소에 강조했는데 그대로인 글이 대부분이다. 깔끔한 문장을 만들려면 없애야 할 군말이 많았다. 1차 수정을 하고 원고를 출판사로 넘겼다. 가본이 왔다. 다시 읽었더니 오타가 여러 군데 보인다. 몇 번을 읽어도 또 고칠 곳이 생겼다. 그렇게 4차 수정까지 거쳤다. 방학하기 전 아이들에게 완성본을 주고 싶었다.

12월 23일 눈이 펄펄 오는 날 책을 받았다. 제목은 <꿈 실은 마차>로 총 100권이다. 상자를 열자 노란 표지가 화려하다. 나와 아이들이 노력한 결과다. 다음 날 학생 작가 아홉 명을 교장실로 불러 세 권씩 주며 고생했다고 격려했다.

한 권은 본인, 나머지 두 권은 직접 사인해 친척들에게 주며 자랑하라고 했더니 기뻐했다. 5, 6학년 각 반에도 다섯 권씩 줬는데 서로 읽으려고 했단다. 특히 5학년에게는 동기를 부여할 필요가 있었다. 친구 글이 책으로 나오니 신기하기도 했을 것이다.

2022년 정한 목표는 달성했다. 힘들어 하는 애들을 채근하고 다독이며 열심히 달렸다. 지도하며 지치기도 했지만, 개인 수필집에 이어 아이들 책까지 나와 뿌듯하다. 중학교에 가면 글쓰기만큼은 자신 있을 것이다. 혹시 알겠는가, 아홉 명 중 나중에 유명한 작가가 탄생할지.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

초등학교 수석 교사입니다. 학교에서 일어난 재미있는 사연을 기사로 쓰고 싶습니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기