▲‘포항 5부작’으로 명명해도 좋을 책들을 기획·출간한 김도형 씨.

김훈 제공

몇몇 사람들은 "21세기를 살고 있는 우리에게 고향이 더 이상 무슨 의미가 있냐"고 말한다. 현대 도시는 태어나고 자란 공간에 대한 기억을 흐리게 한다. 이는 부정할 수 없는 사실이기도 하다. 그러나 모두가 그렇게 느끼고 생각하는 건 아니다.

인간의 유소년 시절 '기억'과 '그리움'은 대부분 고향과 연관돼 있다. 이는 동서와 고금이 다르지 않을 터. 지지난해 시작해 최근까지 포항과 관련된 책 5권의 기획·출간에 깊숙이 관여한 사람이 있다. 이런저런 자리에서 '내 고향 포항'에 대한 애정을 무시로 드러내는 김도형(55)씨다.

대학에선 국문과를 공부했고, 출판 편집자 이력이 있는 그는 재작년 하반기부터 <포항문화의 상징과 공간> <포항의 해양문화> <원로에게 듣는 포항 근현대사> 1권과 2권, <포항-빛, 물, 철이 빚어낸 천일야화의 땅>이 출간되는 과정을 주도했다. '포항 5부작'으로 불러도 좋을 이 책들은 김도형씨의 고향 사랑이 지역에 대한 관심과 기록 욕구로 진화한 사례라고 봐도 무방할 듯하다.

책을 만들어내는 것으로 포항을 향한 애정을 드러내고 있는 그는 "앞으로도 다양한 사진, 그림과 함께 포항의 역사와 아름다움을 펼쳐 보이고 싶다"는 바람을 전했다. 바쁜 일상을 살면서도 시간을 쪼개 자신의 고향이 가진 진면목을 독자들에게 알리고 있으니, 김씨는 이제 '지역학 연구자'로 중년을 보내고 있는 셈이다.

지난 1월 말, 짙푸른 포항의 겨울 바다가 배경으로 출렁이는 조그만 카페에서 김도형씨를 만났다.

아직도 귀에 쟁쟁한 포항역의 말발굽 소리

- 경북 포항에서 유년을 보낸 것으로 안다. 태어난 동네와 1970년대 초반 당신이 기억하는 동네는 어떤 모습인가.

"지금 북구청사가 있는 중앙초등학교 근처에서 태어났는데 기억에는 남아 있지 않다. 초등학생 시절 남빈동 가구상 거리에 살았던 기억은 점점이 남아 있다. 집 근처에 제일교회가 있었고, 길 건너편에는 죽도시장이 있었다. 붉은 벽돌에 푸른 담쟁이가 드리워진 고색창연한 예배당과 시끌벅적한 장터는 너무나 대조적인 분위기였다. 이를테면 나는 성(聖)과 속(俗)의 한가운데서 유년을 보냈던 셈이다.

당시 수레를 끌고 가던 말들의 모습도 인상 깊게 남아 있다. 포항역에서 시멘트 등을 가득 싣고 출발한 마차(馬車)가 남빈동 가구상 도로를 거쳐 동빈내항 쪽으로 이동했는데, 따가닥따가닥 하는 말발굽 소리가 지금도 귀에 쟁쟁하다. 그리고 그 말들이 싸놓은 큼지막한 똥덩어리가 도로 위에 덕지덕지 있던 모습도 기억에 선명하다."

- 중고교 시절도 포항에서 보냈다. 포항 학생들의 특징이랄까, 다른 지역과 구별되는 기질 같은 게 있었는지.

"대학 가기 전에는 포항을 벗어나 본 적이 없기에 다른 지역 학생들과 구분할 재간은 없다. 하지만 학생이고 어른이고 간에 성격이 시원시원하고 분명한 것 같다."

- 대학과 군대 시절, 대학 졸업 후 서울에서 직장생활 할 땐 포항을 떠나있었다. 그때 가장 그리웠던 고향 풍경은.

"나는 유년 시절부터 동빈내항과 영일만을 보고 살았다. 대학에 입학한 후 바다를 못 보니까 정말 갑갑하더라. 그 때문에 잠시 향수병을 겪었던 것 같다. 대학 시절 해도동 고속버스터미널에 내리면 환여동 집까지 걸어서 갔다. 해도동에서 죽도시장, 동빈내항, 영일대해수욕장을 거쳐 환여동까지 자박자박 걸어간 것이다. 아마 본능적으로 그 길을 걸었던 것 같다."

▲포항 동빈내항의 설경.

김훈 제공

- 기억 속에 남은 학창시절 교수나 선배가 있다면 누구인가.

"소설가 조해일 선생이 대학 은사다. 석사 과정 때 교수님 연구실에서 단 둘이 앉아 선생님의 삶과 문학에 관한 얘기를 들었다. 학부 시절은 어수선하기 그지없었고, 석사 시절은 선생님의 말씀을 듣는 게 공부의 거의 전부라고 해도 과언이 아니다. 선생님은 나에게 기대를 하셨지만 나는 기대에 부응하지 못했으니 참 못난 제자가 되었다. 선생님은 고인이 되셨지만 그 기대에 조금이라도 부응해야겠다는 생각은 하고 있다."

- 포항으로 돌아온 것은 언제인가. 그리고, 귀향하게 된 이유는 무엇인지.

"1999년 초에 예담출판사가 설립되고 첫 편집장을 맡았다. 그해 5월에 <반 고흐, 영혼의 편지>를 출간했는데, 반응이 아주 좋았다. 그해 여름, 포항에 일자리가 생겨서 귀향하게 되었다. 대학 다닐 때부터 고향을 위해 일할 수 있으면 좋겠다고 생각했는데, 마침 기회가 생겨 별 미련 없이 고향으로 오게 됐다.

여담으로 2000년에 다빈치출판사가 설립되면서 첫 번째 책으로 <이중섭, 그대에게 가는 길>을 출간했다. 내가 포항에 있으면서 그 책의 편집을 맡았는데 다행스럽게 이 책도 지금까지 독자들의 사랑을 받고 있다."

바다가 그대로 있어서 너무 고마울 뿐

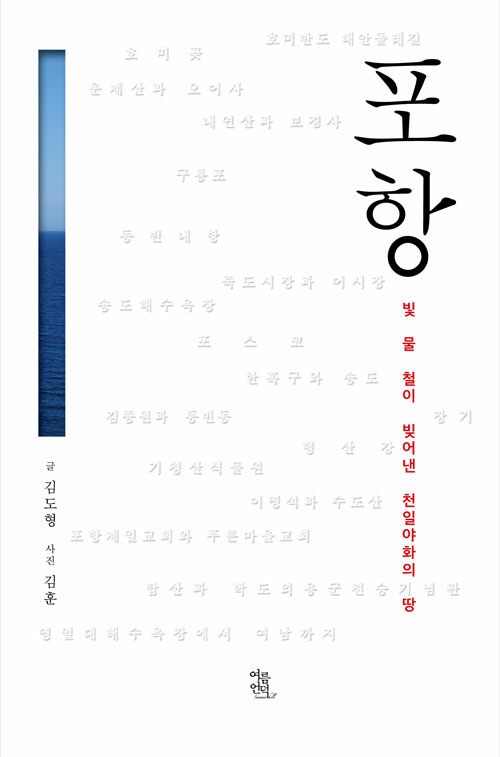

▲포항 - 빛, 물, 철이 빚어낸 천일야화의 땅, 김도형(지은이), 김훈(사진)

여름언덕

- 1970~1980년대 포항과 2023년 포항 두 시기를 비교할 때 가장 크게 변한 건 뭐고, 여전히 변하지 않은 건 뭔가.

"큰 변화라면 원도심은 쇠락했고, 부도심은 급격하게 팽창한 것이다. 원도심의 쇠락은 도시가 겪는 일반적인 현상이지만 이를 지켜보는 마음은 안타까울 수밖에 없다. 오랜만에 고향에 온 친구들로부터 어디가 어딘지 도무지 모르겠다는 말을 자주 듣는데 그 정도로 도시 풍경이 급격하게 바뀌었다. 영일만의 풍경도 많이 바뀌었지만 바다 그 자체는 변함이 없다. 내가 좋아하는 노화가의 표현을 빌리자면, 바다가 그대로 있어서 너무 고맙다."

- 얼마 전 <포항-빛, 물, 철이 빚어낸 천일야화의 땅>을 출간했다. 책을 쓰게 된 이유는 무엇인지.

"아름다운 자연과 흥미로운 역사를 배경으로 다양한 이야깃거리가 있는 곳이 포항이다. 하지만 그 이야기가 제대로 알려지지 않은 아쉬움이 있다. 이런 아쉬움을 해소하기 위해 사람들이 쉽고 편안하게 포항 이야기를 접할 수 있는 책을 고민하게 되었다. 근본적으로 이 책은 내가 포항을 공부하며 쓴 노트이자 포항에 보내는 연서(戀書)다."

-

취재와 집필 과정은 얼마나 걸렸나. 그 과정에서 힘들었던 일과 보람 있었던 일은.

"일 년 이상이 걸렸다. 이런 작업은 좋은 자료를 얼마나 섭렵하는가에 성패가 달려 있다. 그래서 포항 관련 자료를 최대한 확보하려고 애썼는데 그 과정이 쉽지는 않았다. 다행스럽게 근래 포항과 관련된 좋은 자료들이 꽤 나왔다. 포항지역학연구회에서 포항지역학총서를 열 권이나 냈고, 김진홍 선생이 1935년 발간된 <포항지(浦項誌)>에 주해(註解)를 붙인 <일제의 특별한 식민지 포항>을 냈다. 이런 책들이 집필 과정에 도움이 되었다.

내가 쓴 책에는 144장의 사진이 실려 있다. 좋은 사진을 싣고 싶어서 김훈 사진작가에게 까다로운 부탁을 여러 차례 했다. 한 마디 불평 없이 묵묵히 작업에 임해준 그가 너무 고맙다. 김진호 사진작가도 귀한 자료사진을 아낌없이 사용할 수 있도록 배려해주었다. 여러분이 이 작업에 격려와 함께 도움을 준 것이 나로서는 가장 큰 보람이다."

- 지난달엔 '북 콘서트'를 통해 독자들과 만났다. 그들은 필자인 당신에게 어떤 질문을 했는지.

"앞으로도 포항 역사를 다양한 방식으로 정리하고 알리는 작업이 필요한데 좋은 방안이 없겠냐는 질문이 묵직하게 다가왔다. 사실 이번에 낸 책은 재작년부터 발간된 <포항문화의 상징과 공간> <포항의 해양문화> <원로에게 듣는 포항 근현대사> 1권과 ·2권에 이어지는 책이다. 2년 6개월 동안 다섯 권의 책을 엮어낸 것이다.

여러 사람과의 공동 작업으로 이만한 작업이 가능했다. 이런 작업은 공공 프로젝트에 해당하고 개인이 감당하기에는 버겁다. 다양한 사진, 그림과 함께 포항의 역사와 아름다움을 펼쳐 보이는 작업을 해보고 싶은데 기회가 주어질지는 모르겠다."

호미곶 구만리 보리밭과 수필가 한흑구의 문장

▲호미곶 구만리 보리밭 풍경.

김훈 제공

- 책에는 포항과 관련된 장소-기억-인물이 다수 등장한다. 그중 독자들에게 추천하는 여행지 한 곳과 인물 한 명을 소개한다면.

"호미곶에 있는 구만리 보리밭을 권하고 싶다. 이왕이면 해 질 녘 그곳에 가서 보리밭 사잇길을 걸으며 영일만 너머 비학산 일몰을 바라본 후에 밤바다에 맑고 투명한 빛을 뿌리는 등대를 찾아가면 좋겠다. 그 이유는 어떻게 설명할 길이 없다. 직접 느껴보는 수밖에.

인물을 꼽자면, 1948년에 서울 생활을 접고 포항으로 온 한흑구 선생의 삶과 문학을 살펴봤으면 한다. 내가 이해하는 한흑구 선생은 맑고 깊은 영성의 담지자다. 한 선생은 생전에 두 권의 수필집 <동해산문>(1971)과 <인생산문>을 냈는데, 다가오는 봄에 포항의 신생 출판사인 '득수'에서 이 책을 복간하게 된다. 이토록 깊이 있는 철학적 수필을 또다시 만날 수 있을까 싶다. 선생님의 수필집이 복간되면 포항 시민들 집집마다 책상 위에 놓였으면 좋겠다."

- 단답형 질문 2개다. 당신에게 포항이란?

"어머니 같고 아버지 같은."

- 포항이란 도시를 한 문장으로 표현한다면.

"천일야화의 땅!"

- 앞으로 다루고 싶은 포항 관련 주제가 있다면 무엇인가.

"포항은 204킬로미터의 해안선을 접하고 있는 전형적인 해양도시다. 그런 까닭에 바다와 얽혀 있는 이야기가 많이 있지만 제대로 정리되지 않은 안타까움이 있다. 그 때문에 <포항의 해양문화>를 엮어냈는데 이 책은 총론에 해당한다.

앞으로 해양과 관련된 이야기를 계속 발굴해서 정리해야 한다. 문제는 이 분야에 종사했거나 이 분야의 사정을 깊이 아는 분들이 대부분 고령이어서 작업을 할 수 있는 시간적 여유가 별로 없다는 것이다. 뜻 있는 사람들과 이 작업을 함께 해보고 싶은 마음이 있다.

- 올해 개인적 꿈이 있다면.

"꿈이라기보다는 계획을 말해야겠다. 앞서 말한 대로 3월까지는 한흑구 선생의 수필집 편집을 마무리해야 하고, <원로에게 듣는 포항 근현대사> 3권도 연말까지 내야 한다. 틈틈이 다른 원고도 써야 한다. 생업에 매진하면서 이런 일을 해야 하니 정신 바짝 차려야 하겠다는 생각이 든다."

- 마지막으로 덧붙이고 싶은 말은.

"한흑구 선생은 1974년 한 신문과의 인터뷰에서 1948년 포항에 왔을 때 포항 분위기가 '한국 속의 뉴욕과 같았다'고 하셨다. 일본, 만주 등 각처에서 모인 사람들이 살고 있었기에 섞여 살기가 힘들지 않았다는 얘기다. 선생은 포항의 그런 개방성 덕분에 1979년 11월 작고하실 때까지 포항에서 사셨지 않나 싶다.

물론 선생이 그토록 좋아하던 바다가 있었기 때문이기도 하겠고. 곰곰이 생각해보면 바다와 개방성은 동전의 앞뒷면 같기도 하다. 지방이 어렵다고 하는데, 포항은 이런 매력이 있는 곳이고 이 매력을 잘 살려 나가면 더 멋있는 도시가 될 수 있을 것 같다."

포항 - 빛, 물, 철이 빚어낸 천일야화의 땅

김도형 (지은이), 김훈 (사진),

여름언덕, 2022

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

<아버지꽃> <한국문학을 인터뷰하다> <내겐 너무 이쁜 그녀> <처음 흔들렸다> <안철수냐 문재인이냐>(공저) <서라벌 꽃비 내리던 날> <신라 여자> <아름다운 서약 풍류도와 화랑> <천년왕국 신라 서라벌의 보물들>등의 저자. 경북매일 특집기획부장으로 일하고 있다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기