▲한글. 가나다라마바사.

오마이뉴스

수석 교사인 나는 수업 컨설팅과 저경력 교사 멘토링 등 할 일이 많다. 하지만 그래도 지난해 가장 뿌듯했던 것은 2년 동안 OO에게 한글을 가르쳤던 일이다. 처음 만났을 때 그 아이는 본인 이름만 겨우 쓰고, 그것도 순서 없이 '그리는' 수준이었다. 어휘도 또래 친구에 비해 아는 게 많이 없어 갈 길이 까마득했다.

1학년 4월에 만나 방학 빼고 8개월 동안 가르쳐 겨우 글을 깨치긴 했지만 2학년 공부를 따라갈 만큼의 실력에 미치지 못했다. 낱말을 연결해서 유창하게 읽지 못하고 짧은 문장인데도 내용을 물으면 대답을 못 했다.

글만 읽을 줄 안다고 그대로 두면 뒤처질 게 뻔했다. 자신 있게 대답하는 또래 틈에서 위축돼 말 한 마디 제대로 못하고, 시간을 무슨 생각으로 보내는지 안쓰러웠다. 그래서 한 해 더 가르쳤다.

지난해 3월 마지막 주에 그 아이를 불렀다. 학년말 방학 동안 뭘 하고 어떻게 지냈는지 물었지만 역시나 대답은 없었다. 한글 공부를 열심히 하자고 말하니 기특하게도 고개를 끄덕였다. 수업 마치고 하면 좋겠지만, 그 시간대엔 방과 후 수업이나 학원에 가느라 일정이 바빠 빼먹는 날이 많을 듯했다. 그래서 일주일에 세 번 아침 시간에 공부를 하기로 했다.

"하기 싫으면 그렇다고 말해도 돼"

1학년(2021년) 때는 일주일에 네다섯 번을 만났었다. 하루는 올 시간이 지났는데 한참을 기다려도 나타나지 않았다. 그 아이의 담임에게 전화했더니 보냈다고 했다. 수화기를 내려놓는데 복도에서 누군가 아이 이름을 부르며 "계단에서 뭐 하냐?" 묻는 소리가 들렸다. 문을 열어 봤더니 그 아이는 한쪽 구석에 고개를 숙인 채 서 있었다. 교실에 데리고 와 의자에 앉히며 "공부하기 싫었구나. 그래서 복도에 있었어?"라고 물었다. 아이는 눈만 끔뻑끔뻑했다. 다시 "하기 싫으면 그렇다고 말해도 된다"고 했더니 그제서야 고개를 끄덕인다.

아차 싶었다. 아이 마음은 생각지도 않고 아침마다 오라고 했으니 얼마나 싫었을까? 친구들은 담임 선생님과 시간을 보내는데 자기만 한글을 공부한다고 다른 교실로 가야 하니 힘들기도 했겠다.

실은 나는 나대로 시작할 때 목표(유창하게 읽기)에 차질이 생겨 답답하고 조급했다. 또 근무지 4년 만기로 학교를 옮길지도 몰라 이래저래 걱정이었다. 2학년 때 누군가가 관심을 갖고 일대일로 지도하면 더할 나위 없겠지만 그렇게 된다는 보장도 없어 어떻게든 책임지고 싶었다.

무엇보다 학년이 올라가면서 자신을 공부 못하는 아이라 스스로 낙인찍고, 상처받을까 봐 그게 가장 걱정이었다. 욕심을 부린다고 빨리 나아지지 않는다는 걸 알면서도 겨우 여덟 살 된 아이 마음을 헤아리지 못하고 욕심껏 앞만 보고 달렸다. 그제서야 아이가 보였다.

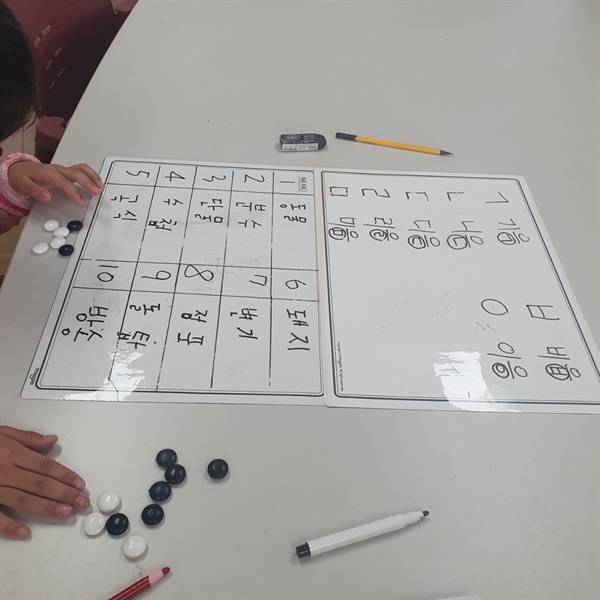

▲ 불러주는 글자 받아쓰기 불러주는 글자를 자모음 분절과 합성으로 음운인식 훈련하며 받아쓰기

최미숙

생각해 보니 늦잠을 자서 빠진 적은 있어도 교실로 데리러 간다든지, 짜증을 낸 적은 한 번도 없었다. 아침마다 성실하게 오는 걸 당연하게 여겼다. 스스로를 반성하며 OO에게 미안하다고 사과했다. "당분간은 교실에서 친구들과 놀고 선생님이 부르면 그때 다시 해도 되겠냐"고 물었다. 고개를 끄덕이기에 "그럼 앞으로는 3일씩만 하자"고 달랬다.

한 주를 쉬고 다시 만난 아이 표정은 편안했다. 나는 '아프다' '슬프다' '하기 싫다'고 말하라고 다시 한번 일렀다. 묻는 말에 반응이 없어 답답할 때가 참 많았다. 내 목소리가 조금만 변하면 바로 눈을 내리깔고 입을 다물어 버리기도 했다. 조바심을 누르고 아이를 달래며 흥미를 잃지 않게 하려고 애썼다. 공부 끝나면 아이가 좋아하는 간식을 2개씩 줬다.

하루는 급식실에서 밥을 먹는데 OO가 오더니 말없이 눈으로 부른다. 스스로 내 곁에 온 것만도 나름 용기를 냈을 것이다. 안아서 머리를 쓰다듬으며 열심히 하자고 격려했다. 시끌벅적한 아이들을 뒤로하고 작은 몸으로 뛰어가는 뒷모습이 짠했다.

2022년 새 학기 때 난독증 전문가(자격증) 과정을 신청했었다. 체계적으로 공부해 좀 더 전문 지식을 쌓고 아이의 수준을 정확히 진단해 더 좋은 방법으로 가르치면 훨씬 빠르게 목표에 도달하지 않을까 생각했다.

저마다의 장소와 저마다의 시간 속에서 크는 아이들

얼마 뒤 마음을 가다듬고 아이를 불렀다. 그동안 공부했던 실력을 확인해보자며 진단지를 보였다. 처음엔 조금 두려워하더니 하나하나 설명하니 수긍하고 시키는 대로 잘 따랐다.

꾸준히 한 결과 내용 이해력은 약간 부족하지만 처음 세웠던 목표에 도달했다. 지금은 자기 생각을 말하고, 궁금한 것이 있으면 묻기도 한다. 정확한 발음으로 문장은 물론 어려운 받침이 있는 낱말도 척척 읽고 쓴다.

2022년 겨울 방학이 가까워질 때 "12월 말까지만 수업을 하자"고 했더니 아쉬워하기까지 했다. 할 수 없이 1월 5일 종업식 날 아침까지 공부하고 헤어졌다.

"네가 초등학교 3학년 때는 선생님이 다른 아이 가르쳐야 하니 혼자 공부해야 한다"고 말했더니 알겠다고 했다. 스스로도 자신이 생겼는지 얼굴이 밝아졌다. 그래도 이제는 감정을 묻는 말에 대답도 하고, 묻지도 않은 자신의 이야기를 먼저 꺼낼 만큼 발전했다. 다행이다.

아이들은 저마다의 장소에서 몸도 마음도 큰다. 공부는 못해도 좋으니 움츠리지 말고 내면이 강한 아이로 자라길 바란다.

▲학교 복도를 걷는 아이.

pexels

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글16

초등학교 수석 교사입니다. 학교에서 일어난 재미있는 사연을 기사로 쓰고 싶습니다.

공유하기

한글 늦은 초등학생... 선생님이 "미안해" 한 사연

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기