▲일본군 '위안부' 피해자 이용수 할머니가 지난 13일 오후 서울 중구 청계광장에서 열린 제11차 세계 일본군 '위안부' 기림일 나비문화제에 참석해 발언하고 있다.

연합뉴스

이날 기념식에선 일본군'위안부' 관련 발언이 많이 나왔을까? 아니다. 김현숙 여가부장관은 이날 기림의 날 행사에 불참했는데, 차관이 대독한 발언 말고는 영상 몇 편과 노래 공연이 전부였다. 대독 발언 또한 매번 반복되는 일본군'위안부' 역사 교육의 중요성과 피해·생존자의 생활안정과 관련 연구 지원뿐이었다. 참고로 이날 김현숙 장관은 국무회의에 참석했다.

영상의 메시지도 참신하지 않았다. 1991년 고 김학순 할머니의 등장 이전까지 피해생존자들이 오랫동안 피해 사실을 숨겨왔고, 8월 14일은 김학순 할머니의 첫 증언으로 일본군'위안부' 피해 사실이 세계에 고발됐다는 내용이었다.

왜 일본군'위안부' 여성들이 반세기 동안 침묵할 수밖에 없었는지, 도대체 여성들이 겪었던 식민지·전쟁·성 폭력은 무엇인지, 나아가 김학순 할머니의 증언으로부터 30년이 지난 한국 사회는 사회적 배제된 존재들의 말을 제대로 듣고 있는지에 대한 역사로부터의 성찰 과제는 제시되지 않았다.

덧붙여, 1991년 8월 14일은 피해생존자가 일본군'위안부' 피해를 처음 밝힌 날도 아니다. 이미 일본 오키나와에 거주하고 있던 고 배봉기 할머니를 비롯해 여러 피해생존자들은 자신이 겪었던 일본군'위안부' 피해를 밝혀왔고, 당시 한국 언론도 일본군'위안부' 관련 기사를 실었다. 그렇다면 1991년 8월 14일은 그동안 피해생존자의 목소리를 듣지 못했던, 또는 외면했던 한국 사회가 반세기를 지나고 나서야 '들을 수 있었던' 참회의 날로 규정해야 마땅하다고 본다.

이미 뻔한 교과서에 실린 내용을 반복하는 기념식에 '변화'와 '미래'는 거창하다 못해 부담스럽게 느껴졌다. 피해생존자의 목소리는 듣지 않으면서, 피해생존자를 기리겠다는 정부의 기념식이 헛헛하게 느껴졌다.

피해생존자 아홉 분이 일본군'위안부' 문제가 정의롭게 해결되기를 기다리고 있다. 이용수 할머니는 고되지만 "먼저 떠난 언니들과의 약속이 있다"면서 자신을 불러주는 곳곳에서 "아무도 안 한다, 내가 해결하겠다"라고 투지를 불태우고 있다.

지난 30년 일본군'위안부' 피해생존자들은 가부장적인 한국 사회의 인식을 뚫고, 세계인으로부터 공감받는 운동을 이뤘다. 식민지 성착취 문제는 국내로 국한된 것이 아닌, 오늘날 전시성폭력 여성들과 연대하며 인권과 평화의 무한한 공명을 이뤄왔다.

이제라도 진지하게 물어야 한다. 우리는 왜 일본군'위안부' 여성의 목소리와 삶을 기억하고자 하는가. 여성들의 삶과 투쟁이 오늘날 우리 사회에 남긴 의미는 무엇이었는가. 그리고 어떻게 역사가 되어가는 여성들의 삶을 미래로 연결할 것인가. 진지하게 고민해야 한다.

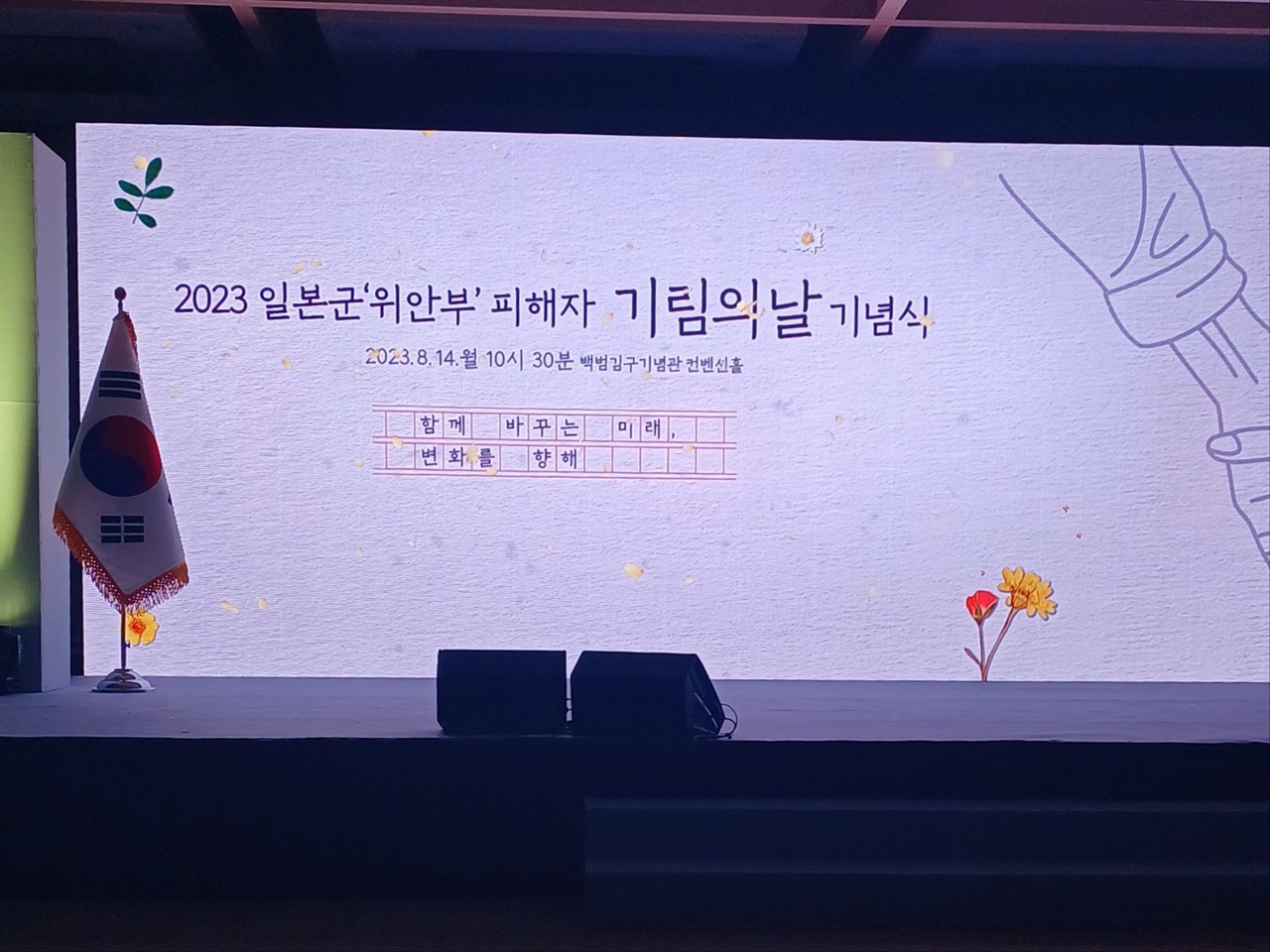

▲2023일본군'위안부'피해자 기림의날 기념식은 여성가족부 주최로 백범김구기념관에서 개최됐다.

이태준

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

반갑습니다:-)

인권과 평화로 빛날 세상을 꿈꿉니다.

공유하기

주변 거리엔 혐오문구... 씁쓸한 '기림의날' 풍경

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기