▲문을 하나 건너면 커다란 공간에 2세트의 전자 드럼, 여러 대의 기타 등 각종 악기가 모여 있는 것이 흡사 합주실을 연상케 한다.

월간 옥이네

김안성(57)·손미경(54)씨 부부가 이곳에 자리잡은 것은 9년여 전. 당시 대전에 살던 부부는 지인의 소개를 받아 이 산골의 땅을 매입했다. 당시엔 길도 없는 맹지였지만 이곳으로 매일 퇴근 후 찾아와 늦게까지 손수 집을 지었다. 주일야공(주간 일, 야간 공사)이라니, 요즘처럼 일과 삶의 균형을 강조하는 시대가 보기엔 낭만이라 해야 할지 사서 고생이라 해야 할지 난감하지만, 공간을 소개하며 뿌듯함이 묻어나는 표정을 보고 있자니 분명히 이 공간은 자랑스러운 그의 일부일 것이다.

"작은 텐트를 치고 집사람이랑 공사를 했어요. 새벽 2~3시까지. 아내가 잡고 있으면 저는 용접하고 그랬죠. 처음엔 컨테이너 하나를 가져다 뒀었는데 점점 늘려나간 거예요. 지금은 9개 정도를 이어 붙였다고 보면 돼요. 아파트로 이사 나가기 전까지 여기서 4~5년 정도 살았어요."

벽에 걸려있는 가족사진, 오래된 피아노 등 과거 가정집의 흔적이 적잖이 남아있다. 이사를 나간 후 이곳은 김안성씨가 혼자 드럼을 치는 개인 연습실이었다. 코로나19가 오기 전까진.

"옥천에서 탁구를 하는데 아는 분이 드럼을 배우고 싶다고 해서, 그땐 탁구장 지하에 드럼을 가져다 놓고 알려드렸죠. 코로나가 터지고 공간 활용이 어렵다 보니 더 이상 거기서 연습할 수 없었어요. 연습이 막히니까, 여기서 혼자 드럼 치고 있으면 알려달라고 찾아오시더라고요. 그렇게 한 명, 두 명 늘어 지금은 19명 정도 모이게 됐어요. 드럼 수가 참여 인원보다 적으니까 시간대별로 오셔서 치고 가시는 거죠."

사람이 점점 늘어나 결국 벽을 허물고 공간을 확장했지만, 이마저도 수용인원을 초과해 시간대를 나눠야 했다. 그는 이곳뿐만 아니라 교회에서도 청소년들에게 드럼을 가르치고 있다. 매주 연주하는 모습을 찍어 기록하는데 날로 실력이 느는 모습이 자랑스럽다고.

한미구(71)씨는 자리가 모자라 참여하지 못하다 3번의 연락 끝에 이곳을 방문할 수 있었다. 이날이 첫 방문이었는데, 길을 알 수 없어 한참을 헤매다 겨우 찾아왔다. 독학으로 해오다 보니 다른 사람들 앞에서 실력을 보이기가 쑥스러웠지만 김안성씨의 권유에 반주기에 맞춰 드럼을 쳐 본다.

"혼자만 하다가 여기에 와서, 또 1년 만에 하려니 잘 안되네요. 저는 태어난 건 서울인데 부모님 고향이 옥천이라 5년 전에 왔어요. 나이도 있는데 뭘 새롭게 하기도 그렇고 해서. 젊어서 못 배웠던 거 다 하러 다녀요. 드럼도 하고, 성악도 배우러 다니고 사실 기회만 있다면 다 쫓아다녀요. 분재한다고 청산도 가고 하는 거죠." (한미구씨)

드럼만 치는 게 아니에요?

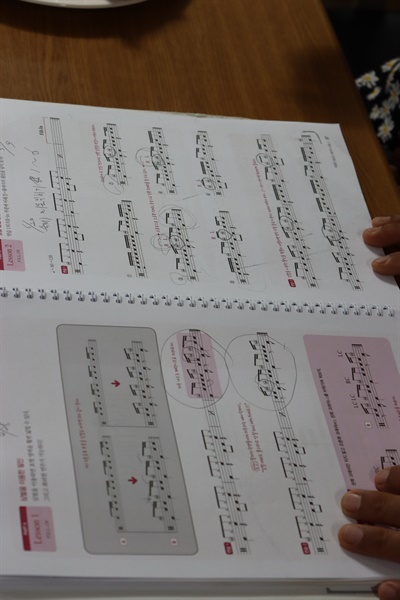

▲손미경씨는 다른 회원과 자리에 앉아 이론을 공부한다. 테이블을 손과 스틱으로 두드리며 박자감을 익혀 나간다. "빰 빠암 빰 빰" 입으로 같이 박자를 타며 열심이다.

월간 옥이네

▲김창식씨와 손미경씨

월간 옥이네

시간이 지나니 차들이 한 대 두 대 조금씩 줄지어 도착한다. 드럼 스틱과 악보를 들고 찾아와 간단한 인사 후 스스럼없이 드럼 앞에 앉아 각자의 세상에서 리듬을 쫓는다. '쿵쿵 타 쿵쿵' 일정한 리듬을 타고 스네어와 베이스가 울린다. 이내 하나의 흐름이 공간을 가득 메워간다. 손미경씨는 다른 회원과 자리에 앉아 이론을 공부한다. 테이블을 손과 스틱으로 두드리며 박자감을 익혀 나간다. "빰 빠암 빰 빰" 입으로 같이 박자를 타며 열심이다.

이곳에는 드럼만 있는 게 아니라 기타와 첼로도 있다. 같이 연주하던 분들의 악기인데 요즘은 바쁘고 일정이 맞지 않아 오지 못한다고.

"아는 사람들이 모여서 작은 음악회를 하기도 했어요. 저기 첼로는 아내랑 다른 회원분이 같이 연습하고 있는 거예요. 악기는 제가 정수기 사업을 하면서 중고로 나오는 것 하고 폐품들 가져다 팔아서 조금씩 모아서 산 거예요. 저기 반주기만 해도 꽤 많이 들었죠" (김안성씨)

빼곡한 나무들 사이에 있으니 빠져나갈 소음엔 걱정이 없다. 눈은 악보를 쫓으며 양손엔 스틱, 발은 하이햇과 베이스 페달을 밟는다. 소음 가득한 도시에서 멀리 떨어진 시골 마을, 그곳에서도 더 멀리 떨어진 이곳엔 소음 아닌 소음이 심장을 울리며 퍼져나간다.

"난 이제 2년 됐어요. 그런데 잘 안 늘어(웃음). 그래도 여기 주인분들이 좋고 모이는 사람들이 좋으니까 시간 나면 와요." (김창식씨)

"나이 먹으면 취미가 있어야 해. 회사에도 드럼은 한 세트 갖다 놓고 연습하려 했는데 혼자 하니까 잘 안 하게 되데. 여기 와서 같이 하는 사람이 있어야 재밌고, 계속하게 돼. 여기 주인 부부가 좋아. 사람이 좋아 그래서 와. 그냥 이렇게 같이 노는 거야!" (전봉태씨)

다른 회원들에게 물어보면 다들 한결같이 주인 부부가 참 좋은 사람이라고 치켜세운다. 김안성씨는 벽에 걸린 현수막을 가리킨다.

"'기뻐할 수 없을 때도 항상 기뻐하라. 감사하라. 기도하라.' 저희 부부가 가장 좋아하는 성경 구절이에요. 이대로 지키며 살기 어렵지 않냐고요? 반대로 생각해보면 쉬워요. 항상 슬프고, 우울하고 매번 좌절하고 미워하는 것보단 저게 쉽지 않나요?"

오후 6시 반이면 모두 모여 저녁을 먹는다. 어차피 밥 먹을 시간이니 기왕 모인 거 같이 먹자는 소리다. 식사는 그때그때 조금씩 챙겨오는 것으로 하는데 오늘은 짭짤한 불고기다. 둘러앉아 밥을 먹으며 도란도란 얘기를 나눈다. 이렇게 하는데 운영 비용으로 받는 거라곤 한 달에 인당 만 원이다. 간식비 만 원.

여기선 온전한 나

▲마이크를 잡은 전용태씨. 노래에 맞춰 손미경씨와 이윤자씨가 드럼을 연주 중이다.

월간 옥이네

식사를 마치고 나면 다시 연습에 매진할 시간. 마이크를 잡고 모두 앞에 선다. 한가락을 뽑아보면 다른 사람들은 노래 진행에 맞춰 드럼을 두드린다. 부끄러움은 잠시 마이크를 잡으면 어느새 눈을 감고 열창하기에 이른다.

전봉태씨는 "김안성씨에게 3번만 사람들 앞에서 노래를 부를 수 있으면 좋겠다"고 했다는데 어느덧 그는 능숙하게 마이크를 잡고 노래를 부르게 됐다. 이런 분위기는 익숙하다는 듯, 한 사람이 노래를 부르면 다음 사람에게 마이크를 돌리며 한 곡씩 부를 것을 권한다.

술이 금지된 곳이기에 오히려 진정한 마음으로 노래를 뽑아낼 수 있다. 그러는 사이 이곳은 젊은 날의 동아리방이 된다. 각자가 살아온 인생의 구석에 눌러 두었던 열정이 터져 나온다. 삶에 지치던 날들에, 젊은 시절 오므려두었던 꽃망울을 틔워낸다.

"시골이라 하면 뭐 없을 거 같고, 심심할 거 같은데 여기 모여서 이렇게 시간을 보내면 좋죠. 한때 우리는 나 스스로가 아니라 다 누군가의 엄마 아빠였어요. 여기선 '온전한 나'죠. 드럼을 치고 노래 부르고 하는." (이윤자씨)

마이크가 한 바퀴 다 돌고 어느덧 시계가 오후 9시를 가리킨다. 오늘의 마지막이라며 부르는 곡, 돌아오는 일요일 교회 특송이라며 연습을 핑계로 이어 부른다. 부부가 가장 좋아한다는 성경 구절은 가사와 목소리, 드럼이 어우러져 이미 그들의 삶 속으로 녹아내린 듯하다.

"...내게 주신 모든 것 감사, 때론 가져가심도 감사... 내가 여기까지 온 것도 은혜입니다..."

어느덧 오던 비는 그치고 지붕 위에 남은 빗물만 처마를 따라 흘러내렸다. 입구를 소박하게 밝히는 등불에 기대어 각자 차로 향한다. "탁구 치러 가실래요?" 하며 줄지어 서 있던 차들이 빠져나간다. 남아서 연습하는 첼로 소리만 문을 타고 넘어 벌레 소리와 함께 화음을 이룬다. 10년 전엔 사람 하나 찾아오지 않던 어느 산골, 삶의 여백을 채색하는 한여름 밤의 풍경이다.

월간옥이네 통권 74호(2023년 8월호)

글‧사진 임정식

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

월간 옥이네는 자치와 자급, 생태를 기본 가치로 삼아 지역 공동체의 역사와 문화, 사람을 담습니다. 구독문의: 043.731.8114 / 구독링크: https://goo.gl/WXgTFK

공유하기

해 지면 산으로 들어가는 사람들 "젊어서 못배운 거 다 할래요"

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기