▲지난 6월 24일 오전 10시 30분 경기도 화성시 서신면 전곡리 소재 일차전지 업체인 아리셀 공장에서 화재가 발생해 다수의 사상자가 발생했다. 사진은 6월 25일 모습.

연합뉴스

지난 6월 24일 리튬배터리 공장 폭발 화재로 23명의 노동자들이 사망한 아리셀 참사 당시, 비상구로 향하는 길목에 회사 정규직만 열 수 있는 문이 존재했던 것으로 드러났다. 이번 참사로 사망한 23명 중 20명이 비정규직이었고, 이들 대다수가 외국인이었다.

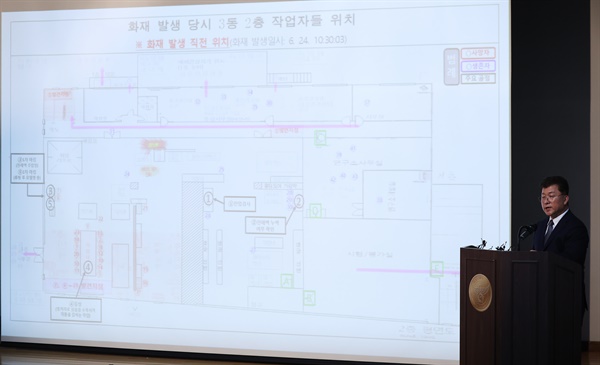

23일 경찰·노동부 합동 브리핑에 따르면, 화재 당시 경기도 화성시 아리셀 공장 3동 2층에는 총 43명이 근무하고 있었다. 대피에 성공한 20명은 대부분 내국인 정규직으로, 생산직이 아닌 사무직이었다고 한다. 2층에는 외부로 통하는 2개의 문, 즉 출입문과 비상구가 있었는데, 출입문은 발화 지점과 가까워 불이 붙은 뒤엔 접근이 어려웠다. 결국 출입문과 대각선 방향에 있던 비상구가 사실상 유일한 출구였던 셈인데, 작업장에서 비상구까지 가기 위해선 ID카드를 찍거나 지문을 눌러야만 열리는 또 다른 문이 있었다고 한다.

하지만 이 문을 열 수 있는 ID카드와 지문 등록 권한은 정규직들에게만 주어진 것이었다. 인력 업체로부터 일용직으로 파견 나온 비정규직 외국인들에게는 ID카드도, 등록된 지문도 없었다. 실제 당시 불이 나자 한 정규직 직원이 ID카드를 대고 이 문을 열면서, 내국인 사무직들 대다수가 이 문을 경유해 비상구에 도달한 뒤 바깥으로 탈출할 수 있었다고 한다. 그러나 대다수 비정규직 외국인들은 그럴 수 없었고, 피해는 커졌다.

경찰은 이것이 위험물 취급 사업장에서 비상구를 상시 사용할 수 있도록 규정한 산업안전보건기준에 관한 규칙 위반이라고 봤다. 경찰 관계자는 "최초 폭발 후 완전히 블랙아웃이 되기까지 37초의 골든 타임이 있었다"면서 "사망자들이 있던 곳에서 비상구까지의 거리가 60미터 정도밖에 되지 않기 때문에, 만약 회사 관계자가 '이리로 나가자'고만 했어도 상당수가 충분히 탈출할 수 있었을 것"이라고 했다. 경찰 관계자는 "외국인 근로자 대다수는 비상구의 존재 자체조차 몰랐다"고 했다.

사실상 유일했던 '비상구'로 가는 문, 정규직만 열 수 있었다

▲김종민 경기남부경찰청 아리셀 화재 사고 수사본부장이 23일 오전 경기도 화성시 남양읍 화성서부경찰서에서 23명의 사망자가 발생한 아리셀 공장 화재 사고 수사 결과를 발표하고 있다.

연합뉴스

아리셀에서는 법에 규정된 안전교육도 전혀 없었다고 한다. 참사 직후 "안전교육을 실시했다"고 했던 아리셀 측 주장은 거짓이었다. 뿐만 아니라 수사 결과 소방 교육 미실시, 소방계획서 미작성, 불법파견, 임금체불 등 아리셀에 불법이 만연했던 것으로 확인됐다. 총체적인 부실이었다.

경기남부경찰청과 고용노동부 경기지청은 참사 후 60일이 지난 이날 화성서부경찰서에서 합동 브리핑을 열고 이같이 발표했다.

심지어 아리셀은 2021년부터 군에 리튬배터리를 납품해 왔는데, 샘플을 바꿔치기 하는 등의 수법으로 상습적으로 품질 검사를 조작해 왔다고 한다. 그러다 지난 4월 군 품질검사에서 '규격 미달' 판정을 받자, 이를 만회하기 위해 5월부터 생산량을 무리하게 늘리면서 불량 배터리가 급증했다고 경찰은 설명했다. 납기가 촉박해지자 아리셀은 5월 중순부터 평소 물량의 배 이상인 '1일 5000개 생산'이란 목표까지 세웠다고 한다.

경찰은 "3~4월 평균 불량률은 2.2%, 5월 평균 불량률은 3.3%였는데, 6월 평균 불량률은 6.5%까지 올랐다"라며 "불량 배터리가 나와도 억지로 망치로 결합하거나 용접을 다시 해 '양품화'하는 행위까지 했다"고 했다. 최초 폭발 발생의 배경일 수 있다는 얘기다.

경찰은 폭발 위험이 있는 리튬배터리를 취급하는 아리셀 기업의 역량 자체도 의심했다. 경찰 관계자는 "리튬전지를 제조하는 공정에선 정밀한 절단 작업이 중요해 대부분 업체들은 기계화·자동화 설비로 처리하는데, 아리셀은 사람이 직접 작두로 잘랐다"라며 "안전성과 불량에 상당한 문제가 있었다"고 했다.

아리셀은 참사 이틀 전인 6월 22일에도 비슷한 배터리 폭발 화재가 있었지만, 경미하게 끝나자 원인 분석이나 적절한 조치 없이 공장을 계속 가동했다. 경찰에 따르면 그 이전인 5월 16일에도 배터리 발열 현상이 일어나 회사에서 문제의 배터리를 분리 조치했지만, 6월 8일 이후에는 발열 현상을 보이는 배터리를 선별하는 작업마저 아예 중단했다고 한다. 나아가 이미 선별해 둔 불량 발열 배터리마저 양품으로 분류했다고 한다.

군납 배터리 '바꿔치기'에 '작두'로 수작업, 임금체불까지… 총체적 부실

▲강운경 고용노동부 경기지청장이 23일 오전 경기도 화성시 남양읍 화성서부경찰서에서 23명의 사망자가 발생한 아리셀 공장 화재 사고 수사 결과를 발표하고 있다.

연합뉴스

노동부는 아리셀이 인력업체 한신다이아(메이셀의 전신)로부터 외국인 비정규직 노동자들을 공급받은 것은 "불법 파견"이라는 점을 명확히 했다. 아리셀과 한신다이아는 명목상 '하도급계약'을 맺은 관계였지만, 노동자들에게 업무 지휘를 해왔다는 점에서 실질적인 '파견' 관계로 본 것이다. 하지만 제조업에서는 파견이 금지돼 있고, 한신다이아는 파견 허가를 받지 않은 사업체이기 때문에 '불법' 파견이라고 했다.

더욱이 아리셀에서 일하는 비정규직 외국인 노동자들에 대한 임금체불까지 있었다는 점도 새로 밝혀졌다. 노동부 관계자는 "파견법을 조사하는 과정에서 근로자 321명에 대한 임금체불 등 노동법 위반 사항도 적발됐다"라며 "모두 시정하도록 조치했다"고 했다. 외국인 비정규직 노동자들은 한신다이아(혹은 메이셀)와 근로계약서조차 쓰지 않은 채 일해왔다고 한다. 이번 참사로 사망한 23명 중 18명이 외국 국적이었다.

경찰과 노동부는 박순관 아리셀 대표와 그의 아들 박중언 아리셀 운영총괄본부장, 아리셀 안전보건관리 담당자, 인력업체 한신다이아 대표 등 4명에게 중대재해처벌법·산업안전보건법·파견법 위반, 업무상과실치사 혐의 등으로 구속영장을 신청했다고 밝혔다. 다만 박순관 대표는 중대재해처벌법 위반 혐의는 적용받았지만, 업무상과실치사 혐의에선 제외됐다.

[관련 기사] 화성참사 공장 사장의 황당 주장 "외국인들 파견도급직" https://omn.kr/296ud

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글1

공유하기

아리셀 화재, '비상구' 길목에 정규직만 여는 문 있었다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기