▲참 좋았더라김탁환 <참 좋았더라 - 이중섭의 화양연화> 2024, 남해의봄날

서민선

우리 중섭 선생님 못 보셨십니꺼?

요 코밑으로 수염을 길렀고예. 이마가 들나게 머리를 넘갔는데 단정하게 빗은 건 아이라예. 눈이 윽빨로 깊고 쫌 슬픕니더.

- 김탁환, <참 좋았더라> 69쪽, 2024, 남해의봄날

이중섭의 그림을 수도 없이 봤지만, 화가의 얼굴은 본 기억이 없다. 하지만 김탁환 작가의 묘사를 읽고 화가의 얼굴이 보고 싶어졌다. 포털에 검색해 보니 정말 그랬다. 눈이 윽빨로(매우, 엄첨나게, 아주 많이의 경상도 사투리) 깊고, 좀 슬펐다.

소설 <참 좋았더라>는 화가 이중섭의 이야기다. 중간중간 이중섭의 대표작과 함께 강물이 흘러가듯 이야기가 흘러간다. 이중섭의 일생 중 1953년 11월부터 1954년 5월까지, 통영에서의 날들. 가족과 떨어져 그림에 몰두해 살았던, 실로 화가의 화양연화라 할 수 있었던, 그 1년 간의 이야기. 화가의 일생에 작가의 상상력이 더해지니, 대작이 되었다.

전쟁의 슬픔에 대한 이야기

"사람은 둘로 나뉘디. 전쟁을 겪은 사람과 겪디 않은 사람!"

- 같은 책, (168쪽)

전쟁은 이중섭이 평생 매달린 화두다(172쪽). 유복하게 살았던 화가 이중섭은, 전쟁으로 가족을 잃고 부를 잃고 고향을 잃었다. 거기에 가난이 더해져, 사랑하는 아내와 아이들을 일본에 보내고 홀로 통영에서 지내게 된다.

책을 읽으니, 미술관에서 그저 흥미롭게 관람했던 이중섭의 담뱃갑 은지화가 달리 보였다. 은지화 속 아이들은 천진하고 행복한데, 그 모든 그림들이 이제는 슬프게만 보인다. 쑥쑥 커 가는 아이들은 점점 더 그리워지는데, 미래는 절망이다. 그런 마음이 반영되었는지 그림 <서귀포의 환상> 속에서는 아이들이 낙원에 있기도 하다.

어느 날 화가는 대구탕을 먹으면서 생각한다. 이 대구는 함경도에서 출발해 통영 앞바다까지 와서 잡혔겠구나. 사람은 오가지 못하는데 대구는 남과 북을 자유로이 오가는구나. 이중섭의 삶을 글로 복원하는 것은 역사적 사실과 기록에 입각했을 것이다. 하지만 그의 마음과 말을 상상하고 이렇게 이야기로 만든 것은 김탁환 작가의 힘이다.

남북 간 언어에 대한 이야기

남쪽 사투리를 못 알아들으면, 까마귀 떼에 둘러싸인 우아한 백로가 아니라, 백로 떼가 업신여기는 더러운 까마귀 취급을 당한다는 것을. - 같은 책, (36쪽)

몰랐는데, 남북 간 언어의 차이는 매우 컸다. 이중섭이 남으로 내려왔을 때, 남쪽 사람들의 말을 이해 못 해 힘들었다는 이야기가 진지하게 나온다. 한 명이라도 북쪽 사람이 없다면 말을 삼갔다는 이야기, 시장에서 사람들이 하는 말을 10%도 이해하지 못했다는 이야기 등이 나온다.

실제로 나도 읽으면서 문장의 뜻을 미루어 짐작하기도 힘들어 두 번 세 번 다시 읽은 단락이 적지 않다. 말맛을 살려 읽으면 좀 나을까 싶어 소리 내어 읽어 보기도 했는데 그럼에도 건너뛴 문장이 있다. 아마 이중섭은 언어적 고립감으로 인해 외로움이 더 깊었을 것이다. 주변 사람의 말을 10%도 알아듣지 못한다면 그건 외국에 있는 기분이었을 테니까.

그림에 대한, 열정에 대한 이야기

이중섭의 혼잣말이 파도처럼 흘렀다.

"내래 시방 시작두 않앗어."

- 같은 책, (105쪽)

통영에 도착한 후 한 달 사이 100점이 넘은 그림을 그린 이중섭이 한 말이다. 전쟁 중에 통영에서의 날들은 매우 고달팠지만 한편 평화로웠다. 도움을 주는 동료들이 있고 예술을 논할 문인들이 있고 정을 나눈 제자가 있었다. 그러한 관점에서 책 제목이 '이중섭의 화양연화'가 되지 않았을까.

책 속에 나오는 제자 남대일은 다분히 소설 속 인물 같았는데, 나는 남대일이 실제 인물이었으면 하는 바람으로 포털에 찾아보기도 했다. 혹시 그 또한 역사 속 인물로 기록이 남아있지 않을까 하는 바람에서.

고독했던 이중섭의 삶에 슬프지만 따뜻한 정을 주고받은 제자가 있었더라면, 이중섭에게도 노인과 바다 속 소년과 같은 존재가 있었더라면, 그랬다면 얼마나 다행스러웠을까.

통영의 아름다움에 대한 이야기

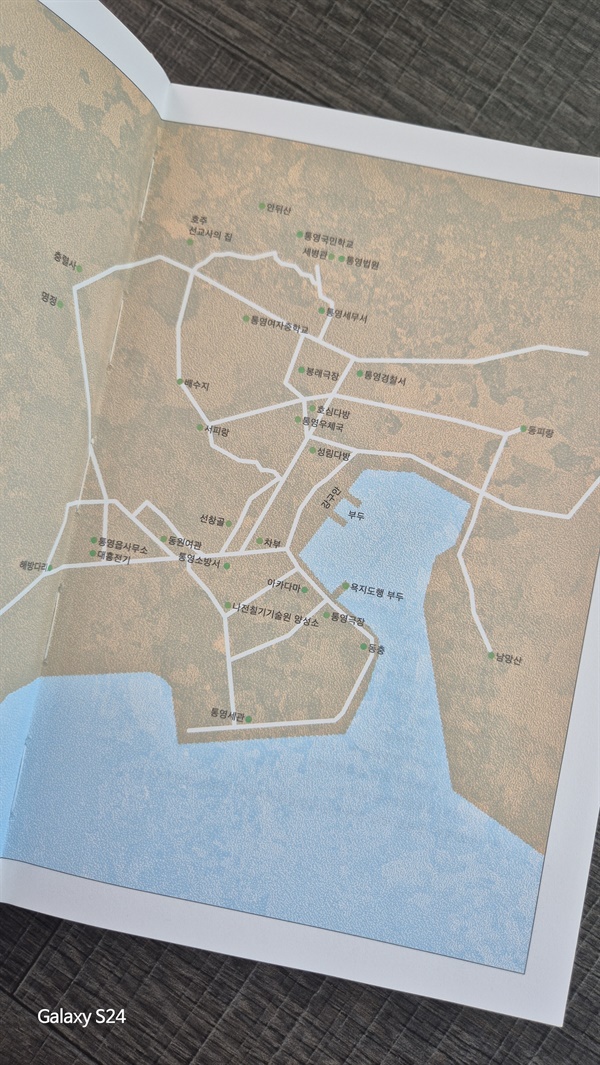

▲통영 지도김탁환 <참 좋았더라-이중섭의 화양연화> 2024, 남해의 봄날. 통영지도

서민선

책의 시작에 통영 지도가 나온다. 나는 책을 읽는 내내 태어나서 딱 한 번 가 본 통영이 그림처럼 그려졌다. 반복해서 나오는 서피랑과 동피랑에 가고 싶어졌고 충렬사와 세병관의 사진을 검색해 보기도 했다. 소설 속 남대일의 고향 욕지도가 있는 곳이며 일출 이전이 일몰 이후보다 붉은 항구가 통영(79쪽)이라니 가보지 않을 재간이 없다.

참 좋았더라 - 이중섭의 화양연화

김탁환 (지은이),

남해의봄날, 2024

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

읽고 쓰는 것을 좋아하는 한국어 교사입니다. 2024년 2월 첫 책 <연애 緣愛-아흔 살 내 늙은 어머니 이야기>를 썼습니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기