▲주교국 주가 상승률 및 환율 절상률

송두한

더 심각한 문제는 정책당국의 안일한 상황 인식이다. 불과 2~3년 전에 1100원대에서 놀던 환율이 최근 1400원을 위협하자, 환율발작에 대한 우려가 커지고 있다. 하지만, 최상목 경제부총리는 지난 22일 뉴욕에서 열린 특파원 간담회에서 "원-달러환율 1400원"이 뉴노멀(New Normal)이라며 이러한 우려를 일축했다.

즉, 금융위기 때의 1400원과 지금의 1400원은 질적으로 다르므로, 크게 걱정할 필요가 없다는 취지다. 권한만 있고 책임이 없는 경제관료들이 관리 가능하다고 호언장담하다 정작 실기하거나 위기가 발현하면 잠수타고 사라지는 경우를 숱하게 목도한 바 있다.

▲ 월평균 원-달러환율 장기 추이

: '21년말(1184원) ⟶ '22년말(1297원)⟶ '23년말(1304원) ⟶ '24년 10월 25일(1391원)

단언컨대, 외환위기 때 1400원이나 지금의 1400원이나 위기 방어선이라는 사실에는 변함이 없다. 이 선을 사수하지 못하면 자본 유출 압력을 견디지 못해 둑이 무너지는 총체적 난국에 직면할 수 있다. 바람직한 정책 대응은 이를 엄중한 상황으로 인식하는 데에서 출발하는 것이다.

한국은행의 금리대응 역시 정책의 기간불일치(Time Inconsistency of Policy) 문제로 사면초가(四面楚歌)에 봉착한 상태다. 금리를 올려 환율을 잡자니 가계부채 부실이 울고, 금리를 내려 가계부채를 잡자니 환율이 우는 형국이다. 즉, 금리인상 수단을 통해 환율 위험을 제어할 여력이 완전히 소진된 것이나 마찬가지다.

실질 가계부채(가계부채+개인사업자대출)는 2019년 2050조 원에서 올해 2분기 2604조 원으로 코로나부채 증분만 554조 원이나 된다. 눈덩이처럼 불어난 코로나부채가 만성적인 고금리 충격에 노출되면서 중산층과 서민경제는 대출로 대출을 돌려막는 부채함정에 빠진 상태다. 부채발 경제위기를 막기 위해서는 강력한 금리인하를 통해 잠재부실을 줄여야 하지만, 한은은 그럴 여력이 없다는 의미다.

▲ 실질 가계부채(가계부채+사업자대출)

: 2019년(2,050조 원) ⟶ 2022년(2,539조 원) ⟶ 2024년(2,605조 원)

국내증시는 미국발 증시버블 위험에 노출

선험적으로, 금융위기는 금리주기와 부동산경기가 동시에 정점을 찍은 이후에 금리를 타고 내려오는 길에 발현하곤 한다. 환율시장을 때린 1994년 금리주기(1997년 정점)도 그랬고, 버블붕괴를 수반한 2004년 금리주기(2008년 정점)도 그랬다. 물론, 2021년 코로나 금리주기(2024년 정점)도 이전 사례와 크게 다르지 않다. 또한, 버블조정 국면은 반드시 '부채디레버리징'(자산가격 하락을 수반하는 채무조정) 과정을 거치게 된다. 금리주기는 내려가는 길이 더 험난한 이유다.

세계경제가 직면한 가장 큰 위험은 미국발 자산버블 위험이다. 미국 증시와 부동산시장은 지난 10여 년간 장기간에 걸친 버블확장 국면에 진입한 상태다. 그러나 최근 금리인하와 맞물려 버블확장에서 버블소멸로 국면 전환을 시도하고 있다. 연준의 자산을 버블의 가늠자로 이용해 자산버블의 크기를 비교하면, 미국의 버블경제는 2008년 금융위기 직전보다 최소한 4배 이상 부푼 것으로 평가할 수 있다. 미국을 축으로 글로벌 자산시장이 조정과 붕괴의 갈림길에 서 있다는 의미다.

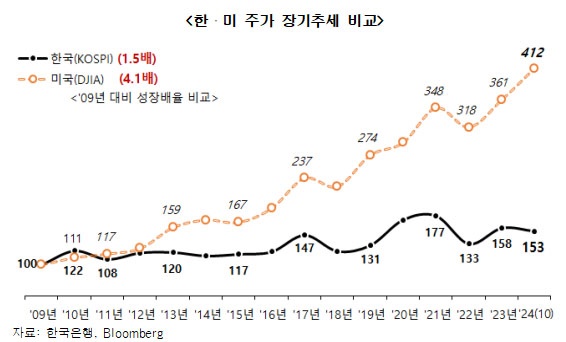

▲한-미 주가 장기 추세 비교

송두한

미국경제는 사상 유례없는 증시 호황 국면을 맞이하고 있다. 지난 15년(2009~2024)간 미국의 나스닥 지수는 1600p 대에서 1만8000p 대로 10배 이상 상승했으며, 다우지수도 5000p 대에서 4만p 대로 폭발적인 상승세를 유지하고 있다. 반면, 코스피 지수는 2007년 사상 처음으로 2000p에 진입한 이후 20년 가까이 '2000대 박스피'에서 탈피하지 못하고 있다. 만약 내국인 투자자가 2008년 금융위기 이후 코스피 지수에 15년간 장기투자 하면 약 50% 안팎의 수익을 올렸을 것이다. 이는 은행예금에도 미치지 못하는 초라한 성적표다. 단타 시장으로 변질된 국내증시의 현주소를 단적으로 보여준다.

더 심각한 문제는 국내증시가 무질서한 금융정책에 노출되어 시장 신뢰를 잃어버렸다는 점이다. 자본시장 정책은 '경제 위에 정치'가 올라타면서 숲을 보지 못하고 나무만 이리저리 옮기는 형국이다. 특정 현안을 전면에 올려놓고 진영이나 이념적 잣대로 재단하는 사이, 시장 질서와 신뢰가 완전히 무너져버렸다.

선참후계(先斬後啓) 방식의 공매도금지 조치, 뜬금없는 주식양도세 대주주 기준 상향(10억원에서 50억원), 부자감세에 깃든 기업벨류업 프로그램, 전가의 보도가 된 '금투세 폐지' 등이 이에 속한다. 그 결과, 주식시장에서 양질의 장기투자 자본이 썰물처럼 빠져나가고 투기성 단기자본이 그 빈자리를 메우는 악순환이 반복되고 있다. 지금처럼 설익은 정책과 시장이 충돌해 증시 체질이 허약해지면, 결국 외국인도 내국인 투자자도 물 빠진 주식시장을 떠나게 된다.

한·미 통화스와프 체결하고 자본시장 체질개선 프로젝트 가동해야

국내 금융시장은 한 치 앞도 내다보기 어려운 비상 상황으로 인식해야 한다. 실기하면 환율이 시스템 리스크로 작용할 수 있다는 가정하에 본질을 관통하는 근본대책으로 대응해야 한다.

먼저, 1400원 환율방어선을 견고하게 구축하기 위해서는 '한·미 통화스와프'를 조속히 체결해야 한다. 금리 수단이 소진된 상황에서 한국은행이 쓸 수 있는 유일한 정책 수단은 미국과의 통화스와프를 체결하는 것뿐이다. 2020년 코로나발 환율발작 때에도 미국과 600억 달러 규모의 통화스와프를 체결해 발등의 불을 진화한 바 있다. 따지고 보면, 원-달러환율이 본격적인 상승 추세에 접어든 것도 2021년말에 한·미 통화스와프가 종료된 이후부터다. 장기적 관점에서 미국과 '무기한·무제한' 상설 통화스와프 협정을 체결하는 방안도 모색해야 할 때다.

끝으로, 진짜 자본시장 체질개선 프로젝트를 추진해야 한다. 투기성 자본이 나가고 양질의 자본이 유입되는 시장 환경을 조성해야만 허약한 증시 체질을 개선할 수 있다. 기업 벨류업이나 금투세 폐지와 같은 지엽적인 이슈에 집착하기보다는 장기 투자하기 좋은 제도와 시장 환경을 조성하는 것이 더 중요하다.

단일 증권과세체제의 틀 안에서 금투세, 증권거래세, 주식양도세 문제를 종합적으로 다룰 필요가 있다. 또한, 장기투자 공제를 도입해 오래 들고만 있어도 돈이 되는 투자 환경을 조성하고, 공매도 제도혁신은 외인자본의 질을 개선하는 방향으로 추진할 필요가 있다.

▲송두한 민주금융포럼 상임대표(전 민주연구원 부원장)

송두한

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글9

송두한 박사

ㆍ국민대학교 특임교수

ㆍ전) 민주연구원 부원장

ㆍ전) 농협금융연구소 소장

ㆍKDI 경제정책 자문위원

공유하기

잦은 '환율발작'...1400원 뚫리면 위험하다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기