▲봄을 기다리는 소리로 깨어나는 골짜기 ⓒ 이형덕

▲소리로 흐르는 얼음장 밑의 봄 ⓒ 이형덕

골짜기는 길을 따라 이어지는데, 그 규모가 수동에서는 가장 큰 듯하다. 이곳 저곳 가파른 산을 타고 흘러내려온 물들이 모아지며, 한 골로 이어지니 여름이면 흡사 한계령이나 구룡령 밑의 물골을 연상시킬 듯하다. 이곳에 이르면 왜 수동이 물골이라 불렸는지 고개를 끄덕이게 될 것이다.

▲야트막한 산등성이에 군락을 지은 소나무들 ⓒ 이형덕

물골이 많아 물골안이라 불리던 수동은 천마, 철마, 주금, 서리, 축령산에 둘러싸여 그마다 겹겹이 주름진 골짜기를 지니고 있고, 그 골짜기마다 사람들이 찾아들어 마을을 이루고 있다. 그러니 수동천을 따라 이어진 도로에서는 이 숨어 있는 마을과 골짜기들이 보일 리 만무하다.

▲골을 타고 이어지는 조용한 숲길 ⓒ 이형덕

골짜기 옆으로 이어진 길은 조용히 걷기에 좋은 차분한 숲길이다. 대체로 수동의 산들이 인공조림한 잣나무와 잎갈나무로 들어찬 데 비해, 이곳은 참나무들과 고로쇠나무, 층층나무 등 다양한 수목들이 자연스럽게 어우러진 산이다. 어디든 손을 대지 못해 안달이 난 사람들에게 살아남은 이 골짜기가 신비스럽기만 하다.

아직도 간간히 눈이 덮인 산길에는 이따금 시멘트 포장이 되어 있긴 하지만, 중간에 툭툭 끊긴 채 울퉁불퉁한 돌들로 덮여 있다. 그런데 그 위로 지나간 차 바퀴 자국이 보인다. 사람이 걸어 오르기에도 가파르고, 얼어붙어 미끄러운 길에는 오른 지 얼마 되지 않은 차바퀴가 선명히 남아 있다.

모두들 그 차를 짐작해 본다. 필시 오프로드를 즐기는 4륜구동 매니아일 것이라고 이야기한다. 그런데 그렇기에는 바퀴 자국이 너무 좁고, 작다. 대개 그런 매니아들은 엄청나게 굵고, 험상궂은 광폭 타이어를 좋아하던데...

▲그늘진 곳은 아직도 겨울눈이 하얗다 ⓒ 이형덕

등산로가 둘로 나뉘는 곳에서 그 의문이 풀린다.

동네 아저씨들로 보이는 사람 대여섯이 트럭 옆에서 점심을 먹고 있었다. 쎄렉스라고 하는 농촌형 트럭이라는데, 모두 그 차를 대하고 입을 벌리고 만다. 식사 좀 하고 가라는 말에 돌아보니, 모두들 전선 비슷한 검은 선 다발을 들고 있다. 겨울에 이 산까지 전기 가설 공사를 나온 모양이라고 안타까운 마음이 들었다. 그런데 골짜기 여기저기 던져진 그 검은 선다발은 프라스틱 통에 연결되어 있었다. 누군가 고로쇠통이라고 했다.

나중에야 알게 되었지만 그들은 고로쇠 채취 준비를 하러 나온 비금리 주민들이었다. 비금리는 몇 년전부터 고로쇠수액을 내고 있었는데, 고로쇠마을이라는 석비까지 세워 둔 게 생각났다. 2월 말경부터 고로쇠 나무에 구멍을 뚫고, 그 수액을 호스로 마을까지 연결하는 준비를 하는 모양이었다.

단풍나무과인 고로쇠나무는 이른 봄이면, 물을 뽑아 올리는데, 그 수액은 단맛을 내며 위장병, 신경통 등에 좋다 하여 작은 통에 오만원씩 팔리는데 없어서 못 팔 정도라니 세상에는 아픈 사람도 많고, 또 부지런히 돈 버는 사람들도 많았다.

▲봄마다 수액을 빼앗기는 고로쇠나무 ⓒ 이형덕

나무마다 노란 페인트가 칠해진 것이 고로쇠인데, 벌써 여기저기 뚫려진 구멍마다 부스럼자국처럼 불거진 것이 사람들의 모진 마음을 대하는 듯하여 절로 얼굴이 찡그려졌다. 말이 없다 하여 나무에 구멍을 내고, 그 수액을 빠는 짓이나, 곰의 몸에 구멍을 내어 산채로 쓸개즙을 내어 먹는 짓이나 크게 다를 바가 없는 일이었다.

비금계곡은 주금산의 물들이 이어지며 만들어내는 골짜기이다. 이 골짜기가 있는 마을이 비금리인데, 그 이름에 대해서는 의견이 분분하다. 옛부터 풍광이 좋아 선비들이 즐겨 찾아 거문고를 퉁기다가 그것을 숨겨두었다 하기도 하고, 또 어떤 말로는 귀향온 벼슬아치들이 이 깊은 골짜기에 몸을 숨긴 채 거문고로 은거하였다 하여 '비금리(秘琴里)'라는 설이 있다.

또 이와는 달리 연접한 포천군과 가평군 쪽에서 금을 찾는 이들이 이곳까지 금맥을 더듬어 이곳에 이르렀으나 이 곳에서 금맥이 숨어버려 '금(金)이 숨어 있다'하여 '비금리(秘金里)'라고 한다는 설도 있다.

▲비금계곡 ⓒ 이형덕

그런가 하면, 주금산도 이름에 대해선 분분하긴 마찬가지다. 그 산세가 부드럽고 아름다워 비단결 같다 하여 비단산이라고도 불리니 이를 가리켜 '鑄錦山'이라는 것이고, 또 하나는 비금리(秘金里)라는 마을 이름과 연관지어 금을 다루던 산이라 하여 '鑄金山'이라는 것이다.

이렇게 설이 분분한 것은 주금산이 옛부터 가평, 양주, 포천 등에 걸쳐 있던 곳이니 마을마다 생각이 하나로 모아지기가 쉽지 않았음직도 하다.

주금산은 813m의 정상에 이르는 길을 너댓쯤 두고 있다. 포천에서 오르는 길이 있고, 비금에서 오르는 세 개의 길이 있다. 그 말고도 곁의 철마산에서 능선을 타고 이어지는 길도 있다 하니 높지 않은 산치고는 길이 많은 편이다.

산의 오름길은 천마산에 비해 비교적 얌전한 편이다. 정상 못미처의 능선길은 눈이 녹지 않은데다 볕 바른 쪽에서는 흙이 질척하니 녹아 흘러 미끄러지기 쉽다. 사람 키를 넘는 산철쭉들이 꽃을 피우는 5월 중순경이면 아름다움을 더하리라. 태극기가 꽂힌 정상보다는 기암 절벽이 서 있는 암봉 쪽이 전망이 시원하게 트여 있다.

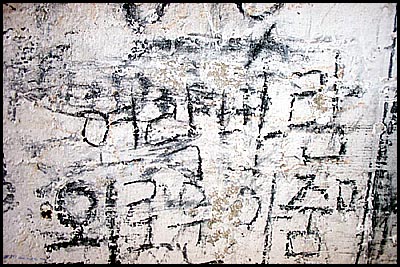

지금은 철수하고 없지만 한때는 인근 부대의 대공초소가 있었던 듯, 산 정상에 세워진 벙커만 남아 있다. 벙커 안으로 들어서니 여기저기 산을 오른 이들이 남긴 낙서들이 지저분하다.

▲비어 있는 벙커와 그곳에 남은 낙서들 ⓒ 이형덕

문득 깎아지른 암봉 위에 오르니, 눈 위에 토끼 발자국이 남아 있다. 킬리만자로에 오른 표범 이야기는 들었지만, 이 바람 세찬 바위 위에서 토끼는 무엇을 생각했을까. 그것을 보면, 이곳에 시멘트 포대를 날라다가 벙커를 짓고 그 안에서 대죽처럼 청청한 젊은 날들을 흘려 보내게 한 우리네 세상살이도 풀리지 않는 물음이기는 마찬가지다.

ⓒ 이형덕

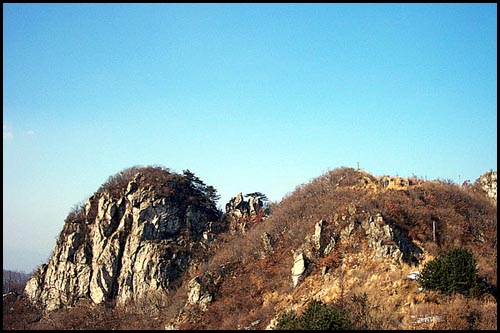

▲산 정상 부근의 암봉 ⓒ 이형덕

주금산의 꼭대기는 무엇보다 깎아지른 바위가 보기 좋다.

남쪽으로 솟구친 것이 암봉이고, 그 뒤편 포천쪽으로 서 있는 것이 독바위, 일병 남봉이라고 한단다. 암봉에 서면, 동쪽으로 서리산과 축령산이 보이고, 그 곁으로 멀리 운악산과 명지산이 보인다.

남쪽은 훤히 트여 있고, 서쪽으로 이어진 시루봉 너머, 철마산, 천마산의 능선이 보인다. 정상쪽보다 이곳 암봉은 사방이 거침없이 트여 전망이 좋다.

ⓒ 이형덕

오르던 길과 다른 길로 내려선다. 벙커를 지나면 헬기장이 보인다. 거기서 능선을 타고 시루봉 쪽으로 가다가 비금리 라는 푯말이 보인다. 능선 위에는 깎아지른 절벽 끝에 구렁이를 휘감은 듯한 소나무 두어 그루가 서 있다. 동행한 이의 말에 의하자면 자살하기 꼭 맞는 곳이라는데, 내려다보니 거의 수직으로 내리꽂히는 절벽이다, 그곳에 뿌리를 박은 이 노송이 오래도록 버텨 주기만을 빌 뿐이다.

▲독바위 ⓒ 이형덕

참나무들로 온통 바닥이 붉은 내리막길을 구불구불 내려서면 비금계곡이 시작되는 큰 골과 만난다. 응달바지로 이곳은 쌓인 눈이 고스란히 남아 있다. 골짜기에는 고로쇠 나무들이 밑둥에 노란 페인트 칠을 한 채 여기저기 서 있다.

아까 올라올 때 보았던 마을 주민들이 그늘진 눈밭 위에서 무언가 작업을 하고 있었다. 남들이 보면 거저 먹는 일 같지만 그것도 쉽지 않은 일이라는 걸 알 수 있었다. 이 추운 날, 산까지 호스를 이어놓고, 새벽마다 산에 올라 물을 나르고, 또 남의 손을 타지 않도록 지키기도 한다니 세상에 거저 먹는 일은 없는 것이다.

산을 내려오니 족히 세 시간은 걸린 길이었다. 서두르지 않고, 골짜기의 물소리와 숲길을 호젓이 즐기며 걷도록 너댓 시간쯤 비워 놓고 오르기를 권하는 산길이다.

▲암봉에서 바라보는 서리산과 축령산 ⓒ 이형덕

아직 봄은 멀었지만 얼음장 밑으로 들려오는 물소리가 내게는, 세상에서 밀려나 이 깊은 골짜기에 숨어 들어 옛사람이 튕겼다는 거문고의 선율로 느껴졌다. 물소리가 거문고 소리인지, 거문고 소리가 물소리인지 그 구별조차 부질없음을 알게 될 때쯤이면, 그이는 어디쯤 가고 있었을까.

덧붙이는 글 | 지난 2월경에 오른 주금산행기입니다. 이 글은 <시골로 가는 마지막 기차>와 <남양주뉴스>에도 이시백(필명)의 이름으로 게재됩니다.