▲황칠나무 ⓒ 오창석

전남 해남군 마산면 상등리 아침재골에는 산신령이 산다.

하늘의 구름 모양을 보고 내일 언제쯤 비가 올 것인가를 알며 개, 닭, 산새들의 움직임을 보고도 날씨를 알아맞힌다. 초행 길 산 속에서도 “어디쯤 가면 무슨 나무가 있을 것이요” 하면 척척 들어 맞으니 동행한 사람들로서도 깜짝 놀랄 일이 아닐 수 없다.

그러나 그와 이야기하다 보면 그런 일들이 점술이나 마술과 같은 특별한 일이 아닌, 산과 나무, 새, 구름을 지극히 사랑하여 한 몸이 된 당연한 결과라는 것을 이내 알아차리게 된다.

▲황칠 관련 고문헌을 보여주는 '황칠 박사' 정순태 씨 ⓒ 오창석

원래 정순태(53)씨는 이런 분야 와는 전혀 연관이 없는 고층건물 설계 전문가였다. 중동의 건설현장에서 일하기도 했고, 서울에서 잘 나가는 사업을 일구기도 했던 그는, 어느 날 다산 정약용이 강진에 유배 와서 지은 시(詩) ‘황칠(黃漆)’과 만나며 인생의 방향을 바꾸게 되었다.

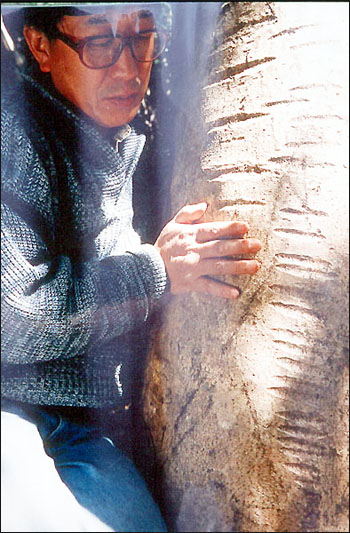

▲정순태씨가 황칠나무 기르기를 포기하기 직전에 발견한 3백년생 황칠나무. 수백년 전에 수액을 채취했던 흔적이 또렷이 남아 있다. (기존 사진을 재촬영) ⓒ

그대 아니 보았더냐 궁복산(弓福山) 가득한 황(黃)금빛 액 맑고 고와 반짝반짝 빛이 나네. 이 나무 명성이 천하에 자자해서 박물지에 왕왕히 그 이름 올려 있네

(중략)

서예가의 경황지(硬黃紙) 이로 하여 더 좋으니 납지(蠟紙), 양각(洋角) 모두 다 무색해서 물러나네.

그 뒤로 황칠에 미쳐 살았다. 듣도 보도 못한 나무를 심겠다고 아무도 살지 않는 깊은 산 속에 식구들 데리고 들어와 생고생을 시키니 주위에서도 미쳤다고 손가락질 했다.

“포기하고 싶을 때가 한 두 번이 아니었죠. 허리까지 다쳐 한 달 동안 기어다니다시피 하다가, 이제 오늘까지만 하고 집어 치우자 하고 산으로 올라 갔어요. 그러다가 발을 헛디뎌 굴렀는데 깨어나 보니, 그렇게 찾아도 보이지 않던 수백년 생 황칠나무 숲이 눈앞에 펼쳐져 있는 거요. 아! 이제 내가 죽었구나, 그토록 만나고자 했더니 저승 가는 길에서야 만나는구나, 하는데 멀리 절에서 저녁공양 알리는 종소리가 들리는 거요. 이게 꿈이 아니라니! 3백년 생 황칠나무를 끌어 안고 원 없이 울었소.”

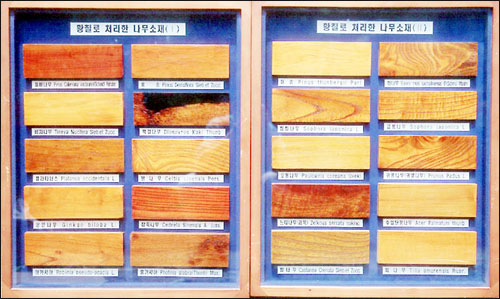

▲각종 목재에 황칠을 입히면 질감이나 색감이 잘 살아난다. ⓒ 오창석

황칠은 옻칠처럼 나무의 표면에 흠집을 내고 받아낸 수액을 정제해 만드는 도료이다. 성질이 맑고 투명하여 장식물이 가진 본연의 재질을 살려주면서도 스스로 화려한 황금 빛을 내뿜는다. 그 빛은 매혹적이나 천박하지 않고 고상한 아름다움을 발산한다.

그러나 옻칠이 지금까지도 대중적으로 쓰이는 것이라면 황칠은 한때는 이 땅의 왕들도 쓸 수 없고 중국의 황제만이 쓸 수 있었던 적도 있었던, 최고 권력과 지위의 상징이기도 했다.

▲백동 장식에 입힌 황칠. ⓒ 오창석

“중국 최초의 황제는 皇帝가 아니라 黃帝였어요. 청룡, 백호, 주작, 현무로 일컬어지는 오방(五方)의 중심에 황(黃)이 있는 거죠. 천하의 중심임을 자처했던 그들에게 황(黃)은 중심 속의 중심인 셈이죠.

칭기즈 칸의 대군이 지나가면 모든 생명체의 씨를 말린다 할 정도로 서방세계가 벌벌 떨었을 때 황제를 호위한 만 명의 기병들이 황칠로 염색한 비단 옷을 입고 질풍처럼 내달렸지요. 칭기즈 칸이 기거했던 ‘오르도’라는 거대한 이동막사도 모두 황칠로 칠해져 있었고요.

북경의 자금성에서 황제가 정사를 보았던 ‘태화전’은 온통 황칠로 되어 있는데 외국의 사신들은 그것들이 모두 황금인 줄로만 알고 혀를 내둘렀죠.”

▲육묘장에서 자라고 있는 10년생 황칠나무. 아래쪽에 무성한 식물은 뇌원차나무 ⓒ 오창석

중국의 사서에 백제에서 가져다 썼다는 기록으로부터 시작하여 많은 문헌에 황칠이 등장하지만 정작 우리 땅에서는 100여년 전부터 명맥이 완전하게 단절되어 있었다.

그도 그럴 것이 황칠은 한반도의 서남해지방에서만 자생하는데다가 그 생산량도 미미하기 짝이 없어, 그 희소성으로 인해 엄청난 수탈과 노역의 대상이 될 수밖에 없었다. 이러다 보니 다산 정약용의 시에 씌어 있기를 ‘백성들은 이 황칠나무를 악목(惡木)이라 하여 모두 베어 버리는 지경에까지 이르렀고 그 전통 또한 완전히 사라지게 된 것이다.

이제 황칠은 정순태씨의 15년여, 우공이산(愚公移山)의 노력을 통해 5만여평 3만여 그루의 황칠나무 숲으로 환생하게 되었다. 또한 과학적인 연구에 따르면 황칠은 도료의 기능만이 아닌 염료, 향료, 신약, 전자파흡수제 등의 미래산업으로서의 가치까지 인정받게 되었으니 반가운 일이 아닐 수 없다.

정순태씨가 기거하는 아침산막은 황칠나무 숲에서 풍겨 나오는 은은한 안식향, 하루내 피워 두는 쑥연기의 향으로 그윽하기 그지 없다. 거기에다 황칠나무 밑에서만 자란다는 ‘뇌원차(腦原茶)’까지 곁들여지니 선계(仙界)가 따로 없다.

“성씨(姓氏)라는 것이 핏줄에 따라 편을 가르고 학연, 지연 같은 것도 생겨나 사는 것을 제약하니 나는 내 이름을 ‘산마을’로 바꿀 생각이오. 아들은 떡 ’적’ 자를 써서 ‘산적’, 아내는 ‘오는비’ 어떻소? 내 생각이?”

우산(愚山 - 우공이산에서 따 왔을 그의 號)다우신 말씀인데 오는비 여사께서는 남편 말씀에도 무심하게 콧노래를 부르며 수박을 나른다.

▲황토로 지은 '아침산막'으로 들어가는 길 ⓒ 오창석