▲달항아리/(白磁壺), 조선 18세기, 41.4*19.8*16.2 ⓒ 호림박물관

백자부(白磁賦) / 김상옥

찬서리 눈보라에 절개 외려 푸르르고

바람이 절로 이는 소나무 굽은 가지

이제 막 백학(白鶴) 한 쌍이 앉아 깃을 접는다

드높은 부연 끝에 풍경(風磬)소리 들리던 날

몹사리 기다리던 그린 임이 오셨을 제

꽃 아래 빚은 그 술을 여기 담아 오도다

갸우숙 바위 틈에 불로초(不老草) 돋아나고

채운(彩雲) 비껴 날고 시내물도 흐르는데

아직도 사슴 한 마리 숲을 뛰어드노다

불 속에 구워 내도 얼음같이 하얀 살결!

티 하나 내려와도 그대로 흠이 지다

흙 속에 잃은 그날은 이리 순박(純朴)하도다

김상옥 시인은 백자에 대해 "불 속에 구워내도 얼음 같이 하얀 살결!"이라고 노래한 바 있다. 조선은 백자의 왕국이었다. 백자는 바로 조선의 숨결이고, 조선을 꿰뚫는 이념인 성리학을 그릇으로 드러냈다고 한다.

▲백자청화매죽문호(白磁靑華梅竹文壺)/국보 222호, 조선15세기, 29.2*10.8*14 ⓒ 호림박물관

백자(白瓷/白磁)는 무엇인가? 백자는 우리말 사전에 "순백색의 바탕 흙 위에 투명한 유약을 발라 구워 만든 자기. 청자에 비하여 깨끗하고 담백하며, 검소한 아름다움을 풍긴다"라고 되어 있다.

백자는 조선을 대표하는 눈처럼 하얀 순백색의 그릇들로, 아무런 무늬가 없거나, 있어도 꾸밈이나 번잡스러움은 없다. 그래서 호림박물관에서 열리는 조선백자명품전은 또 다른 이름이 '순백(純白)과 절제(節制)의 아름다움’이다.

서울 신림동 성보문화재단 호림박물관(관장 오윤선)이 9월30일까지 여는 조선 백자 명품전은 양적인 측면에서 최대이며, 질적인 측면에선 최고 수준의 전시회로 꼽힌다. 이 전시회는 백자사 전체를 체계적으로 아우르는 것은 물론 조선 백자의 걸작으로 꼽히는 ‘백자반합’(보물 806호)과 ‘백자청화매죽문호’(국보 222호)를 비롯해 국보 3점, 보물 4점 등 350여점이 출품됐다.

이번 전시는 ‘조선 시대의 양반과 백자’, ‘조선 백자의 전개’, ‘조선 백자의 문양 세계’ 등 세 주제로 구성됐다.

▲백자태호(白磁胎壺)/보물 1055호, 조선15세기, 42.5*25*25.8, 27.6*10.6*11.7 ⓒ 호림박물관

이 가운데 '조선 시대의 양반과 백자’는 백자를 통해 조선시대 양반의 삶과 문화를 엿볼 수 있는 세계이다. 여기서 눈길을 끄는 것은 15세기에 제작된 백자태호(白磁胎壺, 보물 1055호)로 아기의 태를 담아서 묻었던 항아리다. 대를 이을 생명의 근원으로 간주되는 갓난 아이의 태를 길일을 택해 묻었던 것이다.

또 조선 백자에는 고려청자에 비할 수 없을 정도의 다양한 그리고 많은 문방구가 있다. 특히 후기로 가면서 백자연적(白磁硯滴)들이 대단히 많아지는데 모양들을 보면 무릎 연적, 해태형 연적, 위 끝을 진사(辰砂, 붉은 물감)로 바른 복숭아 연적, 하늘을 상징한 환형 연적(環形硯滴, 또아리연적), 팔각 연적, 능화형 연적(菱花刑軟賊:마름플), 선형 연적(扇形硯滴:부채꼴), 동물형 연적, 진주형 연적 등이 있으며, 특히 사각 연적이 주류를 이루고, 연적의 무늬는 용(龍)이 많다.

▲각종 연적들/복숭아연적, 무릎연적, 팔각연적, 또아리연적, 동물형연적, 부채꼴연적(위쪽 왼쪽부터 시게방향) ⓒ 김영조

철저하게 현실 세계를 중시한 성리학의 이념은 백자반합(보물 806호)에도 잘 드러나 있다. 복잡한 무늬와 장식을 가급적 억제하고 안정성을 중시한 이 반합은 조선 백자를 통틀어 최고의 작품으로 꼽힌다고 한다. 하지만 조선 백자의 독창적 아름다움은 누구나 17세기 달항아리를 꼽는다. ‘잘 생긴 며느리’로 비유됐던 달항아리는 단정하면서도 기품이 있으며, 백자의 순결성을 가장 잘 보여준다.

▲백자반합(白磁飯盒)/국보 806호, 조선15세기, 22.7*15.5*9.4 ⓒ 호림박물관

전시품 중에서 또 눈길을 끄는 것은 묘지(墓誌)와 묘지합(墓誌盒)이다. 이는 죽은 사람의 경력을 백자에 기록하여 무덤에 부장한 것인데 둥근 원판형의 묘지 열장을 묘지합에 담았다. 기록을 중시한 조선시대 답게 죽은 사람에 대한 기록도 썩지 않을 백자에 했다는 것이 흥미롭다. 설명을 한 박찬희 학예연구원의 말을 빌리면 몇 대에 걸친 묘지를 보고, 위장경력이 들어나기도 했다고 한다.

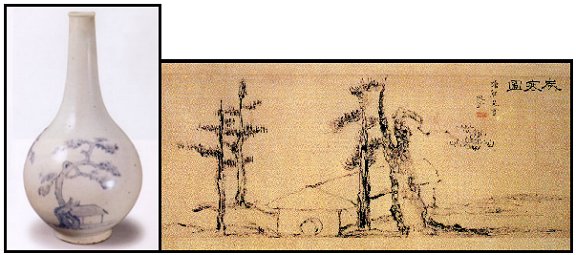

한편 '조선 백자의 문양세계―그 비교적 탐색’은 관심을 끌기에 충분했다. 이 특별전은 단순히 백자를 전시한 것으로 끝낸 것이 아니라 관람객의 이해를 돕기 위해 백자와 그림을 비교, 전시하고 있다. 실제 그림과 백자의 그림을 나란히 전시함으로써 백자가 도자기의 세계에만 머무르는 것이 아님을 보여준다. 이를 위해 박물관은 추사 김정희의 ‘세한도’(국보 180호)를 개인 소장가에게 빌려와 ‘백자청화송하초옥문(松下草屋文)병’과 비교하는 배려를 아끼지 않는다.

▲묘지(墓誌), 묘지합(墓誌盒)/조선 1853, 20, 29.7*23.5*29.2 ⓒ 김영조

조선 백자의 무늬는 그림의 일반적인 경향이 일정하게 반영되어 있다. 백자들에 보이는 매죽문(梅竹文), 수하인물도(樹下人物圖), 산수도(山水圖), 사군자, 용문(龍文) 등은 일반 그림에서도 마찬가지로 주요한 소재들이었다. 하지만 19세기에 들어 백자의 사용층이 확대되고 양반층의 해체가 가속화되면서 백자의 무늬도 급격하게 바뀌었다. 부귀영화나 무병장수, 다남자(多男子), 입신출세를 뜻하는 길상문(吉祥文)이 폭발적으로 증가했음을 알 수 있다.

▲"백자청화송하초옥문병(白磁靑華松下草屋文甁)/조선18세기, 36.1*4.3*9.2" "세한도(歲寒圖)/국보 180호, 김정희, 1844, 손창근 소장 ⓒ 김영조

전시된 백자 중에 배롱 나무가 그려진 것이 보인다. 설명을 하던 박찬희 학예연구원이 인상에 남는 이야기를 한다.

"배롱나무는 껍질이 얇고 잘 벗겨집니다. 그래서 껍질이 벗겨진 채로 뼈처럼 단단한 느낌의 속이 들여다보이는 게 보통입니다. 조선의 선비들은 배롱나무가 사치와 화려함의 껍질을 벗고, 본질을 추구하는 선비정신을 상징하는 것으로 생각한 듯 하여 서원, 정자나 집 뜰에 많이 심었습니다.”

호림박물관 이희관 학예실장은 이 전시회를 보는 주안점을 귀띔해 준다.

“백자는 무늬가 있는 것이 10% 미만입니다. 무늬가 빽빽했던 그릇(청자)이 무미건조한 그릇(백자)으로 바뀐 것이죠. 단순한 그릇 이상으로 본 ‘비색청자’에서 단순히 그릇으로만 본 ‘백자반합’으로의 흐름을 이해해야만 합니다.”

이 특별전에 조금 아쉬운 것이 있다면 관람객을 위한 설명이 한점, 한점에는 이해가 쉬웠지만 전체의 흐름을 볼 수 있도록 하는 안내가 미흡하지 않나 하는 점이다. 또 설명문을 읽을 때 전문가가 아닌 일반 관람객은 좀 부담스럽지 않을까 하는 우려다.

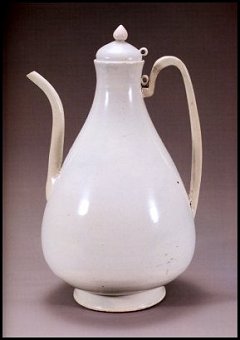

▲백자주전자/국보 281호, 조선 15세기, 32.9*6.0*11.4 ⓒ 호림박물관

하지만 국립이 아닌 사립박물관이 매년 엄청난 돈을 투자해 문화재를 모으고, 특별전을 여는 성실함은 높이 살만하다.

어쩌면 이 특별전이 일반 관람객들에겐 좀 어려울지도 모른다. 하지만 하루에 두 번(오전 11시, 오후 3시) 있는 학예연구원의 설명을 충실히 따라가면 백자가 무엇인지, 백자에는 어떤 의미가 담겨있는지 최소한의 지식을 얻을 수 있다.

이제 가을이다. 사색의 계절 가을에 우린 백자명품전을 보며, 민족문화를 생각하는 시간을 가져보면 어떨까? 달항아리를 보며, 진정한 우리의 아름다움을 감상해보자. 한가위에 보던 달덩어리를 연상케하는 포근하고, 탐스런 달항아리에서 우리의 미래를 상상해보자.