【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

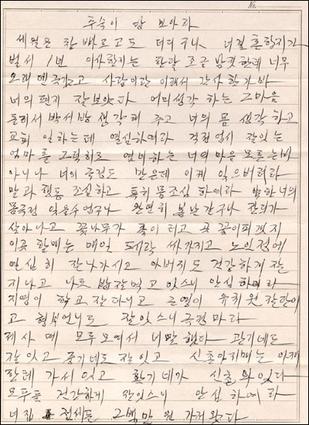

▲18년전 장모님이 아내에게 보내주신 편지 ⓒ 느릿느릿 박철

낮에는 하루 종일 편지를 기다립니다. 뜨문뜨문 편지가 오는 때도 있습니다. 그러니 제일 반가운 손님은 우편집배원 아저씨입니다. 사신(私信)이 오는 경우는 얼마 없고, 내가 구독하던 신문과 광고물 따위가 대부분인데 집배원 아저씨는 하루도 거르지 않고 배달해 줍니다. 12월이 되면 수십 장의 크리스마스카드를 벽에 달아놓고 위로를 받습니다.

한 번은 눈이 엄청나게 내린 적이 있었습니다. 아침에 일어나보니 눈이 1미터가 넘게 내렸습니다. 문을 열 수가 없었습니다. 밭이고 길이고 눈에 파묻혀 분간할 수가 없을 정도였습니다. 눈을 치울 엄두가 나지 않아 삽으로 간신히 교회 현관과 뒷간까지만 길을 뚫어 놓았습니다. 이럴 경우는 눈이 녹을 때까지 기다리는 수밖에 없습니다.

적막강산(寂寞江山)입니다. 꼼짝 못하고 방구석에 틀어박혀 지낼 수밖에요. 그 날은 우편집배원 아저씨도 오지 못했습니다. 날씨는 영하 20도로 곤두박질을 했습니다. 눈이 쉬 녹을 것 같지 않았습니다. 그 다음날이었습니다. 마당에서 동네를 내려다보는데 까만 점이 내가 서있는 곳을 행해 움직이고 있었습니다. 분명 사람이었습니다. 우편집배원 아저씨였습니다. 눈이 허리까지 오는 눈길을 뚫고 정선에서 예까지 걸어 온 것이었습니다. 우편물이라고 해야 신문이 고작인데, 그것을 배달해 주기 위해 몇 시간을 추위와 눈길을 뚫고 걸어 온 것이었습니다. 너무 고마워 눈물이 쏟아졌습니다.

우편집배원 아저씨는 커피를 한 잔 받아 마신 다음 다시 정선을 향해 떠나셨습니다. 참 부끄러웠습니다. 우편집배원 아저씨의 행위를 나는 단순한 직업정신으로만 해석하고 싶지 않았습니다. 하느님은 나의 나태하고 게으름을 우편집배원 아저씨를 통해 꾸짖었던 것입니다. 정신 번쩍 들었습니다. 삽을 들고 나가 큰 길까지 길을 뚫었습니다.

서울 중앙우체국 본점 앞에 대리석을 쪼아 만든 석상이 하나 놓여있습니다. 우편집배원 아저씨가 우편행낭을 들고 서 있는 모습입니다. 그 석상 밑에는 이런 글귀가 적혀 있습니다.

“눈이 오나 비가 오나 바람이 부나…”

고등학교 시절 애송하던 아이슬랜드 민요가 생각납니다.

“이 집 저 집 다녀가는 작고 가냘픈 심부름꾼, 비가 오나 눈이 오나 밖에서 잠을 지새우고….”

18년 전 영하 20도로 추웠던 겨울 한복판, 허리까지 빠지는 눈길을 뚫고 편지를 배달해주신 우편집배원 아저씨, 그 얼굴은 희미하지만 그 모습은 선명하게 기억납니다. 그때 “앞으로 나도 저렇게 살아야지”하고 결심했습니다. ‘눈이 오나 비가 오나’ 자신이 할 일에 최선을 다하는 모습이 세상에서 가장 아름다운 모습이 아니겠습니까?

바울로 사도는 말씀하기를

“여러분은 분명히 그리스도께서 보내신 편지입니다. 우리는 이것을 작성하는데 봉사하였습니다. 이것은 먹물로 쓴 것이 아니라, 살아 계신 하나님의 영으로 쓴 것이요, 돌판에 쓴 것이 아니라, 사람의 마음에 쓴 것입니다.”(고후 3,3)

좋은 소식을 담은 한 통의 편지, 얼마나 근사한 표현입니까? 깊어져가는 가을, 편지 한 장이 그리운 계절입니다. 사랑하는 사람들에게 엽서라도 한 장 보내야겠습니다.